去台灣化——從台北街道名稱談起

陳弱水

前幾天在臉書上突然看到有關「去中國化」的談論,一開始不知怎麼回事,後來才知道是談料理引發的。其實我覺得,要了解台灣,最根本的倒是「去台灣化」,近幾十年台灣的文化生態是以隱藏台灣、抑制台灣、淡化台灣為核心的,關於這個核心,最具象徵性的事物莫過於台北市的街道名稱。

大家都知道,台北的街名是以中國地名為基本架構,遍佈1968年改制前的台北市區。有些名稱很有異地感,例如庫倫街、迪化街,「庫倫」和「迪化」是世界上早已不存在的地名,「庫倫」甚至不在中國境內。有些卻低調得讓人難以意識到它們是特殊的存在,譬如敦化南北路的「敦化」是吉林省的小縣份,饒河街的「饒河」遠在黑龍江。這一切是怎麼來的?知道的人很少。網路上流傳的述說充滿缺漏和錯誤,也有有意無意的誤導。*

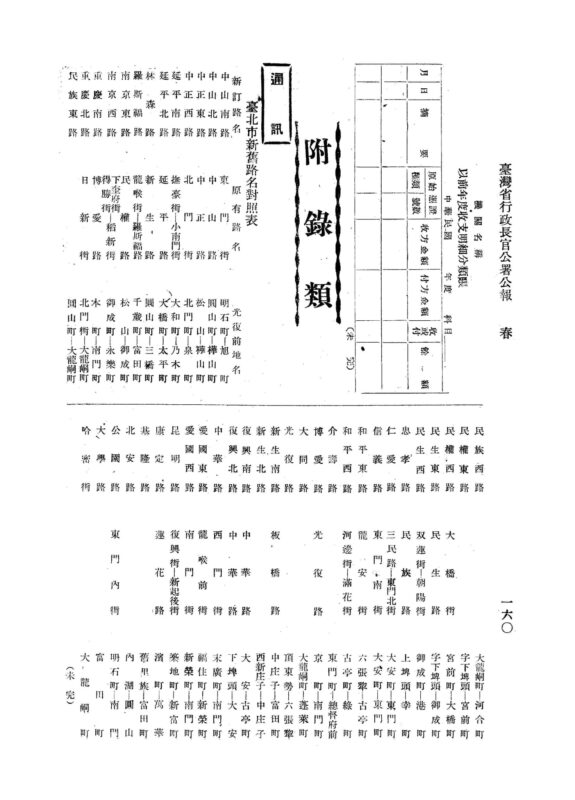

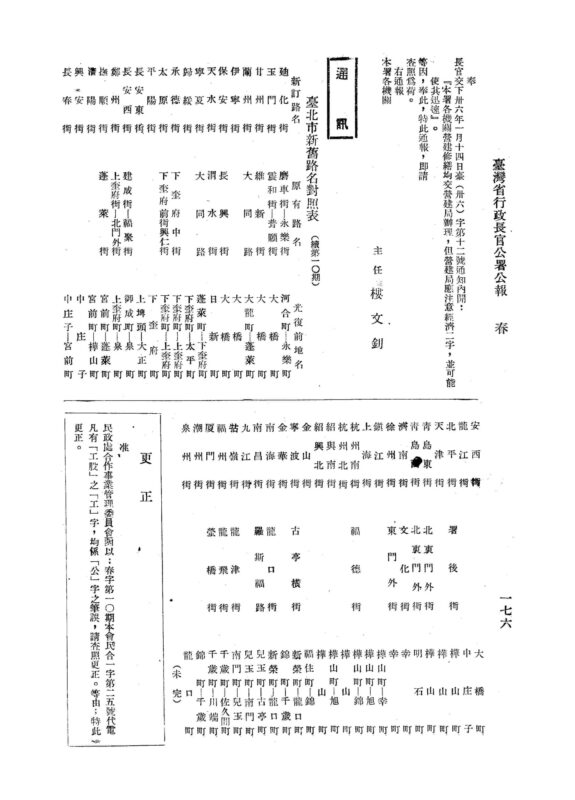

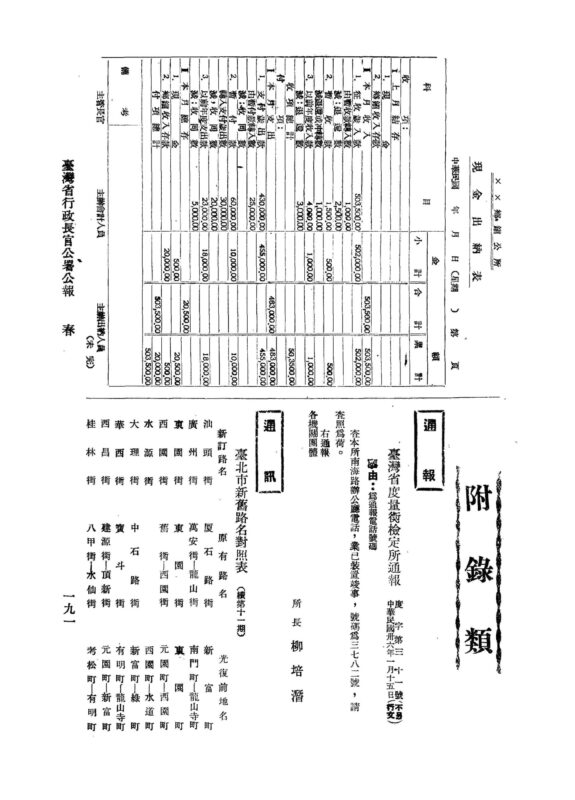

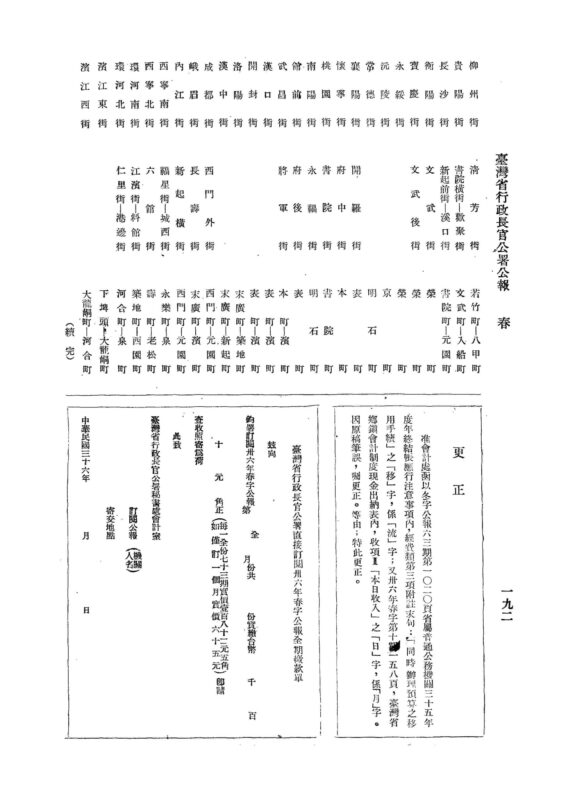

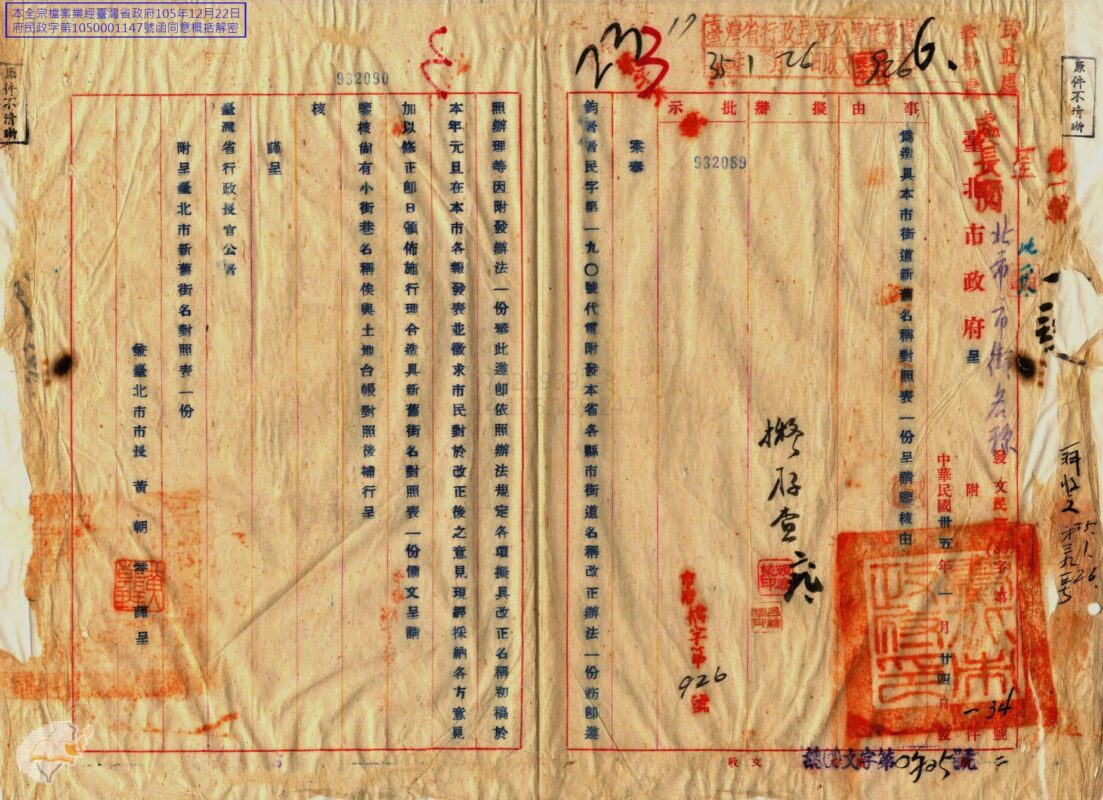

這一切發生在1947年1月。該月15至17日,台灣省行政長官公署發布「台北市新舊路名對照表」,台北街道改訂新名,新路名絕大多數是中國地名,這就是當今台北街道名稱的來源。需要注意的是,這不是戰後台北第一次改路名,在前一年,1946年,台北和其他縣市已經訂定了新路名並實際使用,但台北的街道名在1947年初被全盤推翻——只有台北,其他地方沒有。對於台北街道第一次改名,知道的人很少,但不了解第一次改名,就無法完整認識1947年第二次改名的性質和涵義。

事情要從1945年11月23日說起,這時離台灣受降才一個月,行政長官公署公布「台灣省各縣市街道名稱改正辦法」,要點是「破除日本統治觀念」,廢除具有日本含義和色彩的街道名稱,改訂新名。新名稱應具有下列意義:

(一)發揚中華民族精神者:如中華路、信義路、和平路等是。

(二)宣傳三民主義者︰如三民路、民權路、民族路、民生路等是。

(三)紀念國家偉大人物者︰如中山路、中正路等是。

(四)適合當地地理或習慣且具有意義者。

這幾項頗有值得討論的地方,但因與本文主題關係較間接,姑置不論。

訂定街道名稱是縣市政府的職責,台北市政府於次年(1946)1月1日就發布新路名草案(含橋樑、公園名),徵求民眾意見,並於26日將方案上文給長官公署。1月31日《民報》報導,新街道名「已決定公告實施」,市府將樹立新路名牌,市長、民政局長也會巡視鼓勵有關工作。長官公署最終在6月28日發布台北市的新路名,其他縣市的公告也都在此前後。不過,各縣市從年初起已陸續發布新路名的訊息,有些路名的使用可能在長官公署公告前已經開始。

台北市的第一次改名,在各城市的路名中是最突出的。相對於長官公署街道名稱辦法的四點原則,台北市對第二點「三民主義」和第三點「國家偉大人物」依章照辦,但不特別強調。至於第一點「中華民族精神」,一條都沒有,連「中華路」都沒有。**台北街道名稱的最大特色是本土性強,大量採用空間景觀的實際元素和原有地名,並且自創以本地人物命名的原則:有渭水街(蔣渭水)、清芳街(余清芳)、福星街(羅福星)、永福街(劉永福),延平路(鄭成功)也可以算半個。這份名單雖然注重與中國的連結,但背後有其意態。渭水街就是現在的天水路,這是台灣民眾黨(1927-1931)總部的所在地。

1946年台北路名的特色,可以藉幾個例子來說明。現在立法院、台大醫院一帶,濟南路叫文化街,青島東路叫北東門外街,鎮江街沒有名字。青島東路為什麼是北東門外街呢?因為後來的徐州路叫東門外街,青島東路在徐州路之北。東門外街(後徐州路)有這個名稱,則是因為它離東門(景福門)不遠而在原台北城之外,原來城內的公園路就叫東門內街。同理,中山南路是東門街,從東門出來的兩條路分別稱作東門南街(後來的信義路)和東門北街(後來的仁愛路)。

在舊市區如艋舺、大稻埕、大龍峒,又是另一番景象,這裡的街道大都取自從清朝到日治時期所累積的當地地名,如中石路街、頂新街、萬安街、水仙街、料館街、蓮花路、上奎府街、下奎府街、蓬萊街、建成街、磨車街、雙連街。舊台北城內也有同樣的情況,現在的桃源街叫書院街,因為這裡原是學堂和書院的集中地,日本時代建立書院町;衡陽路叫文武街,寶慶路是文武後街,顯然因為這裡接近以前的文廟、武廟。

對於台北市在1946年1月26日提報的街道名,長官公署幾乎照單全收,但有兩個重要的改動。一個是公洽路。「公洽」是陳儀的字,陳儀不敢接受,改為博愛路,即後來的重慶南路。另一個是許多人喜愛的優美的明治橋,台北市訂為劍潭橋,長官公署改作中山橋。從台北市政府以本地地名命名重要的明治橋,可以看出他們的基本構想。

台北市的新街道名不甚吻合長官公署所發布的四項原則,在當時不能算特殊,其他縣市也有類似情況。但在城市當中,台北市路名以本地地名與人事物為基調,顯得突出,連台南市也趕不上。我猜想,這不是台北市政府有意立異,而只是有人認為殖民者既去,恢復舊名、追念先賢是理所當然的。

這一切在幾個月後風雲變色。1947年1月中旬,長官公署突然推翻現行路名,發布新路名,以中國大小地名為架構,一夕間殲滅了本地的路名——雖然新命名方式並不符合他們自己的法規。「去台灣化」是這件事的另一面向。

為進一層認識台北市街道命名的問題,需要澄清網路上流傳的幾點說法。首先,有些網上的敘述省略或不知道1946年台北已經有了新路名,1947以後的路名是翻案的結果,而且是所有縣市唯一遭到翻案的。這是事實表述上的重大缺失。

其次,有一種說法是,戰後台北訂定街道名稱,不能算改名,因為日本在台灣實施區塊式的町目制,台北市本來沒有街道名,戰後長官公署所做的是命名。這個說法的涵義是:國民政府沒有毀棄什麼,只是在空白上開啟新局面。這是錯誤的。清代台北街道都有名字,從艋舺、大稻埕、台北城到市郊各處都有,而且町目制1922年才實施,街名有悠久的歷史,1946年的新路名有不少就是取自原來的街道名,更何況台北的空間充滿大小名稱,包括原住民的社名,很容易當作街道訂名的依據。以龍山寺前的道路為例,從清代到現在的名稱是這樣的:

龍山寺街(清代至日治前期)→〔1922-1945:龍山寺町〕→龍山街(1946)→廣州街(1947以後)

龍山寺街為什麼在戰後變成龍山街呢?這是因為長官公署抱持中國文人的「雅化」心態,要求街道名以兩個字為原則,造成以詞害意,很多舊有街名無法直接恢復。

還有一個很流行的說法:戰後台北市以中國地名為街道名稱是一位來自上海的工程師鄭定邦所決定的。鄭定邦的派任令現在還存留,他在1946、47年之交的職位是長官公署「代理民政處營建局技正」,月薪四百元,廢棄一個籌辦經年並已實施的大案不可能是一位代理技正能夠作主的。鄭定邦至多是執行者之一,目前有關他的說法好像都來自他本人(或許加上聽者的誤解),別無資料。這件事的關鍵是:全面改易台北市街道名的決策是誰做的?明顯是長官公署越俎代庖,直接動手,因為鄭定邦在公署工作,根本不是台北市政府的人員。附帶一提,台北市在1946年初制訂路名方案時,市長是黃朝琴,他是「半山」,原來是國民政府的外交官。1946年6月新路名正式公布時,市長已變成游彌堅,他也是「半山」,長期在國民政府的財稅系統任職。

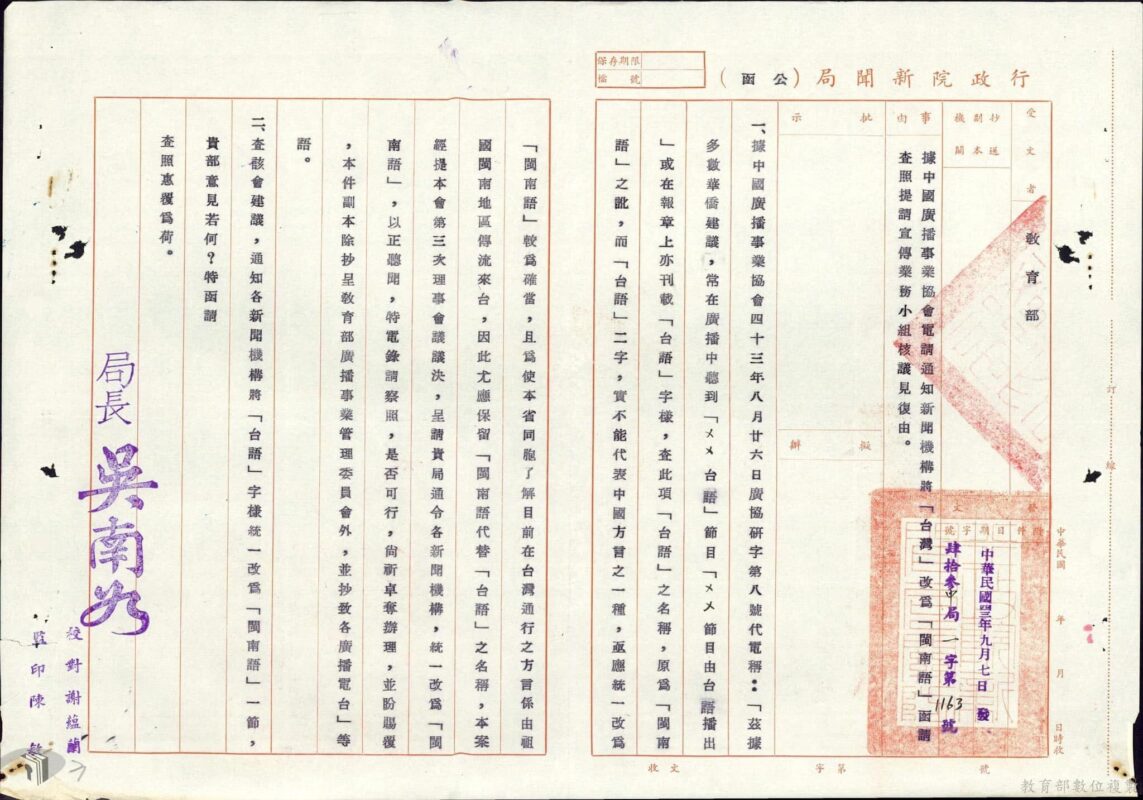

以上敘述台灣戰後歷史上的一件大事,以此窺視台灣文化生態的核心源頭。最近發生爭論的「台灣台語」名稱,也是「去台灣化」的案例。現在這個問題好像被表述為,不應該有一個語言可單獨代表台灣,其實來源是不應該有語言以台灣為名。關於壓制「台語」之名,目前可見到的最早公文書是1954年9月7日行政院新聞局致教育部函,內容表達的就是這個意思。這雖然是新聞局的公文,案子的發起者其實是國民黨外圍組織「中國廣播事業協會」,是具有政治性的舉動。

人對自己出生長大的環境懷有情感,是很自然的事,如果是世代居住,感情更是深厚。這種自然的情感在台灣的文化生態中長期受到稀釋、壓抑乃至貶損,到現在還是深刻的心理障礙,是很不幸的。我記得小時候讀章回小說《施公案》,讀到老英雄黃三太對康熙皇帝說:「小民原籍福建台灣永和鄉人氏」,非常興奮。(第28回「招商店訪得實信 劫聖駕打虎成名」)我還想,既然黃三太是永和人氏,他更有名的兒子黃天霸也是台灣人囉。事後回想,自己會那麼興奮,一方面是對小說產生直接的連帶感,另方面則是,我讀的書當中,台灣的分量實在太少,突然碰到,情感有了出路,反應巨大。

前面談的是符碼層面的「去台灣化」,現在以物質面作結。台北城有五座門:東門(景福門)、西門(寶成門)、南門(麗正門)、小南門(重熙門)、北門(承恩門)。西門於1904年被日本統治當局拆除。國民黨政府則於1966年將東門、南門、小南門改造為中國北方宮殿式,面目全非。北門因為預定拆除,逃過一劫,現在成為台北市的重要地標,也是台北與過去的代表性連結。我認為,東門、南門、小南門應當去偽還真,恢復本貌。這樣做,是翻轉這三座城門的「去台灣化」,重顯它們的歷史價值,而不是另一個「去中國化」。

*目前只看到一篇學術研究:Peter Kang (康培德), “From Cairo to the nationalistic geography of China: Street-naming in Taipei City immediately after WWI,” Onoma 51 (2016/4), 45-74.

**在1946/1/26台北市政府呈給長官公署的公文與該年6/28的公告,都沒有中華路。但1947/1/15-17發布的「台北市新舊路名對照表」中卻有,即後來的復興南北路,位處邊緣。這顯然是1946年下半年追加的。

附圖1-4:1947/1/15-17《臺灣省行政長官公署公報》「台北市新舊路名對照表」

(文章轉載自:陳弱水 2024/11/5 臉書文章)