光,遮蔽,及其再現:臺灣文化協會創立一百年回顧與省思

周婉窈

編按:本文原刊刊登於北師美術館圖錄《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》(臺北:臺北教育大學北師美術館,2022),頁45-84。修正錯誤之後刊於此。

去年(2021)是臺灣文化協會成立一百周年紀念。

1921年10月17日下午一時,在臺北大稻埕靜修女子學校,「臺灣文化協會」舉辦成立大會。臺灣文化協會(一般簡稱文協)的成立是受到1920年年底開始的臺灣議會設置請願運動(以下簡稱「臺灣議會運動」或「臺議」)的影響,這個運動主要的目標是在臺灣設立殖民地議會,採取請願方式。日本帝國憲法保障人民有向國會提出請願的權利,由人民向眾議院和貴族院分別提出請願書,經審議是否採擇。1921年1月31日以林獻堂領銜向國會提出請願書,這是第一回請願,在未來的14年(至1934年2月),總共提出15回請願。(註1)

臺灣文化協會是受到臺灣議會運動的刺激而成立的,臺議是政治性的,文協則是文化性。臺議和文協,在日本時代臺灣人反殖民運動中,宛如一輛努力向前衝刺的馬車的雙輪,帶著臺灣人民向光的所在前進。

在這裡,我們用「光」的譬喻,是思考過的。臺灣是日本的殖民地,除非主張獨立,不然,設立殖民地議會是最高的追求,將在黑暗的殖民統治中帶來光明。臺灣文化協會會則明白宣稱「本會欲助長臺灣文化發達為宗旨」,(註2)也就是以啟蒙民眾、提升文化為目標,這都將為臺灣社會帶來光亮。以「光」為意象不是我們後設的想法,本次展出的臺灣議會運動的傳單就是畫一個人的手握住蠟燭,旺盛的火在燃燒,向四周發出光芒。

臺灣文化協會是當時最具代表性的士紳和菁英所創立,發起人包括:蔣渭水、石煥長、李應章、甘得中、洪元煌、陳逢源等67人;贊成人包括:林獻堂、林階堂、林幼春、楊吉臣、林茂生、黃欣等65人。值得特別注意的是,發起人和贊成人中有六位女性:蔡氏阿信、蔡氏阿妙、鄭氏希韞、周氏慈玉、莊氏烏緞、朱氏笑。(註3)

臺議是當時最大規模的政治運動,文協則是最大規模的文化組織。文協在1927年1月3日分裂,1931年1月5日結束。以下將分為幾個主題來回顧文協前五年二個月半,分裂後的四年,並介紹作為文協遺緒的「一新會」,最後以戰後主要人物之際遇作為結束。

一、主體性與群眾啟蒙

臺灣議會設置請願運動以臺灣為一個地理單元,訴求設立一個屬於臺灣人的殖民地議會,彰顯殖民地臺灣的主體性;臺灣文化協會也是以臺灣為單元,希望提升臺灣的文化。

作為啟蒙運動,文協舉辦非常多的活動,包括:1、發行會報。2、設置讀報社。3、各種講習會。4、演講會。5、中央俱樂部及文化書局。6、文化演劇。(註4)茲逐項略微說明之。文協的會報於1921年11月28日發行第一號,刊登蔣渭水著名的〈臨床講義、臺灣と云ふ患者に就て〉。當時很少臺灣人有能力訂報紙,文協在各地設立「新聞雜誌閱覽所」,提供民眾閱覽島內、內地,以及中國的新聞雜誌。各種講習會包括:文化義塾的開設計畫、臺灣通史講習會、通俗衛生講習會、通俗學術講座、臺北學術講習會、西洋歷史及經濟學講習會、夏季講習會。演講會是文協主力所在,以今天來看,都很難想像其盛況。根據總督府警務局的統計,從1923至1926年的四年,文協在全臺灣共舉辦798場演講會,其中有59場遭「解散」之處分。這四年,以演講者來看,共2,991人次(276人次遭解散之處分),以聽眾來看,共達到295,981人次。(註5)群眾的參與可以說相當踴躍。根據官方的統計,平均一場370人,若以1925年臺灣總人口3,838,636(不含內地人和外國人)(註6)來計算,約等同今天每場約有二千二百五十三人,可以說相當多。但若以當時《臺灣民報》的報導來看,觀眾一、二千名,或三千名,也很常見,甚至有報導七、八千名的。(註7)不管官方報少,或民間報多,文協的演講在當時確實非常受到各地群眾的歡迎。中央俱樂部是中部文協會員設立的,進口販賣圖書為主;在臺北則有蔣渭水設立的文化書局。文化演劇也就是一般所稱的「新劇」,有臺中草屯的「炎峯青年會」,以及新竹的「新光劇團」等,劇本內容多為批判社會制度、提倡民族意識,所以也和演講會一樣會遭受取締。文化演劇採用臺語,由文協會員演出,吸引不少群眾。(註8)

另外,還有最膾炙人口的夏季學校,從1924到1926年接連三年在霧峰萊園舉辦,合計三百餘人參加,每次都超收。(註9)文協於1926年設活動寫真隊,4月開始到各地放映電影(當時稱為「活動寫真」)。1927年1月文協分裂後,年底蔡培火成立「美臺團」,第二年1月由臺灣民眾黨協助,展開巡迴放映。(註10)當時是默片時代,電影放映需要有「辯士」說明劇情。文協重要人物盧丙丁也是著名的活動寫真辯士。

二、臺語作為抵抗的工具與象徵

為何必須在臺灣設立臺灣議會?臺議理論建構者林呈祿指出是要確保臺灣的「特殊性」,也就是臺灣自己獨特的歷史、文化、思想和傳統。語言是其中非常重要的一環。臺議第一回請願和文協的成立都在1921年,這時候日本已經統治臺灣25年了,培養出受日本教育的第一個知識青年世代,他們都能講流利的日語,但在反殖民運動的過程中,他們刻意用臺語(當時稱為「臺灣語」),而非日語,進行各種活動。文協的演講,基本上就是臺語演講,雖然有時也有用日語演講;有則報導說,使用日語,內地人來聽者不少。(註11)

臺語(臺灣語)是當時民間社會最普遍使用的語言。反殖民運動者及其支持者很有意識地使用這個語言,作為抵抗的工具和象徵。在當時的學潮中,我們也看到這個現象。文協的學生會員佔很高比例,創設當時有279名,佔創會時1,032名會員的27%。(註12)1920年代有幾次學潮,其中臺北師範學校就發生兩次,即1922年2月「臺北師範騷擾事件」,以及1924年11月「臺北師範爭議事件」。前者涉入的學生全部釋放,後者被校方開除的學生高達36人,懲處非常嚴厲。(註13)

限於篇幅,在此省略1922年北師學潮的經過,由於官方和學校當局都認為學生受到文協影響所致,強制學生退出文協,導致臺北師範學校有205名退會。1924年北師再度發生學生抗議事件,起因於修業旅行目的地的爭論。學校發表宜蘭地區時,日本學生表示贊同,但臺灣學生不滿意,要求到中南部地方旅行。11月18日旅行啟程那一天,不參加的學生約好不起床,共123名。20日學校宣布休學一星期,26日文協發電報謂「犧牲者多,大家勿返校」,並抨擊學校對臺灣學生的待遇。這件事情導致36名學生被退學,包括後來成為臺灣美術史上重要畫家的陳植棋。(註14)

兩次北師學生抗議事件,起因一為走路左右邊的問題,一為到哪裡旅行的問題,可以說都不是極端重要的事情,會導致抗議越演越烈,主要是牽涉到長期以來日臺差別待遇,一觸到神經就很難收場。

在第二次北師學潮中,我們很清楚看到臺語(臺灣話)作為抵抗的工具與象徵的案例。由於臺北教育大學保有臺北師範學校的學籍簿,有學生的各種資訊,遭退學的學生也會記載與遭退學相關的行為。陳世昌和陳和貴都因1924年11月的事件遭退學處分。讓我們來看看兩人的「罪狀」。

陳世昌「生徒明細簿」之「操行相關事項」(操行ニ關スル事項)如此記載:(註15)

十一、一八、午后一時、授業中台灣語使用、一八、夜自修室台灣語演說

一八、夜舍監分室宣傳演說﹑一八夜事務室/舍監室襲擊ノ指揮者投石

一九、午前九時、自修室總指揮者、同級者ヲ煽動脅迫ス

一九、午后四時、歸省ノ時同級生ヲ集合、相談

(中譯:十九日午前九時 自修室總指揮者、煽動脅迫同級生

十九日午後 歸省〔指學生回家〕之時集合同級生、互相討論)

當時臺北師範學校規定在校內不能講臺語,事件當天陳世昌顯然特地用「台灣語」進行抗爭行動。他的「退學理由」是:「騷擾事件ニ関係シ生徒ノ本分ニ違犯シタル事ニヨル」,即「由於與騷擾事件有關,違犯學生之本分一事」。1924年11月28日退學。

陳和貴的「操行相關事項」如此記載:(註16)

十一月一八、午后一時教室台灣語使用 一八、事務室/舍監室襲擊、投石ノ疑

一九、自修室指揮者同級者ヲ煽動脅迫ス

(中譯:十一月月十八日午後一時〔在〕教室使用臺灣話 十八日有襲擊、

投石事務室/舍監室之疑

十九日 自修室指揮者 煽動脅迫同級生)

他的「退學理由」是:「大正十三年十一月十八日騷擾事件ニ関係シ生徒ノ本分ニ違犯シタル事ニヨル」,即「大正十三年十一月十八日由於與騷擾事件有關,違犯學生之本分一事」。1924年11月28日退學。

退學在當時是非常嚴重的事情。陳世昌和陳和貴在參與抗議的過程中,使用臺語是非常有意識的作法,因為臺灣語在當時是反抗的語言。如果我們再細看兩人的原籍,兩人都來自新竹州新竹郡,陳和貴家住新竹街北門,他的「族別」是「福建」,也就講福建話(臺灣語)的人;陳世昌家住關西庄關西一八六,「族別」是「廣東」,也就是講廣東語(客家話)的人!一個母語是廣東語的學生,在抗議過程中選擇用臺灣語來演說,這在在彰顯臺灣語在當時是抵抗的語言,也是抵抗的象徵。

文協的演講者基本上使用臺語,除了表示抵抗的意態之外,也有實際的考慮,當時民間聽懂日語的人口不多,尤其鄉間。但若到客人地區呢?就必須考慮臺語不通的問題。1927年《臺灣日日新報》有一則〈辯士通譯被拘〉的報導:在湖口三元宮舉行農民組合支部發會式講演會,文協新竹支部辯護士(律師)登台講演,由於當地人聽不懂臺語,所以請一位東京駒場某大學在學生彭宗棟來做翻譯。請注意:當時相對於「廣東語」(當時對客家話的稱法),臺灣話則稱為「福建語」,這位年輕人在將福建語內容翻譯為廣東語時,竟然和辯士講的有出入,而且「含有不穩言動」,所以被警方檢束。(註17)

這則報導至少告訴我們三件事。其一、到鄉下演講,語言要配合當地人的需求。其二、翻譯未必符合原意。其三、翻譯者是大學生,想法顯然比年紀大的律師講者激烈。結果被「檢束」的是大學生。這是不是也告訴我們當場監聽的「監臨官」確實聽得懂福建語和廣東語,並能分辨其間的不同!

我們今天很難想像一個幾乎全面使用臺語的文化運動。不止運動本身,臺語也是生活語言,甚至是法庭上切關緊要的語言。二林事件公判(開庭)時裁判長詢問個人基本資訊,李應章用日文回答,之後裁判長告訴李應章:「答辯用語是隨你的意思,用臺灣語也好,以你最慣用的就是。」李應章回答:「那末,我以後用臺灣語。」之後就由通譯來翻譯。(註18)一方面,我們不得不感佩這位裁判長的文明態度,反觀就算《國家語言發展法》已通過的當代臺灣,還是很多人無法接受在公共場域「被講」臺語。另一方面,九十多年後在臺灣臺語已經是「瀕危語言」(endangered language)。目前在6至14歲的年齡層,只有7.4%的家庭以臺語為主要語言。(註19)臺語的現況符合聯合國「endangered language」的定義,包括父母不再用這個語言和下一代講話。(註20)如果除了「慶祝」文協成立一百年之外,我們有必要反省我們失去了什麼,語言應該是其中一大項吧。

三、文協的分裂及其問題

1927年1月3日臺灣文化協會臨時總會由信奉共產主義的連溫卿派取得控制權,蔡培火退席、蔣渭水辭掉中央委員,林獻堂也請辭,但被暫時留任。一般稱為臺灣文化協會的分裂,1929年年底再度分裂,由王敏川上海大學派(上大派)掌控。在此我想提出幾點觀察和讀者分享。

首先,與其說是文協「分裂」倒不如說是「斷裂」,文協總共五年二個半月,即1921年10月17日至1927年1月3日;分裂後的文協共約四年,即1927年1月3日至1931年1月5日。後者可以依序稱為:新文協、新新文協。

不管連溫卿和王敏川及其年輕支持者(當時稱為無產青年)在思想流派上有何不同,文協因成員左傾而分裂有當時的時代背景。1922年蘇維埃社會主義共和國聯盟(蘇聯)成立,其制度和成效引起注目,年輕人信奉社會主義/共產主義可以說是時代的潮流。在這裡只舉一個例子,大家都知道胡適是自由主義大師,但連他在1926年都曾經對蘇聯有很高的評價,認為「近世的歷史指出兩種不同的方法:一是蘇俄今日的方法,由無產階級專政,不容有產階級的存在。一是避免『階級鬥爭』的方法,采用三百年來『社會化』(socializing)的傾向,逐漸擴充享受自由幸福的社會。」還誇讚「列寧一班人,都是很有學問經驗的人」。(註21)胡適不久後還是回歸到他的自由主義路線,在這裡舉這個例子,有兩層用意,其一,35歲的胡適都曾為蘇聯所吸引,更何況熱血青年。其二,相對於無產階級專政,胡適指出的第二種社會進化的方法,也就是林獻堂、蔡培火等人走的路線。在當時為左傾的進步份子嚴厲批判,但一百年後,世界經歷共產主義的破產以及蘇聯的解體,我們回頭看這段歷史應該盡量擺脫當時文協左派的視角。

除了世界潮流之外,「分裂」、「奪權」、「鬥爭」是當時左派知識份子相信的歷史進程。針對文協的分裂,1927年2月蔡孝乾在《臺灣民報》的文章指出,文協的分裂是「解放運動過程中的必然的變化」,當時「歐洲各國、無論是無產階級的解放運動、或是民族解放運動、都有發生左派和右派之分裂。再中國、如國民黨的左右派之分裂。在日本、如最近勞働農民黨的分裂。分裂的結果、都是促進其解放運動的展開。現在我們臺灣的解放運動、雖是寥微之聲、但還能夠聽得文化協會分裂的消息、這就證明了臺灣的解放運動還能夠展開的。」(註22)

1926年9月臺灣農民組合(農組)成立,1928年4月臺灣共產黨(臺共)在中國上海法租借成立,分裂後的文協逐漸被農組及其後臺共控制。新文協一開始在活動上仍然延續演講和文化演劇的傳統。1927、1928兩年非常有活力,1927年演講有271回、1928年177回。(註23)由於文化演劇相對來說,文化素養的門檻比較高,如果一般民眾喜歡歌仔戲勝於文化劇,新文協以農民為主要群眾,而基層的人習慣看歌仔戲,如何以文化劇來吸引群眾?其成效值得注意。賴和,小說〈辱!?〉寫於1930年10月,1931年1月1日發表,描述新文協演講頻遭取締的困境、警察濫權以及對文協成員的威辱,背景是很受民眾歡迎的廟台戲,日戲加夜戲已經連演三天了。(註24)

新文協在活動上雖有所延續,但就領導層來說,分裂前後是兩批不同的人。前者以林獻堂、蔣渭水、蔡培火等人為主;後者依序以連溫卿、王敏川為主,兩人確實也是文協原來的成員,但沒扮演主要的角色。新文協、新新文協主要幹部和文協大都沒關係。除了二林蔗農事件,文協和農民運動沒有關係;臺灣農民組合屬於不同的發展脈絡,成立過程和文協沒有關係。(註25)這是我們需要特別注意的地方,由於少數人員有重疊,往往造成誤解,加上後來文協變成農民組合的外圍組織,因而容易引起淆混,農組有些活躍人士如簡吉、葉陶,和文協沒有關係。

至於李應章,他是文協創立時的發起人,參與文協很深,也是1925年6月28日成立二林蔗農組合的靈魂人物,因二林蔗農事件(1925/10/22)被捕、起訴,後來判八個月。二林蔗農組合於1927年6月併入臺灣農民組合,成為該組合二林支部。李應章因被押、審判、入獄的關係,參與農組不深,只擔任顧問。新近研究指出:二林支部活動由外來人主導,有難以融入本地的問題,且訴求階級鬥爭,和農民的實際需求脫節。二林支部至1932年終歸於瓦解。(註26)

在這裡,有必要特別說明:所謂左、右派,一般指激進vs.保守/溫和,如果以當時的路線來說,指階級路線vs.民族路線。這樣的右派,不能和「右翼」,即擁護殖民統治或軍國主義的團體混淆,不管左右,在臺灣總督府眼中他們都是反殖民運動者,只有像高千穗聯盟、「愛國會」,「臺北在鄉將校會」等才是右翼團體。臺灣總督府警察沿革誌第二篇中卷還花篇幅附驥尾介紹;(註27)這些團體連楊肇嘉的臺灣地方自治聯盟都反對。(註28)

1980年代蘇聯解體以來,世界對馬克斯主義、共產主義有深刻的體認,我們今天再來看文協的左右派問題,視野應有所不同。1920、30年代有「以左為貴」,越左越具有道德高度的現象。今天我們不能認為左派的激進就一定「政治正確」,越激進越值得肯定,若要比激進沒止境,已經很激進的楊貴(楊逵)1928年年底遭到新文協內部加入黑色青年聯盟的無政府主義派挑戰,在演講會上起嚴重衝突,導致關係破裂。(註29)左派不是鐵板一塊,他們之間的齟齬可能比右派嚴重,楊逵和葉陶就被簡吉逐出農組。(註30)此外,我們要避免採取激進派的觀點來看保守派,若論社會/群眾基礎,文協比新、新新文協大很多,這是從很多資料都看得到的。

分裂後的四年,文協在性質上有起怎樣的變化嗎?文協創立時以「助長臺灣文化發達為宗旨」,1927年1月之後,宗旨總共改了五次(以紅色羅馬字標示)。茲分新文協、新新文協羅列於下:(註31)

一、新文協階段

1927/1/3 臨時理事會通過的會則仍以文化為目標:

本會以普及臺灣大眾文化為主旨(蔣渭水版本)(I)

1927/10/17 分裂後第一回全島代表大會將綱領改為:

促進大眾文化之實現(連溫卿版本)(II)

此外通過:

1、訂定「文化日」,以每年文協分裂的1月3日作為「文協日」,

落實「鬥爭之. 念」(記念闘争を行ふ)。

2、取消林獻堂提出的「文化協會無關乎政治」的備忘。

1928/10/31 第二次全國代表大會,會議沒開完就被解散。

會場佈置十二面「會旗」,旗子和農民組合的旗子類似。

1929/1/10 在本部事務所召開中央委員會,農民組合幹部簡吉等六人以旁聽者身分出席。

楊貴被推為議長、林冬桂為書記。會議通過「文協的本質」的重新定義:

文化協會之本質(III)

非大眾黨之組織。雖為思想團體,也關聯到經濟鬥爭及政治鬥爭。

是代表無產階級的思想團體。

文化協會之組織應以工人、農民、小市民為細胞。

應盡全力於學生、勞、農、小市民之組織。

文協創立之始,以「助長臺灣文化發達」為宗旨,對象是全部的臺灣人,並沒有去區分階級。1927年蔣渭水版本和連溫卿版本,差別在於「大眾文化」之前是否有掛「臺灣」,這個差別很大,就是民族主義運動vs.無產階級革命路線。1929年1月重新定義文協本質,已經遠離原來的精神,而以工、農、學生和小市民為特定對象。另外,值得注意的是,新的「文協的本質」的界定,「文化」二字已經看不到,取而代之的是經濟及政治鬥爭。就此而言,文協已經喪失以文化為努力目標的創會宗旨,可以說「文協已死」,這並非我們今天回溯的看法,在當時掌握文協的農組就認為文協已經達到階段性任務,應該解消。

二、新新文協階段

1929/11/3 文協舉行第三次全島代表大會,由王敏川的「上大派」掌控,

開除連溫卿。文協綱領修訂為:

我等糾合無產大眾、參加大眾運動,以期獲得政治、經濟、社會 之自由。(IV)

1931/1/5 第四次全島代表大會更進一步將會則改為:

本會之目的在於糾合勤勞大眾,參加無產階級運動,實行本會之綱領、決議、宣

言,以期獲得政治、經濟、社會之自由。(V)

並正式在文件上列出口號,包括:

反對民眾黨自治聯盟主張的自治

打倒民眾黨

打倒反動的臺灣自治聯盟

打倒臺灣民眾黨

1929年11月3日再度分裂的文協,可以說已經沒有「文化」的存在空間了。一般認為文協已成為臺共的外圍組織。1931年1月5日全島代表大會最後喊了11個口號作結,包括:

擁護祖國蘇維埃政權!

打倒臺灣民眾黨、臺灣地方自治聯盟!

一個頂著「文化」之會名的團體,卻以打倒臺灣民眾黨、打倒地方自治聯盟為目標,不能不說已經失去作為文化團體的本意。這次大會決議支持臺灣共產黨,正式成為臺共的外圍組織,也宣告臺灣文化協會的結束。

今天我們看文協的分裂,往往會以「文協左傾」一句話帶過,不過,實際情況比「左傾」一詞複雜。左傾意為向左傾斜,「左」一般指在觀點上受到社會主義或馬克斯主義影響,未必加入共產黨,也未必奉行列寧主義。但文協分裂後,情況不只是向左傾斜,還因為文協這個組織的存在和列寧主義革命路線產生扞格,內部開始有「文協解消說」,也就是取得文協掌控權的農組及其後的臺共,主張解消文協。為何如此?

文協分裂後從1927年1月到1931年1月,短短四年,會則的綱領(或宗旨/目標)卻修訂了五次,從「有」文化到「沒」文化,到無產階級運動。不過,若從馬克斯主義和列寧主義革命路線來看,有它在意識型態上不得不然的邏輯。從1929年2月以後到1931年,文協內部一直有解散的呼聲。解消論的理論根據見附錄一,(註32)文字看起來很複雜,簡單來說,就是:由知識分子主導的文化協會會阻礙根據馬列主義應該由普羅階級領導的臺灣殖民地解放運動,因此必須解散。臺共成立後,更直接的說法是:文協若繼續存在會阻礙共產黨的發展。(註33)

不過,由於文協在臺灣人心目中還是有一定的聲望和影響力,「一般大眾對文協寄以無條件之信賴」,(註34)雖然農組一派主張解散,但文協中央委員長王敏川認為文協還有存在價值,和臺共中央委員謝阿女(謝雪紅)取得一致,決定將文協改為「小市民階級的鬥爭團體」以暫時解決問題,不過,仍受到少壯黨員批評為「機會主義」。簡而言之,農組方面主張解散,臺共方面則認為文協還有「政治上的價值」,在還無法組織「總工會」、「反帝同盟」之前,不得不讓文協繼續存在。(註35)1931年1月5日文協議決成為臺共的外圍組織,等同宣告自我解消。

在臺共論述文協還有存在價值時,明白說:「到1926年為止,文協事實上代表全臺灣被壓迫之民眾(當時的文協事實上是臺灣全部被壓迫民眾之反日本帝國主義之共同戰線黨)」,(註36)給予相當高的評價,這也是我們今天紀念文協一百年的意義所在。

四、作為文協遺緒的霧峰一新會

臺灣文化協會是林獻堂非常珍愛且大力支持的全島性組織,1927年1月3日文協分裂,他也以年紀大、數月後要遠遊請辭,但被新幹部留任。他確實於該年5月15日啟程環遊世界,至1928年11月8日返回臺灣。分裂後的文協,沒有林獻堂參與的空間,可能個性使然,他沒退出文協,但1931年1月5日他被新新文協「除名」,(註37)如上所述,那一天也是文協結束之日。

林獻堂的長子林攀龍(1901-1983)是非常特別的人,用現在的話來說,他的學歷「超亮麗」:6歲入漢學書房讀書,1910年10歲到日本東京讀書,就讀東京大學(政治),1925年4月畢業,旋赴英國,9月進入牛津大學就讀(宗教、哲學),畢業後於1928年11月4日返台。1930年3月他後又到法國、德國遊學(哲學、文學),1932年2月2日返回臺灣。(註38)總共在日本十五年餘,在歐洲五年半。那一年的3月19日,「霧峰一新會」成立。這是林攀龍的發想,得到父親林獻堂全力支持,可以說這是林獻堂、林攀龍父子兩人共同的文化志業。

霧峰一新會(以下有時簡稱「一新會」)的會則揭櫫:「本會目的在促進霧峰庄內之文化,而廣布清新之氣於外,使漸即自治之精神,以期新文化之建設。」(標點為筆者所加)(註39)這個宗旨有如下幾個要點:1、目的在促進文化(讀者感到熟悉嗎?)。2、以霧峰庄為範圍。3、將清新之氣拓散開來,打造自治精神,以求建設新的文化。一新會是純粹民間組織,目的在於以社群自身的力量從生活的各個面相,提升自我,啟蒙群眾,以求整體文化的提升。

「自治」與「文化」不就是林獻堂一生最主要的關懷嗎?那麼,林攀龍呢?一新會的創立是他對人生之根本看法的體現。林攀龍很愛讀書,具有濃厚的人文興趣,表達思想的方式是文學性的,充滿詩意。他心性淡泊,外人看來也許會覺得他「胸無大志」,但他的人生觀是「積極的」、正面的。他旅居英倫歐陸多年,西方文明對他的影響是深刻,但他崇尚的西方文明是代表陽光的阿波羅(Apollonian)精神,而非酒神(Dionysian)傳統。(註40)他相信臺灣的再建設要從在地方落實開始,他說:「霧峰一新會的誕生決不是偶然。在真理之光和大眾的期待合而為一的地方,才產生了這個會。」(註41)光,自己的向上(向上自我提升),向光的所在前進,是林攀龍的人生哲學。

霧峰一新會簡單來講,就是以家族之力辦社會,也是臺灣最早的社區營造工作。(註42)一新會舉辦非常多的活動,一個月平均舉辦三、四項活動,加上每週一次的例行演講,日程非常緊湊。活動項目很多樣,有婦人茶話會、老人慰安會、球競技會、兒童親愛會、辯論會、文化劇、演劇批評會、通俗演講、留學生懇親會、納涼會、活動寫真等。另外還舉辦過三回運動會,參加者很多,等於全庄運動會,以及兩回的夏季講習會,各12日、11日。

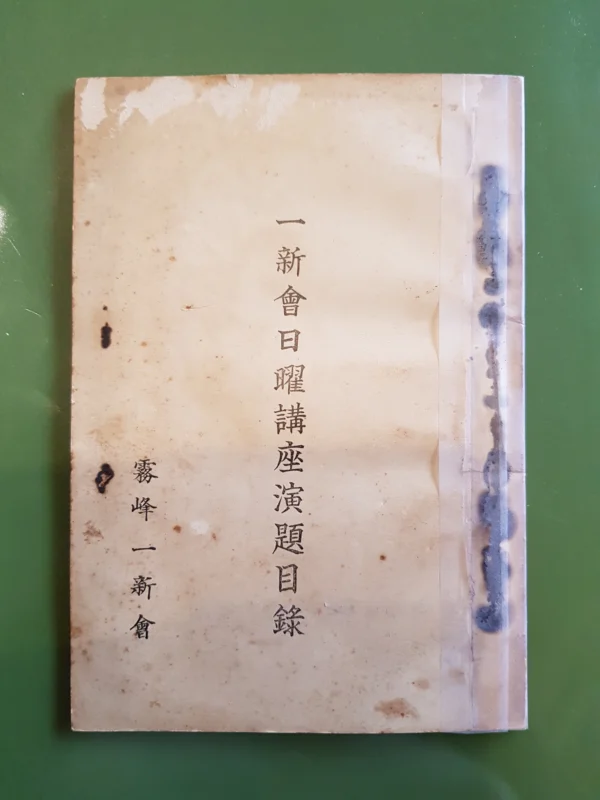

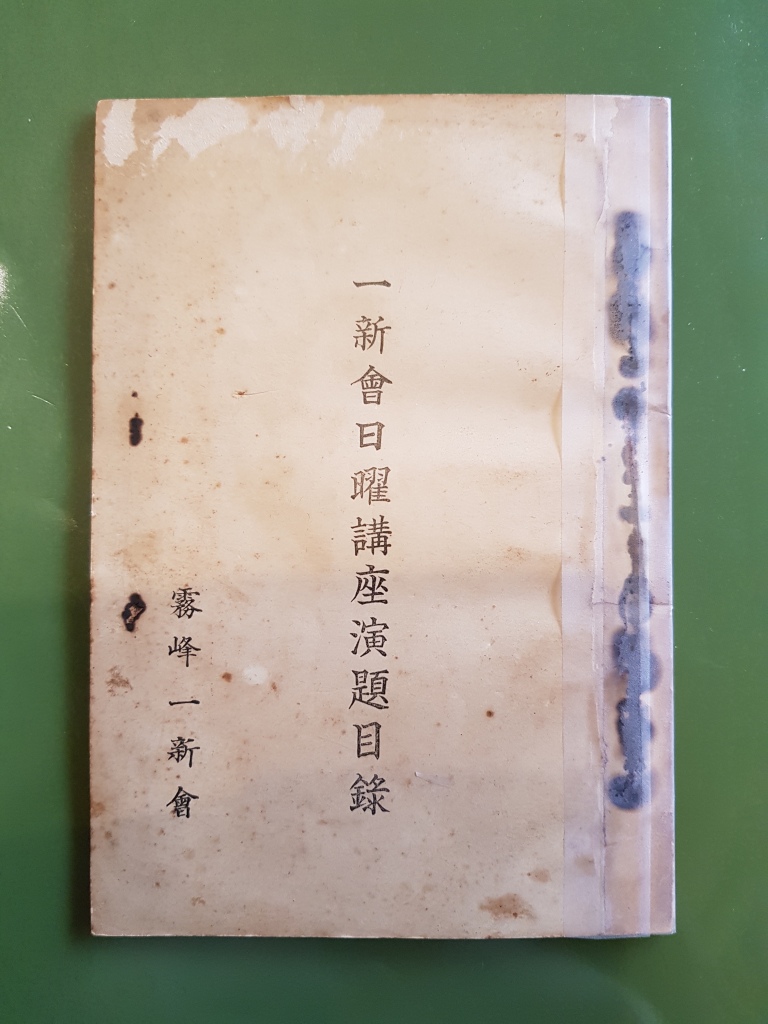

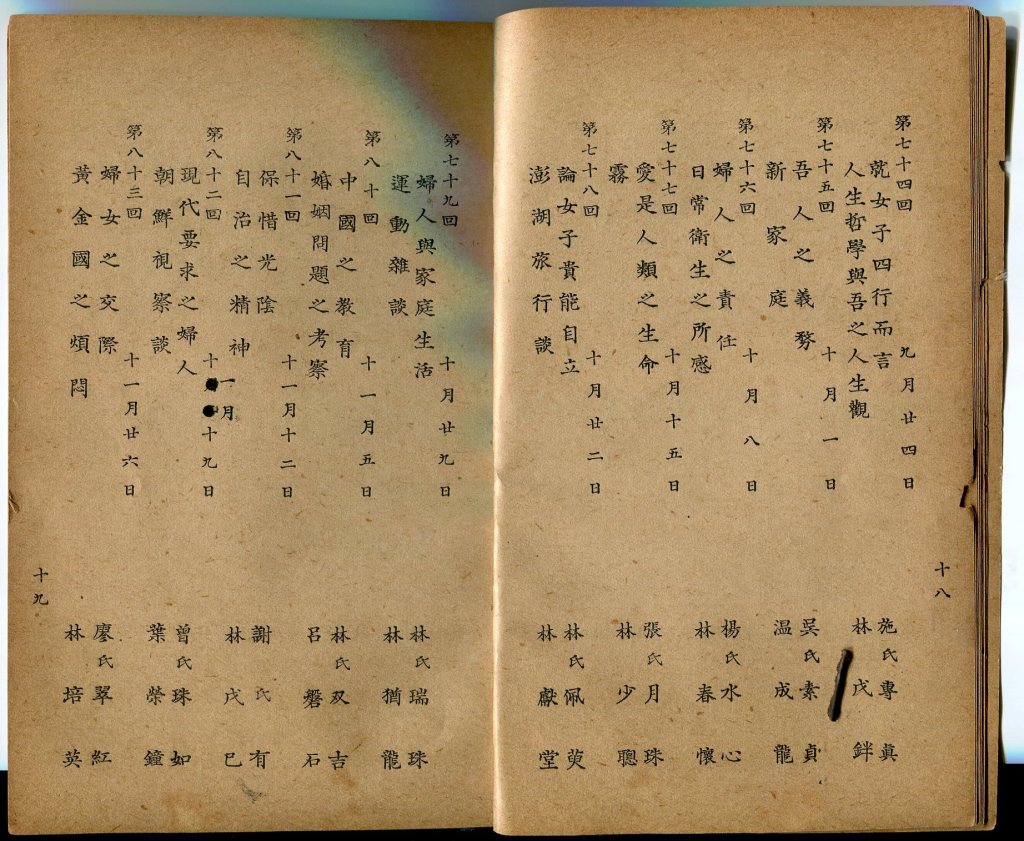

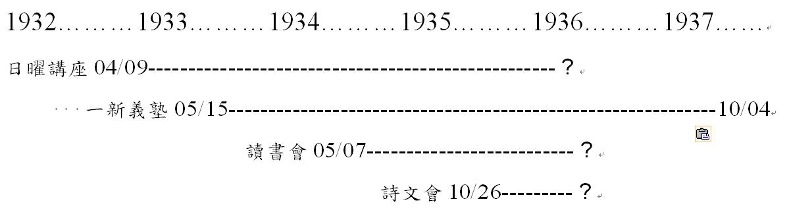

一新會常設的活動有:日曜講座、一新義塾、讀書會、詩文會等,其起迄簡表見附錄二。這都是每週定期舉辦的。一新會創會後第一次演講聽眾就有300-400人,其後都有百人上下,即使在今天也非常不容易。每週一次的演講後來定名為「日曜講座」,林獻堂、林攀龍父子注重女性的公共角色,相信男女智能平等,鼓勵婦人要走入社會,不要落後於男子。這每週一次的演講會,一定是一男一女,而且女士先講。在七、八十年前很少職業女性,做此安排真的很不容易,是用行動來踐行信念。日曜講座驚人的是,不只每週一次,連辦到二百多回,直到一新會「無疾而終」。我們今天看到《一新會日曜講座演題目錄》原件,不管是150回,或200回版,都令人嘖嘖稱奇。

一新會舉辦過三次的「週年紀念會」,二至三天,內容之豐富,以及品味之高尚卻又土親人親,更是令七、八十年後的吾輩驚嘆。這次展出的照片就是第三週年的「書畫手藝展覽會」,以及茶會一景。一新會的活動非常受到庄民的肯定和歡迎,參與度很高,第一回運動會後的「假裝行列」(化妝遊行)就有1,500-1,600人參加,二週年紀念日第二天晚上在大花廳舉行音樂跳舞會,觀眾700-800人。

從很多方面,我們可以看到一新會的文協影子,例如演講會、通俗講座、文化演劇、活動寫真、夏季講習會;更重要的是,一新會的語言是臺語!就林獻堂來說,這是不是文協的霧峰版?當然由於一新會是家族自己在居住所在地來辦文化活動,那種親切感不是文協活動能提供的;加上林攀龍旅歐多年,有他的理想和見識,我們可以看到類似英國鄉間士紳的文化風格,且因為林攀龍強調「清新之氣」,一新會的活動給人向上(hiàng-siōng)、向光(ǹg-kng)的感覺。今天臺灣社會會再有這樣的阿舍嗎?霧峰一新會的風華能再現嗎?

文化向上是一新會的核心價值,藝術是文化的呈現,林攀龍愛好藝術,林獻堂更是藝術贊助家,畫家顏水龍受到林家父子長期的支持和資助。林攀龍怎麼看待藝術呢?他引過馬修‧阿諾德(Matthew Arnold)的話以「明志」:(註43)

優秀なるものを讃美するのはそのものに次いでよい事である。

(中譯:讚美優秀的東西是僅次於那件東西的好事情)

一百年後的臺灣,我們是否還能具有這種禮讚藝術的氣度和心志?

霧峰一新會處處流露出「永續經營」的用意,而且是想從地方推廣擴散到全臺灣。林獻堂、林攀龍一家人以一新會為生活重心,活力十足,活動穩固持久且多彩多姿,但最後不得不由榮盛而「無疾而終」。1937年10月4日一新義塾被迫廢止漢文教學,宣告終結,前後五年半多,時間長度幾乎等同文協。它的結束完全不是來自內部的自我敗壞,而是來自殖民當局的威逼,這種種的壓迫其實從創會的1932年就開始了,力道越來越強。在這裡,我們必須留意日本時代殖民統治對臺灣社會的壓迫和斲傷,不能美化殖民統治。霧峰一新會就是一個很警世的例子,它要求我們正視臺灣戰後再度被殖民所帶來的層層累累的問題,並設法超克諸厄障,尤其在我們「慶祝」文協一百年的此刻。

五、戰後的荊棘之道(代結語)

臺灣議會設置請願運動和臺灣文化協會在1927年文協分裂之前,是反殖民運動的一體兩面。分裂後,蔣渭水和一群同志於7月10組織臺灣唯一的政黨「臺灣民眾黨」,繼續支持臺議運動。(註44)很可惜,臺灣民眾黨在1931年2月18日被官方禁止,蔣渭水也在該年8月過世。

蔣渭水死於1931年,來不及經歷戰後中華民國代理盟軍軍事佔領臺灣(美其名為「光復」)所帶來的惡政和二二八血腥鎮壓。不管在民間或學界,我們常會聽到這樣的感嘆:如果蔣渭水活到戰後,大概也無法倖免於難吧?以蔣渭水的個性和為人,做此猜測並非不合理。死於二二八的臺灣菁英非常多,幾乎你舉得出來的「各界」都有指標性人物犧牲,包括王添灯、陳澄波、阮朝日、吳鴻麒、王育霖、林連宗、李瑞漢兄弟、張七郎父子三人等等。若以臺議、文協、臺灣民眾黨做一類別,於二二八中失蹤或死亡者有林茂生、陳炘、廖進平、楊元丁、蕭朝金、徐春卿、黃賜、張榮宗等人。陳炘是臺灣大企業家,也是臺灣民眾黨經濟委員會委員,楊元丁是臺灣民眾黨基隆支部黨員。(註45)如果仔細追查,不知還有多少臺灣民眾黨成員罹難?蔣渭水的弟弟蔣渭川則在軍警要槍斃他時逃亡,但四女巧雲當場遭槍擊,不久後死亡;(註46)蔣渭川藏匿一年才由丘念台作保而重新出來。所以說,蔣渭水若活到戰後,很可能死於二二八,並非任意性的臆測。所以說,蔣渭水若活到戰後,很可能死於二二八,並非任意性的臆測。

沒有罹難,但有很多知交死於二二八或失蹤的林獻堂,最後終於選擇在1949年9月以病為名離開他摯愛的臺灣,流亡日本。說「流亡」不是誇張,在日本的臺獨組織「臺灣民主獨立黨」讓他掛顧問,他才能以政治庇護的方式申請在日本居留。從林獻堂日記可看出這是美軍提出來的「權宜」辦法(當時日本是同盟國軍事佔領時期/GHQ 1945/9/2-1952/4/28),雖然他「終不以為然」,但還是以此名義提出申請書。(註47)顧問純屬掛名,不參加活動,看來是臺獨組織的「義助」。(註48)戰後在日本從事建國運動的臺灣人,是否有意保護臺灣「民間總統」呢?──在戰後之初,不少臺灣人認為:如果臺灣有總統,那就是林獻堂!(結果1946年連省議會議長選舉都被做掉/逼退)林獻堂到日本,ROC當局出動很多人勸他回臺,連蔣介石都寫過信,(註49)其中最為人知的說客是戰後選擇偎靠KMT/ROC黨國的蔡培火。林獻堂沒被他說動,在1955年10月14的日記寫道「其〔蔡培火〕不憚煩真是人莫及,乃實告之曰:危邦不入,亂邦不居;曾受先聖人之教訓,豈敢忘之也。台灣者,危邦、亂邦也,豈可入乎?居乎?非僅危亂而已,概無法律,一任蔣氏之生殺與奪;我若歸去,無異籠中之雞也。」(註50)(標點筆者所加)在稍早前,他的二兒子林猷龍過世(1902/6/5-1955/7/17),他沒回來。那是要強忍住多少內心的痛苦呢?第二年1956年9月8日林獻堂病逝於東京寓所「潛園」,在人間差約一個半月75年(1881/10/22生),不算高壽。

林獻堂對返回臺灣的憂慮不是沒有道理,他過世後九年,1965年臺灣共和國臨時政府大統領廖文毅(1910/3/22-1986/5/9)被以姪兒廖史豪性命(被抓判死刑)逼迫返台「投誠」,結果一生被軟禁,二位秘書和一位司機都是黨國派來監視他的,他在調查局安排的看護照顧之下眼睛失明(民間傳聞被下藥),最後病亡。(註51)當然,KMT/ROC黨國可能不至於抓林家的人逼林獻堂回台,但丘念台有提到他若長期不歸可能對兒子猶龍、雲龍的事業不利,林獻堂卻認為回去還可能被當局一網打盡。(註52)參照戰後黨國統治下的臺灣,我們不能說林獻堂多慮了。

臺灣議會設置請願運動是體制內運動。日本領有臺灣之後,從乙未戰役、陰謀事件,到1915年,先是武力鎮壓,接著是嚴刑峻法。噍吧哖事件是漢人最後一次武裝抗日,犧牲慘烈。1920年代的反殖民運動由傳統士紳和新興知識青年聯手推動,採行非武裝方式,是可理解的。世界上一般殖民地的反抗運動基本上有兩條路線:自治和獨立。在當時的臺灣,追求殖民地自治屬於體制內活動,主張獨立就違法。1923年「治安警察法違反嫌疑事件」(治警事件)之後,獨立之路不能走是再清楚不過的。也就是1920年代開始的反殖民運動沒有殖民地獨立這個選項,也從來不是公開論壇中可以討論的議題。當殖民統治者的壓力持續增大,尤其日本本土軍國主義崛起之後,追求殖民地自治只能不斷下修,1930年8月楊肇嘉號召成立的「臺灣地方自治聯盟」,追求地方自治,雖然和殖民地自治不相扞格,但完全是不同層次的東西。

總而言之,由於臺灣非武裝反殖民運動標舉的最高目標是殖民地自治,沒有臺灣獨立的選項,因此,二戰後當世界殖民地紛紛獨立/追求獨立時,臺灣人卻外於這個「潮流」,被明顯的或不明顯的「祖國觀念」帶著走。如果我們可以用一個比喻來說,就是;二戰之後,全世界的殖民地都站在月台上等車,遠遠看到「獨立號」的火車開來,大家搶著上車。臺灣人因為從來沒在討論,看到「獨立」二字正恍神間,火車開走了,然後來了一輛「光復號」,大家互看一眼就匆忙上車,不久後發現搭錯車,但下不來,時間一晃七十七年……。

去年二〇二一年是臺議第一回請願和文協成立一百年紀念。我們除了「慶祝」之外,是否也需要深切反省?作為抵抗語言的臺語已經瀕危,客語和原住民諸語言景況更慘,如果臺灣的語言死在我們看得見的將來,尤其在「國家語言發展法」通過的今天,我們對得起為臺灣特殊的文化、語言、歷史以及思想而奮戰/奮鬥的前輩嗎?今天臺灣已經自由民主化了,討論、主張臺灣獨立不會有「治警事件」,但我們有在思考獨立建國的問題嗎?連一個小小的霧峰一新會都有自己的會旗、自己的會歌,我們有用自己的力量、愛與奉獻打造出來的國旗、國歌嗎?

戰後反殖民運動的前輩走在一條荊棘之路,有人被吞噬,有人倖存,有人忘記初衷。今天,我們是否能披荊斬棘,開闢康莊大道,讓炫麗的光照亮臺灣人的臺灣?

附錄一

臺灣文化協會解散論的要旨

在列寧主義革命理論中,殖民地解放運動必須在普羅之黨(共產黨)指導下,進行一切運動,而獲得普羅指導權後,即霸權(hegemony)之問題是解放運動發展過程中必然抬頭的問題。由此立場來看臺灣,臺灣的革命運動是由文化協會之活動而發展起來,向馬克斯主義之立場前進,從初期的啟蒙運動而進行政治指導,從民族布爾喬亞分離出來,逐漸進到了馬克斯主義之運動型態,然而因其包擁之階級雜亂,隨著運動型態之昂揚而帶來動搖,以知識分子為中心之主導體,在大眾訓練上,如果不奔向鬥爭而強化政黨之色彩,導致與大眾隔離,不只不是鬥爭團體反而變成主導團體,以至於導致對應該握有霸權之階級性根據產生懷疑,變成與大眾游離之桌上談兵之團體。如此文化協會過去之功績及民眾對之有大期待,然而,這僅僅只會變成阻礙臺灣解放運動之發展。因此,不能不解消之。(周婉窈中譯)

原文見臺灣總督府警務局,《臺灣總督府警察沿革誌第二編領臺以後の治安狀況(中卷)臺灣社會運動史》《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁263。

附錄二

霧峰一新會常設活動示意簡圖

感謝北師美術館、凌宗魁先生,以及鄭欽仁教授提供文獻或圖檔。

註釋:

註1 周婉窈,《日據時代的臺灣議會設置請願運動》(臺北:自立報系文化出版部,1989),頁70-71、144。

註2 臺灣文化協會會則第二條,見《臺灣文化協會々章》(大正十年八月 臺北市大稻埕(大安醫院內)臺灣文化協會創立事務所發行),頁1。

註3 《臺灣文化協會々章》,頁4-6。

註4 臺灣總督府警務局,《臺灣總督府警察沿革誌第二編領臺以後の治安狀況(中卷)臺灣社會運動史》(臺北:臺灣總督府警務局,1939),頁146-158。此一史料以下簡稱《警察沿革誌 臺灣社會運動史》。

註5 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁152。

註6 臺灣總督官房調查課,《大正十四年十二月三十一日 臺灣現住人口統計》(臺北市:臺灣總督官房調查課,1925),頁6。2021年12月底的官方統計數字為23,375,314人,是1925年的6.09倍。

註7 《臺灣民報》關於演講消息和人數的報導相當多,以下只是幾個例子:臺中樂舞臺三千名左右(217/1924年9月11日,頁14)、斗六街演講兩千餘名(3:13/1925年5月1日,頁5)、嘉義公會堂演講七、八千人(1925年9月20日,頁13)。

註8 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁158。

註9 首度開設「夏季學校」時,文協在刊登於《臺灣民報》「臺灣文化協會々報」特別說明其原由及相關訊息,見《臺灣民報》(2:19/1924年10月1日),頁12-13。

註10 李毓嵐,〈美臺團的電影啟蒙活動:以日記與報紙資料為主的考察〉,發表於「第八屆日記研討會:日記中的歷史事件」學術發表會,中央研究院臺灣史研究所、國立彰化師範大學歷史研究所主辦,2020年11月27、28日。

註11 如1924年7月19日在臺南公館的演講使用日語,「內地人來聽者不少」。《臺灣民報》2:17(1924年9月11日),頁14。

註12 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁138、170。

註13 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》稱為「學校騷擾事件」,關於臺北師範學校兩次事件梗概,見頁170-173。

註14 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁172-173,退學人數作「三十七名」,應是筆誤。臺北師範學校《本科生徒學籍簿 大正九年入學 大正一四年三月卒業》,陳植棋「生徒明細簿」,頁211。

註15 臺北師範學校 《本科生徒學籍簿 大正一二年入學 大正一七年三月卒業》,陳世昌「生徒明細簿」,頁235。

註16 臺北師範學校《本科生徒學籍簿 大正一二年入學 大正一七年三月卒業》,陳和貴「生徒明細簿」,頁234。

註17 《臺灣日日新報》1927年6月26日,第4版。

註18 李根培,《世間何處是桃源:李應章(李偉光)研究〔上卷〕日治時期:臺灣二林蔗農事件》(彰化市:彰化縣文化局,2019),頁192。

註19 行政院主計總處,《109年人口及住宅普查初步統計結果 提要分析》(臺北市:行政院主計總處,2021),頁33。

註20 聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)關於「endangered language」的定義:A language is endangered when its speakers cease to use it, use it in fewer and fewer domains, use fewer of its registers and speaking styles, and/or stop passing it on to the next generation.」網址:http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/(2021年10月30日檢索)

註21 胡適給徐志摩的信,刊載於1926年12月8日《晨報副鐫》,歐陽哲生編,《胡適文集4 湖釋文存三集》(北京:北京大學出版社,1998),頁47、49。

註22 蔡孝乾,〈轉換期的文化運動(三)〉,《臺灣民報》144(1927年2月13日),頁7。

註23《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁218。

註24 賴和,〈辱!?〉,收於賴和,《賴和全集一小說卷》(臺北市:前衛出版社,2000),頁128-132。

註25 陳翠蓮,《臺灣人的抵抗與認同 一九二〇~一九五〇》(臺北市:遠流出版公司,2008),頁156、164-165。

註26 李根培,《李應章(李偉光)研究〔上卷〕》,頁291。

註27 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁1336-1381。

註28 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁1345-1346。

註29 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁251-252。

註30 楊翠,《永不放棄:楊逵的抵抗、勞動與寫作》(臺北市:蔚藍文化,2016),頁81-83。

註31 以下根據《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁199、207、235、248、273、278-279。

註32 筆者譯自《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁263。

註33 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁266。

註34 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁266。

註35 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁265。

註36 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁266。

註37 《警察沿革誌 臺灣社會運動史》,頁269。

註38 「林攀龍(南陽)先生年表」,林博正編,《林攀龍先生百年誕辰紀念集 人生隨筆及其他》(臺北市:博文文化公司,2000),頁301-312。

註39 《霧峰一新會會則》,見《灌園先生日記(五)一九三二》(臺北:中央研究院,2000),圖版部分,未標頁碼。

註40 關於林攀龍,見周婉窈,〈「進步由教育 幸福公家造」──林獻堂與霧峰一新會〉,《臺灣風物》56:4(2006年12月),頁42-46。

註41 林攀龍,〈新臺灣的建設要從地方開始〉,林博正編,《林攀龍先生百年誕辰紀念集 人生隨筆及其他》,頁284。

註42 以下關於霧峰一新會的敘述,根據上引周婉窈,〈「進步由教育 幸福公家造」──林獻堂與霧峰一新會〉。

註43 日文原文刊於《臺灣新民報》第391號(1931年11月21日),頁15。中譯見林攀龍,〈顏水龍的畫入選巴黎秋季美術沙龍展〉(葉笛譯),林博正編,《人生隨筆及其他──林攀龍先生百年誕辰紀念集》,頁276。

註44 見周婉窈,《日據時代的臺灣議會設置請願運動》第四章「民眾黨鼎力支持下的請願運動」,頁107-140。

註45 以上名單,感謝陳慧先教授、吳俊瑩博士協助,謹此致謝。楊元丁比較少人認識,可參考吳俊瑩,〈誰殺了楊元丁?〉,刊載於「臺灣與海洋亞洲」部落格,2019年2月14日,網址:https://tmantu.wordpress.com/?s=%E6%A5%8A%E5%85%83%E4%B8%81(2021/11/03檢索)。

註46 本文刊登在北師美術館圖錄《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》,此句作「長女巧雲當場遭射死」,敘述不正確,將四女誤寫成長女,蔣巧雲中彈後十餘日死亡。謹此更正,並向家屬和讀者致歉。

註47 《灌園先生日記》1951年1月30日、31日,根據原件掃描檔。根據楊逸舟,廖文毅以「臺灣民主獨立黨」黨員身分替不少臺灣人向日本法務省申請政治庇護,以取得居留權,見楊逸舟(杏庭)遺稿、張良澤譯,《受難者》(臺北市:前衛出版社,1990),頁130-131。

註48 二戰後美軍戰領日本,由駐日盟軍總司令(一般稱為GHQ)治理,一直到1952年4月28日《舊金山和約》生效才結束,總共6年8月餘(1945/9/2-1952/4/18)。林獻堂為了能在日本居留,花費很多力氣,他之所以以「臺灣民主獨立黨顧問」申請居留,係出美方人士的建議,見《灌園先生日記》1951年1月30日條。申請延長居留的相關記事,見日記1950:5/20、7/16-18、9/9、10/6等條。林獻堂與臺灣民主獨立黨主席廖文毅在戰前就相識,在日本居留時,曾多次和廖文毅見面,他和該黨副主席黃南鵬往來尤其密切。

註49 林承俊,《旅途──三老爺林獻堂的生活日常》(臺中市:中央書局,2021),頁223。

註50 《灌園先生日記》1955年10月14日,根據原件掃描檔。

註51 陳銘城,《海外臺獨運動四十年》(臺北市:自立晚報設文化出版部,1992),頁11-13;「廖文毅案」,受訪者廖史豪,張炎憲、胡慧玲、曾秋美採訪紀錄,《台灣獨立運動的先聲:台灣共和國》(臺北市:吳三連基金會,2000),頁75、78-79、83。

註52 林承俊,《旅途──三老爺林獻堂的生活日常》,頁258。

(本文轉載自:臺灣與海洋亞洲部落格2022/10/16網站文章)