歷史上的3/10 阿嬤的眼淚 與阿公來不及吃的二二八魷魚糜

口述:李慧生/紀錄整理:林瑞珠

(原刊於:上報 2020/2/27)

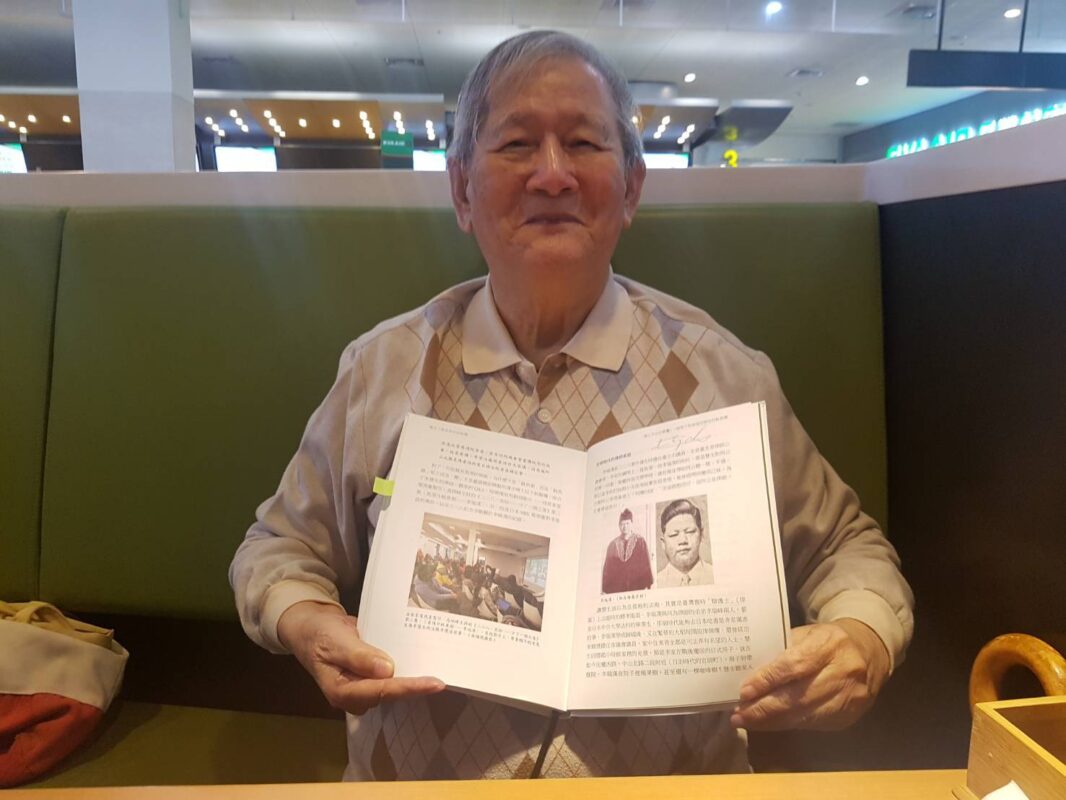

每年二二八,各地舉辦紀念活動之後,總會端出一大鍋熱騰騰的魷魚糜來給與會者共享,食材簡單,在冷春裡熱呼呼的吃起來,暖人心肺。在這溫暖小食的背後,其實是李瑞漢(1906-1947)、李瑞峰(1911-1947)、林連宗(1905-1947)三位台灣菁英在二二八事件期間,同時被誘捕遇害的悲慘故事。前台獨聯盟主席黃昭堂得知李家人為了紀念在二二八事件中遇害的祖輩,年年都會吃魷魚糜時,他就提議將魷魚糜推廣成為228的記念粥品,不管是二二八後的清鄉,或白色恐怖期間,國民黨特務系統、情治人員都是以欺騙的方式誘捕當年的時代菁英,進而殺害,這個魷魚糜的故事很能代表所有二二八受難者來不及吃完的最後一餐,應是屬於全台灣的紀念食品,所以近年來,各地在二二八這天舉辦紀念活動之後,多會端出魷魚糜和與會者共享,藉此記憶溫習所有受難者過去所承受之苦,提醒後人別讓歷史重蹈覆測。

李慧生口述:

阿嬤要我長大之後不要留在台灣

自小我的華語就講得很好,台語卻不輪轉,阿嬤常對孫輩說:「你們長大之後不要留在台灣。」我不知道她為何這樣講,但如她所願,大學畢業之後我就赴美留學,行前,阿嬤又對我說:「台灣人不會講台灣話,是真見笑的代誌。」當時我已經大約知道我們是二二八受難者家屬,我的祖父李瑞漢律師在二二八期間,被國民黨政府誘捕遇害失蹤。由於我家是基督教長老教會的信徒,聽了阿嬤的話之後,我便開始上教堂練台語。

我對祖父的印象,是鋼琴上的一張照片。小時候,常看到阿嬤在祖父的照片前面彈鋼琴、寫日記、看聖經,我也對著祖父的照片練琴。阿嬤是很虔誠的基督教徒,她有時候會躲在房間裡流淚,不讓我們小孩看到,我曾經問父親阿嬤為什麼哭? 父親總是沉默不語。

另一個疑問是,每年3月10日傍晚家裡都會吃魷魚糜,那天下午叔叔、嬸嬸、姑姑、姑丈,以及所有的堂表兄姊妹就會陸續歸來,先做家庭禮拜,由阿嬤彈琴帶著家人唱聖經、做禱告,然後一起吃阿嬤煮的魷魚糜,當時我還是孩子,什麼都不懂 只是很高興堂表兄弟姊妹都會回來一起玩,等到上大學之後,很多訊息擁來,才知道這一天是我們的家庭記念日。

我們從照片裡認識阿公,阿嬤則對於過去的事絕口不提,但每逢清明節孫輩還是會問:「人家都有掃墓,我們家為什麼沒有給阿公掃墓?」

有一年,阿嬤真的帶我們到觀音山的墓區去找祖父的墳,在墓園裡繞了大半圈卻找不到,阿嬤就說:「找不到就回家吧!」

長大之後才知道阿嬤是為了安慰我們這些孫兒們,意思是說,她不是不帶我們去掃墓,是找不到。實則,根本沒有阿公的墳墓,因為他被國民黨抓去之後就音訊全無。當年他才41歲,叔公李瑞峰才36歲。

這一切疑問是我在上了大學之後,逐漸有人來家裡做口述歷史,又看到相關出版書籍,我才恍然大悟,原來家裡曾經發生這麼可怕的事。到美國念書之後,看到更多資料,聽到更多前輩談及二二八及白色恐怖時期國民黨對台灣人所做的迫害,才知道阿嬤及父輩們所受到的傷害非常深,也才了解為何阿嬤經常躲在房間哭泣,為何3月10日要吃魷魚糜。

此時,想起小時候不懂事,在家裡拿著國旗玩,阿嬤都不曾講過一句話,她其實是在保護我們,希望我們健康成長,不讓政治迫害的陰影傷害到孫輩,所以我們第三代沒有受害創傷症候群,但她念茲在茲的要求我們離開台灣,因為她不想讓我們受到傷害。

信仰與新竹娘家是阿嬤最大的靠山

我的祖父李瑞漢出生於竹南地主之家,台中一中畢業後,搭船到日本求學時,在船上遇到一個搭錯船的花蓮人,需要補船資,祖父就用帽子幫這個人募集船資。剛好我的阿嬤邱己妹也搭這條船,她剛從淡水女子學院畢業,要到日本念音樂,看到我的祖父這麼熱心,心生好感,因此認識交往。

倆人學成歸國結婚,住在大稻埕,育有三男一女,祖父順利開了律師事務所,在日治時代就擔任台北市議員,乃當時司法界頗有名望之人,家庭環境很好。套一句現在的話,我阿嬤是當年的貴婦,常常有商人從淡水河運了新的布疋來,就會先拿來給我阿嬤選購,他們都會說:「先生娘,先生娘,水的布來了喔。」

雖然兩家都是望族,也算門當戶對,但當時閩客時有糾紛,這種結合很不容易,也讓阿嬤遭受許多委屈。

父親李榮昌身為長子,他仍記得阿嬤常被她的小姑、小叔欺負。姑姑李月美也記得阿嬤因為是虔誠的基督徒,不願意拿香拜拜,惹得婆婆不高興,從此不疼她。

不過娘家那邊疼愛有加,而且愛屋及烏,對我的阿公也很好,我的表舅邱順道就記得每次阿嬤回娘家,都會殺兩隻十幾斤的大閹雞,再加六十幾斤半條豬的五花肉讓阿嬤帶回台北,他還要幫忙挑到火車。

二戰時期為了躲避台北大空襲,阿嬤和阿公還曾全家連夜逃到新竹娘家住了一段時間,阿公後來被國民黨憲兵抓去後失蹤,阿嬤也是帶著小孩投靠娘家,所以說,新竹娘家真的是阿嬤最大的靠山。

阿嬤能夠這樣獨撐過來,我想跟她是客家人有關,她有客家人硬頸精神,加上出生基督教世家,有信仰的支持,所以出事之後,她由一個有人伺候的貴婦,轉變成無依靠的受害者家屬,仍然一肩挑起照養四個孩子的責任。

當時國民黨政府對於政治受害者都採連坐法,一人受害,全家遭殃,不時有情治人原來騷擾,祖父所開的律師樓裡頭的保險箱也被搬走,因此,有一段時間阿嬤帶著爸爸、叔叔、姑姑投靠娘家一段時間之後,因為不想連累親戚,又搬回台北。

在那風聲鶴唳的年代,只有基督教長老教會的牧師敢對我們家伸出援手,例如已過世的高俊明牧師,他會來我們家作家庭禮拜,給予安慰,所以我們非常感謝他。因此,父親在二二八事件七十周年時,捐了228萬給玉山神學院及新竹聖經學院。捐給新竹聖經學院,是因為阿嬤是新竹人,捐給玉山神學院,則是謝謝高俊明牧師曾在我們家最悲慘的時候雪中送炭,再者,玉山神學院有許多弱勢族群就讀,我父親想提供一些資助。

我的祖父成為受難的菁英

我的祖父李瑞漢律師是在1947年二二八事件爆發後遇難,當時他是台北市議員,曾以台北市律師公會會長的身分召集會員開會,向陳儀提出司法獨立、起用台籍人士等建言。

當年3月6日,在台中執業的林連宗律師亦因二二八事件來台北開會,他當時擔任台灣省參議員、制憲國民大會代表,提出改組長官公署、實施省縣市長民選等意見,並被推選為二二八事件處理委員會常務委員。由於那幾天戒嚴,林連宗無法返回台中,便來我家借宿,同時還有在宜蘭開設律師事務所的叔公李瑞峰夫婦,以及時任台中地方法院庭長的許乃群等人。

我的祖父李瑞漢和叔公李瑞峰,以及林連宗三人都畢業於日本中央大學法科,取得高等文官司法科考試及格後,回台執業成為辯護士,亦即律師,早有校友之誼。

當時局勢很緊張,阿公知道不能太多人同聚一室,因此分成兩組在不同房間商議時事。

家裡來了很多客人,卻因戒嚴無法到市場買菜,只剩白米,住在屋後的歐巴桑來問我的阿嬤:「妳厝甘有菜好招待人客?」阿嬤回說沒有,那位婦人就從家裡拿來三條魷魚,讓我阿嬤煮成魷魚糜來招待客人。

魷魚糜還未上桌,就有不速之客來敲門。

3月10日下午五點多,由里長的太太帶著四名便衣、制服憲兵來我家,先是兩名便衣,對我祖父說:「長官請你去開會。」因為現場還有我的叔公李瑞峰,以及林連宗,憲兵問了身分之後,另兩名憲兵也進來了,要求三人一起同往。

當時,我的阿嬤剛煮好魷魚糜,看到祖父要出門,還幫他結領帶,沒想到那卻是最後的訣別。我的父親當年才15歲,是建國中學的學生,看到這一幕,追了出門,差點一起上了車,還好祖父用日文很嚴肅的說:「回去!」否則連我爸爸應該也是一去無回。

此時,送魷魚的隔壁婦人從樓上看到我祖父等三人被憲兵用黑布纏住雙眼,押上吉普車。躲在旁邊小屋子裡的法界菁英許乃邦,也就是曾經擔任過駐日大使的許世楷之父,也親眼看到這一幕。

阿嬤生前接受口述歷史採訪的時候,曾經提到阿公被帶走的那天發生的事,紀錄在前衛出版社所出版的《幽暗角落的泣聲》一書中,她說:

「三月十日中午,我家的人力車伕卓仔的女兒跑到家中哭喊道:「爸爸被人殺了,不能來做事了。」當時我們大吃一驚,隨即感到屋後卓仔的住處去,只見卓仔被刺刀刺穿脖子,橫屍倒地,卓仔是個車伕、勞動者,家中也沒有什麼值錢的東西,但是也難逃搜掠一空,一點點的現金和戒指也都被搶走。

當時,我們家中,除了我先生、小叔之外,還有四個由南部來的律師朋友,他們看到外邊的情勢不明,六個男人聚集一處,很可能會被誤解為有所圖謀,因此立即分散成為兩組人,當時我家是日式雙拼房屋,外觀上是二間獨立門戶的房子,但是內部卻可相通,結果,我的先生、小叔和台中來的林連宗律師三人都被捕,躲在另一間房子的三人則倖免於難。瑞峰被帶走後,他的孩子被送進孤兒院,家破人亡處境堪憐。」

父親回憶當時的情況則說,當晚阿嬤為了等阿公回來,晚上都不敢鎖門,擔心他隨時回來進不了門。

姑姑李月美也說:「魷魚糜冷了又加熱,冷了又加熱,弄了好幾回,都等不到人。」

之後聽說林茂生、施江南、陳炘等人也被帶走。那以後,幾個丈夫被帶走的女人,每天一大早就出門到處找人、求情,聽說可能在那裏,就到那裏找,也有一些人來對家屬訛詐騙錢,我們家也一樣,阿嬤的珠寶首飾因此典當賣光。

阿嬤聽說國民黨以前在大陸的作風,都會在除夕的時候把犯人放回來,她就在除夕那天把自己打扮好,等阿公回來,每年如此,依然落空。

至於我的阿祖,阿公的爸爸也很可憐,倆個兒子被帶走一去不回,他撐了一陣子,後來吐血而死,說是肺結核,其實是憂傷過度。

祖父得罪二二八基隆屠夫史宏熹

後來家人猜測,可能是因為祖父曾經針貶時政,提出改革意見,而引起當權者不悅,另外,就是兄弟倆曾經接過日本人迎詣所開「迎婦產科」與要塞司令部史宏熹夫人的醫療糾紛訴訟案,擔任「迎婦產科」的訴訟代理人,由客籍法院推事吳鴻麒審理,亦即吳伯雄的伯父,最後判「迎婦產科」勝訴,因此得罪在二二八期間,以機關槍掃射屠殺基隆民眾的史宏熹,吳鴻麒後來也在二二八期間遇難,罪狀不明。

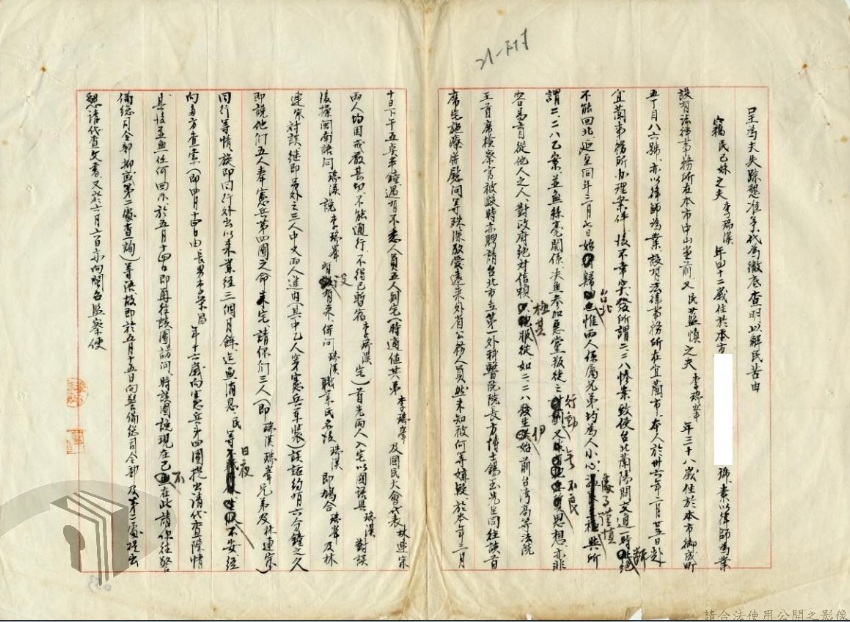

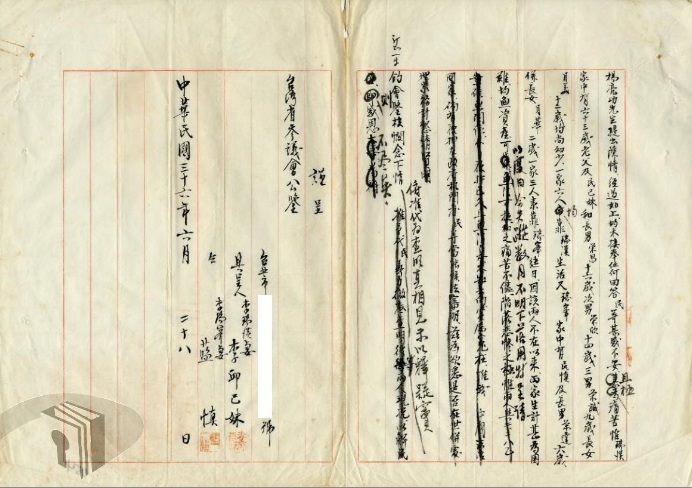

多年來,政府未曾出示過任何法定文件,亦未告知處理經過及下落,我的祖母李秋己妹以及嬸婆藍慎,以及林連宗之妻林陳鳳多次向憲兵隊第四團詢問,甚至委請台灣省參議會協助尋,皆無下落。

二二八雖是突發事件,但國民黨為了極權統治台灣,早有計畫並預謀屠殺台灣菁英,加上許多台奸扮演抓耙仔,我的阿公早就列在必殺名單。他沒有罪名,只是律師公會會長,這類的台灣菁英在二二八之後的清鄉以及白色恐怖期間,多已遇害,我的阿公只是其中之一。

之後我們家就把3月10日當作祖父李瑞漢的忌日,每年這一天,全家就會聚在一起吃魷魚糜,以紀念在二二八事件中失蹤的祖父,因為這是他被帶走之前,家裡的最後一頓晚餐。

落魄的貴婦

在那之後,家中經濟頓失,日子不比從前,我的姑姑曾說:「從那以後我們就沒有新衣服穿了,以前都我們給別人衣服,卻變成我們去揀別人的舊衣服。」

原本阿嬤是個很愛漂亮的女人家,愛塗香水,阿公走了以後,當時年幼的姑姑還很體貼的採集庭院裡的桂花,泡在水裡,製造香水讓阿嬤塗抹,回憶起這件事,姑姑說:「我相信那個時候她看到我這樣的動作,一定淚往肚子裡吞。」

至於買菜,因為早市的菜比較貴,阿嬤都是等到快下班,菜攤便宜賣的時候才去買。

後來甚至舉債度日,不過阿嬤賣掉很多東西,就是不願賣掉民權西路老家,她擔心賣掉之後,萬一阿公回來找不到家人,所以一直等到都更才被徵收蓋起大樓,阿嬤還在大樓內設立一個「李瑞漢律師故居」的紀念館,她活到100歲,生前一再交待要找到阿公的下落。

阿嬤生前都用彈琴及詩歌度過孤獨,我感覺某部分她充滿恐懼,但她又不能跟人講,因為她必須做個很堅強的媽媽,讓我的爸爸、叔叔、姑姑看到她堅強的一面,才能比較正常的,沒有壓力的長大。

在阿嬤過世之後,我翻閱她的日記,裡頭常寫:「我的心情很難受,不知道可以向誰說,只能寄託於上帝,請上帝聽我訴苦。」之類的內容,看了實在難過。

我們家有賴於內心堅強的阿嬤,後輩的成長過程才比較健康。我的嬸婆藍慎一樣同遭喪偶之苦,她就比較脆弱,全家遭受更大的磨難,後來她的女兒十幾歲就過世,兒子本來念建中,但內心有很多的不平,以至於到處跟人發生爭吵而被退學,多年後移民美國,晚年嬸婆住在老人院裡,當媒體採訪她時,談了很久,都說過去的事情太痛苦,全都忘記了。

父親遭受職場霸凌

雖然有阿嬤的保護,但我的父親親眼目睹自己的父親被帶走,還是受到很大的創傷,在尚未解嚴的白色恐怖年代,他和阿嬤一樣不敢對子女講家庭故事,怕被視為共產黨或台獨人士而遭不測。

後來父親從日本早稻田大學留學歸國,在銀行工作只能升等到副理,就是因為他背負著二二八受難家屬的標籤。這在解嚴前是很普遍的職場霸凌,所以父親最終選擇離開台灣,到國外工作,接替他的是其後高升到央行總裁的彭淮南。

父親常說:「如果沒有二二八事件,我現在在台灣也是somebody。」

解嚴後,他多次在參與二二八紀念活動中,呼籲二二八受難家屬要站起來,不要再被國民黨欺負,也不要忘記228大屠殺的元兇是蔣介石與陳儀。

一定要知道歷史真相

2007年,諾貝爾和平獎得主,南非大主教戴斯蒙·屠圖(Desmond Mpilo Tutu)來台訪問,當時我的父親是二二八基金會的董事,通曉英、日語,被安排和屠圖對談,我父親問屠圖:「為何南非的政權由白人移轉到黑人的過程,能夠和平的轉移?」

屠圖回說:「一定要知道歷史真相。」

我父親又問他:「你認為台灣的二二八可以解決嗎?」由於圖屠了解台灣曾被國民黨控制,經歷戒嚴威權統治幾十年,所以他看著我的父親說:「目前你們台灣的二二八問題沒辦法獲得解決。」

我父親一聽,很傷心,續問為何? 屠圖回答:「因為國民黨沒有認錯,這件事情就無法解決。」

屠圖的說法,正是我們家人共同的想法,阿公失蹤已經73年了,但至今沒有真相,我們需要轉型正義與真實的歷史呈現,不能讓國民黨繼續欺騙國人,他們來到台灣抓人、殺人,所做的錯事不能就此了結

我到現在還想問國民黨,你們把我的阿公抓到那裡去了?把其他許多家庭的長輩抓到哪裡去了?

十年前我剛從美國回來時,我們這些二二八事件受難者家屬集體控告國民黨應該為這個事件負責並賠償,但即使馬英九在總統任內好幾次公開道歉,諷刺的是,我們竟然敗訴。所以在馬英九總統任內,我們都不去二二八早上那一場中樞紀念儀式,只參加下午那場由台灣人發動的二二八紀念會,我也要求我的父親不能跟馬英九握手。

一直到蔡英文總統就職,我們才去參加二二八早上的中樞紀念儀式。

2017年我到基隆參加當地的二二八追悼會,有一位政府官員甚至還說:「他每天經過基隆火車站看到蔣介石的銅像,不覺得有什麼奇怪。」

後續發言的顧立雄律師說:「只有二二八受難家屬才有資格選擇原諒或不原諒。」

顧律師這句話真的講到我們二二八受難家屬的心聲,只有我們家屬才有資格談原諒,其他的人不能代替我們回答。

魷魚糜成為二二八紀念粥品

有一回,前台獨聯盟主席黃昭堂在閒聊中得知,我們家為了記念在二二八事件中遇害的阿公,年年都會吃魷魚糜,他就提議將魷魚糜推廣成為228的記念粥品,因爲他認為雖然這是我們家的魷魚糜,其實也代表所有二二八受難者沒吃完的最後一餐,屬於全台灣的紀念食品。

從那以後,每年台灣國家聯盟在舉辦二二八記念活動之後,就會供應熱騰騰的魷魚糜給所有參與民眾食用,父親認為我們李家不能用公家的錢來煮魷魚靡,所以每年都捐10萬給台灣國家聯盟及北社,來幫忙煮魷魚糜供應大眾。

我問過父親,魷魚糜要吃到什麼時候,他要抗爭到什麼時候?他都回說:「等到台灣可以選擇真理、真相、正義的時候,我才會放手。」那就要做好三件事:

一是真相水落石出:目前二二八事件還是只有被害者,沒有加害者,只有被殺的人,沒有殺人的人,實在講不過去,到處還看得到蔣介石的雕像,正義怎能落實!一定要解構這個共犯結構,才有正義。這和台灣的司法改革有關,必須同步進行,不然二二八、白色恐怖不會解決。

二是加害者要公開:有人說,蔣介石都死了,你要他怎樣?我說,要把他的歷史定位,在官方及教科書上寫清楚,還有彭孟緝、柯遠芬、陳儀、白崇熙等人的歷史定位都要交待的清清楚楚。

第三,有真相才能和解。

有一回我陪父親參加活動,他對阿公呼喊:「爸爸! 你在天國要保護台灣,保佑台灣,不要再發生二二八,爸爸! 你在天國請認真給我們幫忙,我們也會認真,台灣應該是一個獨立的國家。」

(文章轉載自:上報 2020/2/27 網站文章)