台大教授「被理髮」記——李永熾教授與王文興教授的故事

許妝莊

在台灣90年代自由民主化之後出生的年輕朋友,可能難以想像戒嚴時期各種形式的「禁禁禁」生活,這篇文章希望透過兩位台大教授的「被理髮」故事,讓青年讀者多少了解戒嚴時期日常生活的不自由。當時,還有「違警罰法」(1991年6月29日廢止),此部法律充斥著各種不確定的法律概念,或是空白授權條款,當警察主觀認定是違警行為,就可以排除法院介入審理,而直接讓人民「被理髮」,甚至罰錢。警察理髮的依據為該法第66條第1款:「奇裝異服,有礙風化者」。(吳俊瑩,2015,頁162。)

值得注意的是,本文兩位教授「被理髮」的時間點都在1972年,此前不久,1971年10月25日中華民國剛剛退出聯合國,1972年2月21日又有尼克森訪問中國,同年9月29日再與日本斷交,即是KMT/ROC黨國獨裁政府正在經歷對外的一連串挫敗,統治正當性面臨危機;同時,蔣經國於1972年擔任行政院長,父子權力接班態勢明顯。在此時點警察嚴格取締「髮禁」等人民日常生活行為之控制,似是黨國正在強化對內的社會監控,以鞏固政權。

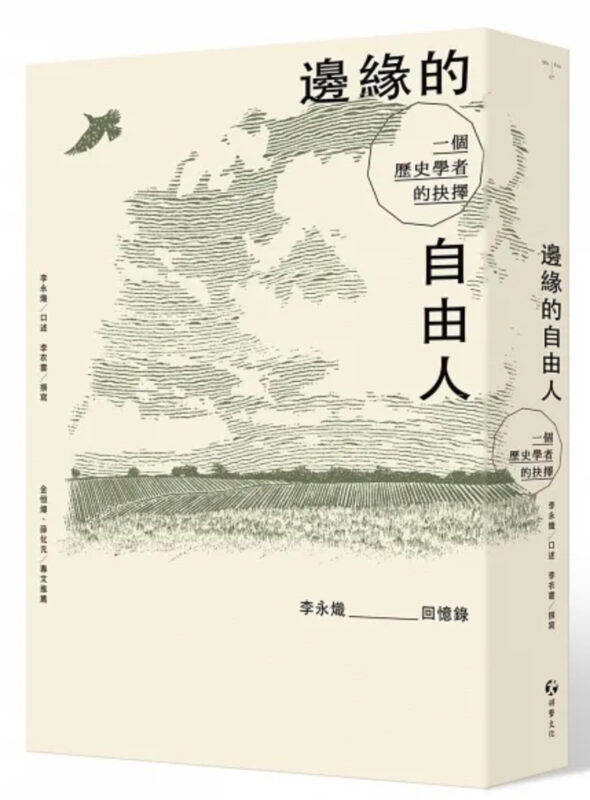

根據李永熾口述,李衣雲撰寫之《邊緣的自由人:一個歷史學者的抉擇》一書(266-270頁)李永熾教授「被剪髮」情況如下。1972年,在台大歷史系任教的李永熾教授也同時在輔仁大學歷史系兼課,教授「日本近代史」,他都搭乘輔大校車返回台北。校車抵達台北時,固定會停在當時重慶南路和忠孝西路口的「台灣書店」。李教授的妻子台大中文系方瑜教授也會帶著女兒衣雲到書店等待李教授,全家再一起到附近用餐、逛書店,這是李教授家固定的家庭活動。

有一天,方瑜教授母女照常在書店等待李教授,但是李教授才剛剛下車,兩位便衣警察就過來把李教授架住,還沒等他反應過來,一位警察的手就直接插進李教授的頭髮。李教授質問:「幹什麼!?」警察回答:「你頭髮太長,頭髮不可以超出指尖。」李教授一方面覺得荒謬,一方面卻也鬆了一口氣,因為他原來以為是因為在教課時批評國民黨,所以要被抓進監牢。

李教授被抓之後,兩個便衣警察就把他帶去對街的警察局,即是在重慶南路口消防局二樓。有人直接拿起剪刀亂剪他的頭髮,李教授氣得發抖。後來,李教授得知王文興教授在台南也曾被抓去理頭髮,而王文興教授一氣之下,就理了光頭。

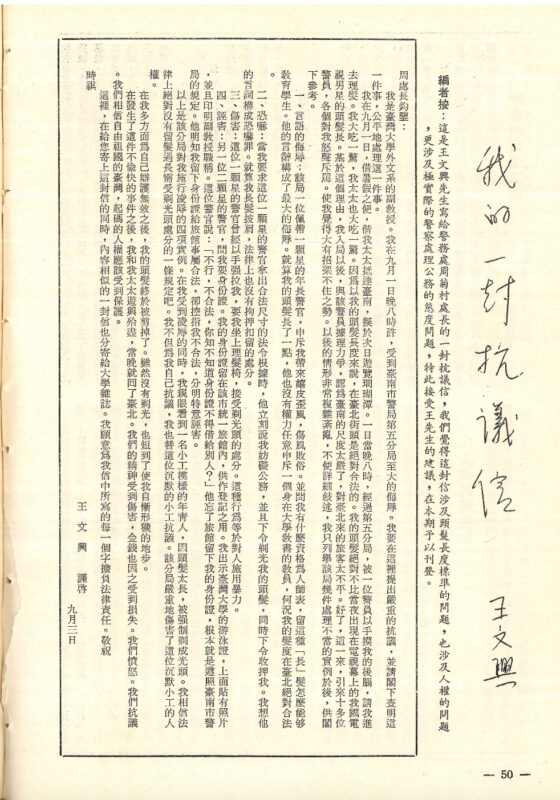

王文興教授在台南的遭遇是如何呢?透過王教授在1972年9月3日刊登在《大學雜誌》的文章:〈我的一封抗議信〉,可以得知王教授當時正與妻子在台南旅遊,卻被拉進台南市警察局「被剪髮」,王教授與妻子因此遊興殆盡,也在精神上受到極大的傷害。王教授因此寫信給當時的台灣省警務處周菊村處長,表達嚴重抗議,同時也將此信刊登於《大學雜誌》。茲將王教授的抗議信打字刊出,並且將投書的頁面掃描附於下方,敬請讀者參考。

〈我的一封抗議信〉 王文興

編者按:這是王文興先生寫給警務處周菊村處長的一封抗議信,我們覺得這封信涉及頭髮長度標準的問題,也涉及人權的問題,更涉及極實際的警察處理公務的態度問題,特此接受王先生的建議,在本期予以刊登。

周處長鈞鑒:

我是臺灣大學外文系的副教授。我在九月一日晚八時許,受到臺南市警局第五分局至大的侮辱。我要在這裡提出嚴重的抗議,並請閣下查明這一件事,公平地處理這一件事。

我在九月一日,借暑假之便,偕我太太抵達臺南,擬於次日遊覽珊瑚潭。一日當晚八時,經過第五分局,被一位警員以手摸我的腦後,請我進去理髮。我大吃一驚,我太太也大吃一驚。因為以我的頭髮長度來說,在臺北街頭是絕對合法的。我的頭髮絕對不比當夜出現在電視幕上的我國電視男星的頭髮長。基於這個理由,我入局以後,與該警員據理力爭,認為臺南的尺度太嚴了,對臺北來的旅客太不平。好了,這一來,引來十多位警員,各個對我怒聲斥罵。使我覺得大有招架不住之勢。以後的情形非常複雜紊亂,不便詳細敘述,我只是列舉該局幾件處理不當的實例於後,供閣下參考。

一、言語的侮辱:該局一位配帶一顆星的年長警官,申斥我帶來嬉皮歪風,傷風敗俗。並問我有什麼資格為人師表,留這種「長」髮怎麼能够教育學生。他的言辭構成了最大的侮辱。就算我的頭髮長了一點,他也沒有權力任意申斥一個身在大學教書的教員,何況我的髮度在臺北絕對合法。

二、恐嚇:當我要求這位一顆星的警官拿出合法尺寸的法令根據時,他立刻說我妨礙公務,並且下令剃光我的頭髮,同時下令收押我。我想他的言詞構成恐嚇罪。就算我長髮披肩,法律上也沒有拘押扣留的處分。

三、傷害:這位一顆星的警官曾經以手強拉我,要我坐上理髮椅,接受剃光頭的處分。這種行為等於對人施用暴力

四、誣害:另一位二顆星的警官,問我要身份證。我的身份證留在該市統一旅館內,供作登記之用。我出示臺灣大學的游泳證,上面貼有照片,並且印明副教授職稱。這位警官說:「不行,不合法,你知不知道身分證不得借給別人?」他忘了旅館留下我的身份證,根本就是遵照臺南市警局的規定。他明知我留下身份證給旅館事屬合法,卻控指我不合法,分明特意誣害。

以上是該分局對我施行凌辱的四項實例。在我受到凌辱的同時,我親眼看到一名小工模樣的年青人,因為頭髮太長,被強制剃成光頭。我相信法律上絕對沒有留髮過長需受剃光頭處分的一條規定吧。我不但為我自己抗議,我也替這位沉默的小工抗議。該分局嚴重地傷害了這位沉默小工的人權。

在我多方面為自己辯護無效之後,我的頭髮終於被剪掉了。雖然沒有剃光,也短到了使我自我自慚形穢的地步。

在發生了這件不愉快的事件之後,我和我太太遊興殆盡,當晚就囘了臺北。我們的精神受到傷害,金錢也因之受到損失。我們憤怒。我們抗議。我們相信自由祖國的臺灣,起碼的人權應該受到保護。

這裡,在給您寄上這封信的同時,內容相似的一封信也分寄給大學雜誌。我願意為我信中所寫的每一個字擔負法律責任。敬祝

時祺

王 文 興 謹啟

九月三日

從上述李永熾教授與王文興教授「被剪髮」的過程,相信讀者可以感受到這除了是身體上的管控,也是口語與精神上的羞辱。由於「違警罰法」授予警察極大的權力,是可以讓警察修理老百姓的,因此即便王文興教授在投書中提到警察給予其侮辱、恐嚇、傷害、誣害,這些都可以被解釋成只是警察在執行違警罰法,而且人民對於警察的裁決是不能向法院聲請裁判的,這是「違警罰法」在戰後普遍遭受質疑,甚至宣告違憲的主要癥結。戰後的台灣「違警罰法」源自於中華民國時代的中國,關於其立法脈絡、受批判的相關內容,可以進一步參閱吳俊瑩的專文:〈戰後台灣關於「違警罰法」的批判內容與脈絡考察〉。

1972年,台灣處於戒嚴時期,遇到外交困境和挫敗。此時黨國獨裁政府透過警察執行「違警罰法」,對於包含台大教授在內的人民嚴格管控「髮禁」,並在執法過程中直接讓人民「被理髮」,羞辱人民的尊嚴、侵犯人民的自由。或許美其名是要取締「奇裝異服,有礙風化者」,以端正風俗,但是放在時代脈絡下考察,或許其實是黨國要鞏固政權,因此在人民的日常生活中,持續施行如此粗暴而不文明的管控手段。

現在的年輕人應該很難想像:你,或是你的教授,會被警察抓到警察局強制理髮吧?甚至給你理成光頭。或許了解台灣自由民主化之前的歷史,我們才會珍視當前擁有的自由民主,並進一步探討:那是獨裁者賞賜給人民的,還是黨外前輩幾個世代長期犧牲奮鬥為我們爭取來的?

主要參考資料:

- 李永熾/口述 李衣雲/撰寫《邊緣的自由人:一個歷史學者的抉擇》台北市:游擊文化,2019。

- 王文興,〈我的一封抗議信〉,收錄於《大學雜誌》1972年57期,頁50。

- 周婉窈,《轉型正義之路:島嶼的過去與未來 二〇二二年增訂版》台北市:玉山社,2022。

- 吳俊瑩,〈戰後台灣關於「違警罰法」的批判內容與脈絡考察〉,收錄於《台灣文獻》66卷第3期(2015年9月),頁151-189。

- 林果顯,《「中華文化復興運動推行委員會」之研究(1966-1975)——統治正當性的建立與轉變》台北縣:稻香,2005。