台灣知識人的宗教與普世關懷(上篇:黃彰輝)

蔡榮芳

一、導論

本文是一場講座講稿的增修,分成幾個部分請《台灣放送》分期刊登。2023年7月16日,玉山社、前衛出版社與濟南教會,聯合主辦講座《台灣知識人的宗教與普世關懷:從黃彰輝與林攀龍談起》,在臺北濟南教會舉行。楊佩穎小姐主持節目。首先請玉山社魏淑貞總編輯與前衛出版社林文欽社長,相續致詞。然後本人演講。之後,請黃春生牧師與周婉窈教授分別發表評論。

這場講座乃是本人兩本新書的發表會:《從宗教到政治:黃彰輝牧師普世神學的實踐 》(玉山社,2020年出版;2021年巫永福文化評論獎);以及《 知識人的想望與行徑:台灣菁英林攀龍對上黨國嫡裔曾約農 》(前衛出版社,2023年)。非常感謝講座當天許多女士與先生踴躍蒞臨參與。

今日大多數年輕的台灣人,不會説台灣本土母語 (包括福佬、客家、與原住民各族群的語言),只會説外來的北京話當做「國語」;只知道中國歷史,不知道台灣也有歷史。他/她們對母語文化很生疏,對台灣鄉土重要歷史人物與事務不熟悉。

然而,本土語言文化與歷史對個人身份認同與國家觀念,至關重要。

台灣複雜的殖民統治歷史以及政治處境的變化,令台灣人的身份,屢次被扭曲變更。

1970年黃彰輝在普林斯敦神學院演講,以《新約 路加福音》裏的一個故事,來比喻自己多種身份認同的苦悶:

耶穌到了格拉森,遇到一個被鬼附身的人。耶穌問他說:「你名字叫什麽?」他回答説: 「我名字叫群」(“My name is Legion.”)。這是因爲一群鬼附著在他身上,讓他自我的身份消失殆盡。後來耶穌把鬼群驅離,治好他的病,讓他得以脫離非人的桎梏,恢復成具有尊嚴的人,明白自己的身份、自己珍惜的價值。

1895年日清戰爭結束後,被日本殖民政權的鬼附身的台灣人,認爲自己是 「日本人」。到了1945年二次大戰結束後,被中國國民黨殖民政權的鬼附身的台灣人,則認爲自己是 「中國人」。

對此,黃彰輝深不以爲然,他强調:必須從本土母語文化及歷史教育著手,加上 「台灣人民自決運動」政治抗爭,來驅離外來殖民政權的鬼,讓台灣人恢復成具有尊嚴的自由人,明白自己的身份、自己珍惜的價值。

那麽,誰是黃彰輝?

你隨時跑到台北街上問路人,一百人當中,我猜想只有一、兩個人知道他是誰。

黃彰輝是台灣出身、聞名世界、傑出的神學家與教育家,在上世紀1950年代到1980年代,對台灣社會以及普世基督教會,做出重要的貢獻。他的一生,橫跨兩個外來的殖民統治時代,見證日本人以及中國人統治下台灣重大的歷史變遷與延續。

拙著《從宗教到政治:黃彰輝牧師普世神學的實踐》(全書438頁),探討三個面向:第一,黃彰輝的宗教與政治思想如何形成?這可從他的家庭背景、成長過程、接受教育、留學東京與劍橋,以及生活經驗中,加以探討。第二、黃彰輝如何以行動實踐他的思想與理念。他從事宗教、教育、政治活動,重建、强化台南神學院,提倡本土母語文化,參與創立東海大學,領導「台灣人民自決運動」,主持普世教會協會教育基金會,在世界各地推動神學教育。第三,緬懷黃彰輝對台灣宗教、教育與政治方面,以及對世界基督教神學教育方面的貢獻。

李登輝前總統,在〈懷念自決大師黃彰輝博士〉一文,稱贊他「要求我們去做一個友愛、有道德使命,並愛護真理的人」。 張瑞雄牧師尊稱黃彰輝是「台灣人的先覺」;台灣「人權運動的先鋒」。許多本土人士敬仰他。宋泉盛博士尊稱他是「台灣人民自決運動的導師」。而筆者則强調:黃彰輝是 「自由人文主義的世界公民」,也是「台灣母語文化的捍衛者」。

這裏刊登在《台灣放送》這篇論文,篇幅有限,只能簡單介紹黃彰輝的生平經歷,特別是他如何維護台灣母語文化,以及如何實踐他的「政治神學」理念。

擔任神職的牧師,熱衷政治運動,這個現象值得重視。

美國的Reinhold Niebuhr (1892-1971),德國的Dietrich Bonhoeffer(1906-1945),南非的Desmond Tutu(1931-2021),以及台灣的黃彰輝(1914-1988),都是熱衷政治運動的神學家。如何解釋這個現象?

到底宗教與政治有何關聯?歷史上主要基督教神學家如何看待神聖(Holy) 與世俗 (Secular) 之關係?政治活動,有何基督教教義的依據?這篇論文將於第四節稍加探討分析。

在第二小節,我們先簡單介紹黃彰輝的生平與經歷。

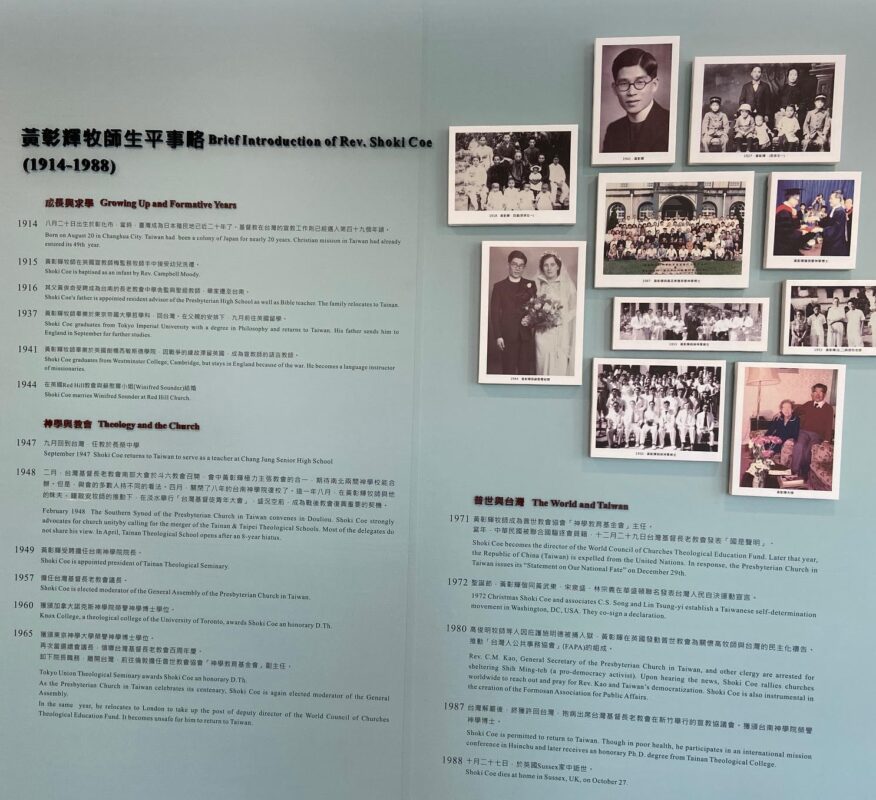

二、黃彰輝(1914-1988)生平經歷簡介

日治時代,大正二年(1914年),黃彰輝出生於彰化 基督長老教會二代牧師家庭(後來他成爲第三代牧師)。雖然單一神教的基督教,跟大多數台灣民衆拜祖宗、信奉多神教,大不相同,但是黃家仍然是一個淳樸的台灣人傳統家庭。親戚、朋友、鄰居之間,講究輩分與人情義理,即使對陌生的年長者,也得尊稱 「阿伯」、「阿叔」 和 「阿姨」。黃彰輝晚年撰寫回憶錄,有許多有趣的描述,譬如他回顧:「黃信期長老的五個女兒都很隨和,當中兩個跟我大約同齡,不過我必須尊稱她們 ‘阿姨’,因爲她們的父親跟我的阿公同輩分。」

黃彰輝回憶孩童時代:就讀臺南師範學校附屬公學校。父親黃俟命牧師是漢文老師、而且是個好老師,從小在家教兒子漢文,父子每天享樂教習漢文,令彰輝奠定堅實的漢文基礎。

1927年(昭和2年),彰輝考入長老教會中學(今長榮中學 )。在校期間,因成績優異,得於1930年前往日本,插班進入東京青山學院附屬中學校。當時他看到 「内地」 的一般日本人、特別是鄉下的日本人,是那麽親切有禮貌,但是來到台灣的日本人則是蠻橫傲慢,令他深感殖民主義扭曲人性、違背人道。

1931年彰輝通過非常嚴格的入學考試,進入「台北高等學校」。在校的三年,他很用功,選修德語,也精讀John Stuart Mill的英文名著On Liberty。臺南高等商業學校林茂生教授(東京帝國大學畢業、美國哥倫比亞大學博士),是彰輝中學時代與高等學校時代最景仰的先輩偶像,他時常登門拜訪向林教授請益。

1934年彰輝順利考入日本最高學府東京帝國大學,攻讀哲學。入學前,曾拜訪林茂生博士,受其鼓勵。在校三年間,彰輝研讀東西洋哲學、政治與宗教諸多先賢的著作,深受其影響,特別是St. Augustine, Blaise Pascal, Kierkegaard, David Hume, John Stuart Mill, Rousseau, Nietzsche,波多野精一、三木 清、矢内原忠雄、賀川豊彦等等。1935年12月東京帝大基督教青年會《會報》登載彰輝的一篇論文〈不安的倫理性〉引述St. Augustine, Blaise Pascal與 Martin Heidegger 的論説。彰輝東京帝大的畢業論文則是論述奧古斯丁的神學。(拙書《從宗教到政治》第三章,pp. 88-126,詳細論述上列多位東西洋學者的思想,以及他們對彰輝的影響。)

1937年九月,彰輝前往英國留學,先在Overdale College, Birmingham一年,進修英語、希伯來文(Hebrew,舊約聖經的原文),以及新約希臘文(New Testament Greek)。然後於1938年,進入劍橋西敏斯德神學院(Westminster College, Cambridge)。這是英國長老教會培養牧職人員的神學院。在校學生大多是大學畢業後,前來進修神學的研究生。

Boris Anderson(安慕理)從牛津大學畢業後,也來劍橋,成爲彰輝的同學。Boris回憶說:時常看到彰輝手不釋卷在讀書;彰輝人緣好,結識多位終生的朋友。「打乒乓球,沒人贏過他;談論哲學,很少人是他的對手;他廣泛地閲讀,特別是,他對齊克果 (Soren Kierkegaard)、布魯納(Emil Brunner)與巴特(Karl Barth)等人之學説,有深入的瞭解。」

1941年,彰輝從劍橋西敏斯德神學院畢業,當時二次世界大戰期間,歐亞交通斷絕,於是滯留英國。1943年倫敦大學(University of London)亞非學院聘請他當特別講師,教授日本語言文化。彰輝非常敬業,利用亞非學院豐富的藏書,認真教書,包括講授夏目漱石(Natsume Soseki)、芥川龍之介(Akutagawa Ryunosuke)、菊池寛(Kikuchi Kan)等作家的作品 。

根據一位敬仰黃彰輝的台大教授說:黃彰輝在倫敦大學教過的學生,有一位後來成爲著名的日本文化學者──Ronald Dore教授。Dore 曾經應邀來台大客座,某日他跟同事餐敘中,提到黃彰輝(Shoki Coe)是他倫敦大學時的老師,Dore 非常驚訝當場有幾位台大人文學科教授,竟然不知道這一位著名的學者神學教育家黃彰輝!長期間KMT/ROC 黨國體制教育的結果,連台大幾位文科教授都不知道台灣歷史名人。

話説回到青年時代的黃彰輝。他在倫敦大學教書期間,順利追求女友,贏得一位英國姑娘的芳心,兩人結婚生育子女。

二次大戰前後黃彰輝居留英國十年,戰後歐亞交通恢復緩慢,他一直等到1947年才買到船票,乘坐載運士兵的運輸船、抵達香港,然後轉乘另一船隻,終於囘到台灣。他的英籍夫人以及混血兒小孩,到處吸引人們好奇的眼光。因爲當時東方人與白種女人結婚,非常稀罕。

1947年就是二二八事變,1949年台灣戒嚴進入 「白色恐怖」 時代。黃彰輝起初在長榮中學教英語和聖經。當時他的學生蘇進安(後來成爲長榮中學校長)回憶道:黃牧師 「教學生認識聖經的教訓,並向學生傳播民主意識的思想。……[也教]不即不離的人生哲學思想。……」

當年黃牧師的另一學生盧主義,後來在1950年代留學美國,開始從事台獨活動,結合幾位優秀的台灣留學生,包括陳以德、楊東傑、林榮勳與林錫湖,於1956年元旦成立「Formosans’ Free Formosa(三 F)」組織,宣揚「台灣是台灣人的台灣」。他們招募其他台灣留學生加入,包括盧建和與楊基焜(台灣名人楊肇嘉之子)等人。

1960年代我在美國馬里蘭州台灣同鄉聚會中,幸會陳以德與楊基焜兩位先輩同學,覺得兩位都很平實、「古意」、溫文、優秀,令人敬佩 。後來,1990年代在一次亞洲學會年會中,陳以德教授和我在同一個panel(節目),宣讀各自研究的文章;節目評論者是一位維吉尼亞大學政治學教授,他說我們兩人對現代台灣情勢的論述,基本上不謀而合。

話説再回到國民黨政府 「白色恐怖」時代的台灣。1949 年台南神學院院長滿雄才牧師(Rev. W. E. Montgomery)因病請辭 ,推薦黃彰輝接任,經過長老教會的同意,黃彰輝牧師成爲第一位台灣人擔任神學院院長 。他主持台南神學院共計十六年(1949-1965)期間,大興土木修建校舍、改革教學課程,强化南神,使之成爲東南亞地區最優秀的基督教神學院。

黃彰輝院長戴眼鏡,抽烟斗(pipe),一副學者和英國紳士模樣;他能言善道,談論哲學、神學與政治,口若懸河,儼然一流的神學教育家。

1952年初,美國 「在華基督教大學聯合董事會」(聯董會)請托Dr. Charles T. Leber 來台南神學院拜會黃彰輝院長,商討為台灣人創立一所崇尚自由人文主義 (liberal humanism)的基督教大學。黃彰輝院長喜出望外,熱切表示歡迎,但他同時坦誠說出内心憂慮,深怕大學將被來自中國的專制國民黨統治者掌控。兩人商討結果決定:由聯董會與台灣基督長老教會當作大學的 Co-founders (共同創立者)。1955年東海大學終於創立,黃彰輝擔任大學董事共計十年(1955-1965)。

在軍事戒嚴白色恐怖時代,創設崇尚自由人文主義 的大學,談何容易?雖然初期的東海大學享有稍許教學自由(相較於其他院校),但是黃彰輝的憂慮 不幸而言中,中國國民黨統治者在大學擁有强大的影響力。

1965年,黃彰輝卸任台南神院長職位,應邀前往英國倫敦,擔任普世基督教會協會 (World Council of Churches, WCC)的神學教育基金會主任。(當時,副主任是後來榮獲諾貝爾和平獎的南非主教Bishop Tutu)。有四位副主任協助他,分配資源到世界各地,培養基督教神學教育人才。

一直到1979年,黃彰輝牧師主持WCC神學教育基金會共計十四年,每年奔跑亞洲及世界各地;在推動神學教育的同時,他利用機會到處宣傳、在外來的中國國民黨殖民統治下台灣人民的困境。

這是黃彰輝牧師獨特的工作模式──從事宗教活動、神學教育之同時,他乘機進行政治運動。

早在台南神學院長任内,黃彰輝曾於1953年出席瑞士日内瓦WCC委員會國際宗教會議上,最早説出 「一個中國, 一個台灣,和平共存」這句名言,為台灣人民自決權發聲。十一年後的1964年,他的後輩友人及同志彭明敏教授,發表 「台灣人民自救宣言」。

在黃彰輝院長主持下,台南神學院拒絕接受國民黨政府以「國語」教學的規定,堅持以台灣母語教學,維護本土母語文化。

之後,1970年代黃彰輝牧師在海外發起「台灣人民自決運動」,宣稱台灣的命運只有台灣人能決定,反對中國國民黨蔣介石獨裁政權。

下一節,我們先來討論黃彰輝牧師如何捍衛台灣本土母語文化。

三、黃彰輝捍衛本土母語文化

青年時代黃彰輝一件事,令他終生難忘,對他影響重大。

「嘸甘願」事件

昭和12年(1937年)東京帝國大學畢業後,彰輝乘坐輪船要回台灣。他在甲板上漫步,突然意外遇見剛從日本「修業旅行」囘台途中的弟弟黃明輝。臺中一中的「修業旅行」由日本教官帶隊。兩兄弟已分離三、四年,久違的兄弟突然相逢,非常高興,就很自然地用台灣母語大聲交談起來,但是被日本教官聽到。外來殖民政權嚴禁台灣學生講母語。弟弟被教官叫去懲罰。

彰輝快步回到自己船房、穿上日式「盛裝」、戴上大學「角帽」,準備去跟教官較量理論。但是,當他進入教官船房、不忍看到弟弟被罰跪且驚恐萬狀,彰輝瞬間改變想法,向教官行日式叩頭下跪禮、道歉說,「都是我的錯,兄弟久違,突然相逢,才不意脫口說母語」。

台灣人講台灣話就被懲罰,還必需認錯道歉,多麽丟臉!失去了做人的尊嚴!事後,彰輝越想越氣。這一「嘸甘願」事件,令他畢生難忘,影響他後來成爲牧師與教育家之後,堅持用母語傳道、用母語教學。他强調母語文化對個人尊嚴與自我認同的重要性──每個人都有自由的基本人權、用母語説話, 做有尊嚴的人!做有尊嚴的台灣人!

1945年8月美國轟炸機在長崎與廣島投下兩顆原子彈,結束二次世界大戰,也結束了日本在台統治。台灣民衆歡欣鼓舞,慶祝台灣 「光復」, 回到「祖國」懷抱。哪裏知道來自中國的國民黨殖民政權,比日本統治者更殘暴。1947年二二八事變、大屠殺、軍事戒嚴持續三十八年(1949-1987)、白色恐怖,打壓台灣本土母語文化更嚴厲。

白色恐怖時代,畢業典禮,用台灣母語朗誦祝詞(Benediction)

我只見過一次黃彰輝牧師,而且是遠遠地見過,但印象深刻。那是六十四年前,1959年6月22日東海大學第一届畢業典禮的會場。黃彰輝牧師是東海大學創校董事會的董事(當了十年的董事,1955-1965年)。畢業典禮當日,在主席臺上,彰輝牧師坐在聯合董事會秘書長Dr. William Fenn的旁邊。我們畢業生坐在臺下,我遠遠看到彰輝牧師。

畢業典禮,吳德耀校長主持,中外貴賓,都用「中國的國語」和英語致詞,只有黃彰輝牧師最後用台灣話母語,大聲朗誦祝福(benediction),雖然祝詞簡短,意義重大。

那是國民黨政府「黨國教育」,獨尊北京話做「國語」、打壓台灣人母語文化的時代。漫長的軍事戒嚴、白色恐怖時代,政府、學校和媒體,每日對人民洗腦,政治宣傳,製造氣氛,令人認爲講台灣母語、唱鄉土歌曲,就是「台巴子」、「低俗下流」,唯有講中國捲舌頭的北京話當 「國語」, 才是 「高雅」。

台南神學院院長黃彰輝,獨立自由辦校,提倡台灣母語

戰前,日本殖民統治者來台灣,推行日語當做 「國語」,打壓台灣人的母語,林茂生博士深不以爲然。他的女兒林詠梅(東海大學第一届同學)回憶說,小時候爸爸禁止兒女在家裏講日本 「國語」,一定要講母語台灣話。林茂生博士是黃彰輝學生時代敬仰的偶像。

戰後,中國國民黨來台灣再殖民,推行中國話做 「國語」,打壓台灣人的母語。台南神學院黃彰輝院長堅持用台灣母語教學,而不是國民政府教育部規定的「國語 」教學。結果,神學院不能獲得教育部的認可 「立案」,神學院學生不能像其他大學生那樣暫緩軍事服務。

黃彰輝院長寧可不要國民政府的認可,因爲他不能接受 「立案」的四條件:一、用 「國語」教學;二、受國民黨政治干預,設置軍事教官、軍訓課、政治周會、每日升國旗;三、設置特務 「安全室」監視師生; 四、干預學生的招收,要求廢棄教會的小會推薦,編入黨政舉辦的 「聯合招生」。

總之,黃彰輝院長堅持獨立自由辦校。他提倡台灣母語(福佬話),維持台南神學院以台語與英語教學的傳統。南神至今儼然是台灣本土母語文化的堡壘。這在母語快速流失的台灣,是非常可貴的貢獻。

爲什麽母語那麽重要?

外來的殖民統治者,最忌諱被統治的台灣人民有自己的語言,來獨立思考、判斷是非。所以,來自日本與中國的殖民統治者,相續打壓台灣人的母語。

人用語言來思考,來表達思想和感情。每一種語言,都有它獨特的文法、音韻、和智慧;都有它獨特的用語,含有獨特細膩的情感、思維、價值、和世界觀,不是其他語言所能取代。翻譯成其他語言,不可能完全精準。許多細膩的情感只能用音韻(Cadence)來意會,不能用文字來傳達。這就是每一種語言之所以獨特奧妙之所在。 譬如,台灣本土的福佬話 「布袋戲」或是「歌仔戲」,假使用中國的 「國語」來演戲,那麽就變了調,完全失去本土的情調! 不懂母語的少年人,就無法分享爸爸媽媽、阿公阿媽的心思、感覺、和樂趣。這是世代之間,感情疏離隔閡,以及文化傳承斷裂的一例。

目前,世界上僅存的六千種語言,是人類共同的寶貴的文化遺產,必須珍惜保護。語言不僅是人與人之間的溝通工具,而且含有思想和感情,而思想和感情,來自同一族群共同的生活經驗。每一族群以其母語來傳承其歷史文化。母語的消失,即是該族群歷史文化記憶之消逝,失去記憶的族群,就失去了靈魂,該族群就名存實亡。

黃彰輝牧師認為,母語文化對每一個人「自我認同」(self-identity)非常重要:「一個人的母語,是他所以生存的、不可或缺的一部分」,使用母語是每一個人不可被剝奪的基本人權。彰輝牧師說:「失去母語的人,就失去自尊」。台灣人不會説台灣的母語 ,即是忘掉了自己生命和身份的根源。

黃牧師晚年寫回憶錄,還念念不忘東京帝大學生時代,常常去東京台灣人的教會做禮拜,他説:「用自己的母語禱告、上帝比較會細心聆聽!」因爲用母語比較會更清楚地表達自己的心意。

維護母語文化的精神,有待新世代台灣人來傳承

上世紀林茂生博士與黃彰輝牧師維護台灣母語文化的精神,有待新世代的台灣人來傳承。

為了鼓勵新世代台灣人宣揚台灣主體性,推行台灣文化的公共倡議,以鞏固台灣的民主自由,莊萬壽教授捐出退休金臺幣一百萬元給台灣教授協會,成立「新世代台灣精神獎」,每年選出得獎者,表彰對台灣主體性有貢獻的新世代青年,以傳承台灣精神。

第三届「新世代台灣精神獎」頒獎典禮,2023年8月26日在台北市濟南教會舉行。莊萬壽教授出席發表台灣精神論述,鄭欽仁教授演講〈台灣國民主義與「存在論的國家安全保障」〉。隨後,兩位得獎人黃帝穎律師與蔡安理教授,以流利的台語發表得獎感言。贏得聽衆熱烈的鼓掌喝彩。

蔡安理教授特別談到台語文化被低俗化的問題:許多人認爲,受過教育有知識的人都講 「國語」,講台語的人是不識字、低水準的鄉下人、「草地人」。

這一點,請容許我述説個人經驗:幾十年來,每次從海外回台,無論在任何場所(包括在學校和政府機關),我一概用台語跟人交談 (但是跟「外省人」,我就講中國話以示尊重對方的語言)。某日我在高雄火車站排隊買車票,排在我後面一位活潑開朗的小姐聽我用台語跟人交談,她以好奇驚訝的眼光、贊賞的語調、對我說:「阿伯,你一個人來到這裏喔!你真厲害呢! 」

被年輕小姐贊賞「我這個 鄉下人 一個人來到高雄這個大都市,真厲害!」,我一邊高興,一邊覺得有趣,所以對她說一聲:「多謝!」

我心想,多年來參訪過世界幾十個國家,這次囘來台灣到高雄,被稱贊,總是值得高興。其實,我本來就是雲林北港鄉下的 「草地人」,我是個孤單、瘦小、高齡、講台語的老人,其貌不揚,相貌 「低俗」,這樣認知,也剛好而已!不過,我認識幾個字,也會寫幾個字,並不完全是不識字、未受教育、「講台語的草地人」。

蔡安理教授的得獎感言簡短有力,包括這幾句,大意是:「你説台語不能用來教書,我就用台語教書給你看!你説台語不能表達自然科學詞語,我就用台語表達給你看!……」

蔡安理教授在師範大學用台語教天文科學。楊維哲教授曾在台灣大學用台語教數學。周婉窈教授多年來在台灣大學用台語教歷史,教出許多學生講流利的台語、並且精通台灣歷史。另外,李筱峰教授和戴寳村教授曾在電視上用台語講解台灣歷史。相信還有其他老師努力推廣本土母語文化。他/她 們是極少數用台語教學的台灣人老師和大學教授。他/她們在講堂上用台語教育學子歷史、語言、地理、天文、數學,同時努力保護台灣語言,推廣台灣文化,這就是鄭欽仁教授與莊萬壽教授所倡導 「台灣主體性史觀」、「台灣精神」的實踐。

政府官員,請反省!大學教授,請加油!

目前台灣中小學的母語課程,每周(不是每天)僅僅一節課,只是 「意思意思」 的形式主義,根本沒人重視。小朋友下課回家,還是講 「國語」、爸爸媽媽也講 「國語」,每天打開電視就看到政府大小官員都在講「國語」。中國「國語」盛行,台灣本土語言被忽視、被輕視、被賤視。

然而,在這樣的環境裏,中小學教母語的老師們默默地工作;雖然每周僅僅一節課,他/她認真熱心教書上課。他/她們就是將來台灣文藝復興的骨幹。感謝他/她們的奉獻。讓我們為他/她們大聲說 「讚!」

重點是:台灣本土語言既是台灣文化的載體,也可成爲抵抗中國政治統戰及文化入侵的路障。語言有潛移默化影響思維與人心的微妙威力。

但是,這七、八年來,總統與民進黨政府官員,甚少講母語,每天上電視,經常講中國話當「國語」。設想,假使全國官員時常講本土語言,那是推廣母語最好、最有效的辦法,因爲許多年輕人把官員權貴當作學習的模範偶像。

很可惜,「維持現狀」的總統與高層官員缺乏理念,缺乏理想、無心推行語言教育的「轉型正義」,不瞭解語言有影響思維與人心的微妙威力。她/他們經常上電視、開口閉口講中國的 「國語」,於是上行下效,加速台灣本土語言流失;促使中國國語盛行,再配合「中國史觀」教育──這樣正好替中國政治統戰及文化入侵,鋪好一條順暢的道路。

不僅母語教育,其他許多方面的「轉型正義」同樣 淪爲形式、只是選舉的政治口號。這七、八年 執政黨在立法院占有過半席次,是大好機會,由國會立法,「轉型正義」本來大有可爲,但這非常難得的機會 卻被粗率地抛棄。這是七、八年來 ,「維持現狀」的總統及府院高層最大的過錯 (歷史會記住!!)──導致今日全國上下士氣低迷,「冷吱吱」,昔日選前 「牽手護台灣」的熱情,消失無蹤。

人民是國家的主人,掌握大權的政府是人民的公僕,嚴格監督掌權者是國民的權責。

寄望民進黨新領導人,記取教訓,振作起來,傾聽民意、深切反省、重新鼓起當初貴黨創黨精神、實踐獨立建國的理念,再度激起人民的熱情,守衛國家主權,捍衛民主、自由、人權的台灣價值及普世價值。

感謝極少數用台語教學的台灣人大學教授和老師們為保護台語、推廣台語文化而打拼。同時,讓我們鼓勵其他台灣人教授們,説聲:「大學教授,請加油!台灣的未來,在您們的手上!」

回顧歷史,上世紀,在外來殖民政權統治下,林茂生博士與黃彰輝牧師堅持維護本土母語文化的精神,令人感動;他們的遠見,令人敬佩!

黃彰輝牧師維護本土母語文化的同時,熱衷政治運動。蓋宗教信仰、本土文化,與政治活動,互相關聯,緊緊相扣。下一節,我們要來討論黃彰輝牧師 「政治神學」的實踐。

四、黃彰輝政治神學的實踐

這裏先講個小故事,述説1945年日本戰敗,台灣 「光復」 、「回到祖國懷抱」之後,台灣人的悲哀。政治權力完全被外省人壟斷;「那些沾上一點邊的 ‘半山’(1945年之前,曾在中國大陸活動的台灣人),也只是個點綴的政治花瓶而已」。

譬如,1948年謝東閔先生擔任教育廳副廳長,只是個閑差事,上班時,「只是喝茶聊天而已,他連屬下的科長都管不了,只管一個替他倒茶的女工友」。他自己戲稱副廳長室是茶室,不僅如此,「茶室」還被擺在樓梯下。由此,可以看出,政治權力完全被外省人壟斷下,台灣人的悲哀,甚至失去做人的尊嚴。(見《朱昭陽回憶錄》,前衛出版社,2009年,頁155-157)

1970年代,黃彰輝牧師在海外,發起「台灣人民自決運動」,宣稱「台灣是台灣人的台灣,台灣前途只有台灣人民可以決定」。自決運動配合彰輝牧師的學生(高俊明牧師等人)在國内爭取自由民主、反對專制獨裁的蔣介石中國國民黨政府。(詳見拙書《從宗教到政治》,頁347-388)

黃彰輝牧師 熱衷政治運動

擔任神職的牧師,熱衷政治運動,如何解釋這個現象?到底宗教與政治有何關聯?歷史上主要基督教神學家如何看待神聖(Holy)與世俗(Secular)之關係?政治活動,有何基督教教義的依據?

《聖經》不是說,「凱撒的務(事務)、歸凱撒;上帝的務(事務)、歸上帝」嗎?(Render to Caesar, what is Caesar’s, and to God what is God’s)。 意思是説,政治歸政治,宗教歸宗教,兩者不相干。還有,《聖經》說:「不要與惡人作對,有人打你的右臉,連左臉也轉過來由他打」;「要愛你的仇敵,為那迫害你們的人們禱告」。

如此容忍和寬恕的《聖經》字句,確實表現超越凡塵、崇高的宗教理念與情操。但是,應該如何適當運用於凡俗的人間,就要看時空環境而定。這可説是「情境倫理」(situational ethics)。

黃彰輝牧師說,就是因爲我是牧師,所以我 必須關心政治,投入政治運動,試圖為世間爭取公平正義。

彰輝牧師强調:神學必須根基於「在地的特定情境」(境況、處境)(local context and circumstances)。如果抽離時空環境,罔顧歷史背景和當地情境(local context)、隨便引用容忍寬恕的《聖經》字句(text),那麽可能就是默許、包容現實世界裏、强者霸凌弱者、沒是非、沒公理的政治邪惡。這就違背基督教追求公義的基本精神。「耶和華指望的是公平、是公義」;「耶和華施行公義,為一切受屈的人伸冤」。

彰輝牧師的神學思想,可以説是「情境化(處境化)神學」(Contextualized Theology)。他最出名的一句話:福音文本(gospel text)需要情境化(contextualize);同時,文化處境也需要福音化(gospelize)。

宗教信仰,並不是真空地存在,而是存在於特定政治文化情況當中,這也是存在主義神學大師田立克(Paul Tillich, 1886-1965)的主張。宗教與政治文化,息息相關。

事實上,許多基督教歷史上的重要人物,一直强調基督教同時是 「超世」的,也是 「入世」的宗教。

基督教聖賢 關注世俗政治

從一開始,耶穌(Jesus, c. 6 to 4 BCE–AD 30 or 33)就是宗教和政治的自由鬥士。學術研究揭露,歷史上真正的耶穌,是一位反抗羅馬帝國統治的猶太民族主義者、反抗權貴的政治革命家,和充滿魅力的傳道者。所以,基督教傳統强調,耶穌基督為弱勢者與受壓迫者伸張正義,爲人類贖罪。「道成肉身」(Incarnation)的耶穌降臨到人世之間的救世使命,不只要拯救人的 「靈魂」,也關懷人的 「肉體」處境;「神聖」(holy)與 「世俗」(secular)的領域不可 任意分割。

聖徒保羅(St. Paul, c. AD 5–c. 64/65)在强調 「來生」和拯救心靈的同時,也兼顧今世今生;他肯定世俗社會的現實存在和價值,期望衆人在世上過著美好的生活。然而,爲了保護當時軟弱幼小的教會,保羅對强暴的羅馬權威妥協,告誡基督徒無論如何要絕對服從掌權者。不幸地,這句話於是被後來的暴君用來合理化獨裁政權。

神學泰斗奧古斯丁(St. Augustine, 354-430)非常關心政治。他奉勸統治者,要以公義治國,敬愛上帝,寬待人民。他說:「公義是美德,即是公平對待每一個人,使每一個人得到他所應得的事務與權利」。

特別重要的是,奧古斯丁還說了一句非常經典的名言:「罔顧正義(without justice),那麽所謂王國(kingdoms)不就是大型的犯罪集團?」 (“In the absence of justice, what are kingdoms but gangs of criminals.”。也就是説:如果政府專制獨裁、不顧公義、爲非作歹,那麽這個所謂「政府」 ,只不過是一個大規模的罪犯幫派組織!!)(City of God)。 奧古斯丁對黃彰輝造成重大的影響。他在東京帝國大學的畢業論文,就是寫有關奧古斯丁的神學思想。

13世紀經院學派(Scholasticism)大師阿奎那(Thomas Aquinas, 1225-1274)(著Summa Theologica)詮釋亞里斯多德(Aristotle, 384-322 BCE)的政治學說。他肯定個人參與政治社會活動,以發展自我,造益社會;執政者必須促進公共福利,維護公義社會,使每一個公民的身心得以充分健康發展。

人文主義詩人但丁(Dante Alighieri, 1265-1321)撰寫《王國論》(De Monarchia),强調權力來自上帝,而權力的基礎是法律,法律是為了人民的福祉而設立;國王與政府是人民的公僕。但丁在另一名著《神曲》(Divine Comedy)裏,寫道:「地獄最熱的地方,是留給道德出現危機時,佯裝保持中立的人。」(The hottest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis.”)

黃彰輝的政治神學,也受到多位現代學者與神學家重大的影響。篇幅有限,這裏只能述説一、二個故事來闡明:

熱衷政治運動的神學大師尼布爾(Reinhold Niebuhr, 1892-1971)

尼布爾是紐約協和神學院(Union Theological Seminary) 教授,1920年代到1970年代非常著名的神學大師與社會活動家。他提倡 “Christian realism”,即「基督教現實主義」。在1932年出版的名著Moral Man and Immoral Society(《道德的人 與不道德的社會》),他指出:道德的個人,有時候會做出利他主義的仁慈行動。但是,集體的團體社會,並不被愛與理性的訴求感動。假如不是被迫,美國白人社會不會答應給黑人平等的權利。不道德的資本主義社會,也不會自動放棄對工人階級的剝削。教徒與教會,應該扮演社會良心的角色。尼布爾教授,熱衷於維護弱勢者的政治活動。他認爲要對抗美國不道德的資本主義社會,工人與黑人不可能用暴力革命獲得公平正義,只能訴諸甘地式的非暴力和平抗爭,來爭取權益。

1954年台南神學院院長黃彰輝,曾經來紐約協和神學院,跟尼布爾教授有個愉快的會晤,討論國際情勢與台灣處境。(詳見拙書《從宗教到政治》,頁207-209)。

另一位宗教家潘霍華 也非常著名。他與尼布爾會晤的故事,啓發我們思考宗教與政治如何互相關聯。

尼布爾會晤潘霍華:一個啓發性的故事

1930年二十四歲傑出的青年潘霍華(Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945),是柏林大學神學博士;他來紐約協和神學院進修。起初,他認爲該學院的神學課堂程度淺薄;年輕的同學們 「陶醉於自由與人道主義的詞句中」,他們最愛的消遣是,嘲笑保守的「基督教基本教義派」(Christian fundamentalists)。他認爲同學們對神學缺乏基本的認識。譬如,在討論馬丁 路德(Martin Luther)否定 「自由意志」的論述時, 他們居然以爲滑稽而大笑;他們認定路德是過時的、犯神經焦慮症的僧侶。對此,潘霍華感到非常失望。然而,協和神學院的教授則引起他的興趣,特別是精力旺盛的尼布爾教授。不過,他對尼布爾也有意見。

潘霍華選修尼布爾教授的課,以基督教的倫理原則,檢視當代事務。尼布爾的教學方式,專注政治思考。對此,潘霍華感到非常困惑──在神學課堂上,「這個人似乎都在談論除了神以外的一切事物!」 有一天,在一場熱烈的討論課之後,潘霍華再也按捺不住心裏的納悶,他激憤地趨前去質問尼布爾教授:「到底這裏是神學院?還是政治學院?」

尼布爾教授也同樣對這位來自柏林的年輕神學家感到迷惑:這個年輕人好像認爲,神學跟如何處世的倫理、社會、政治問題毫不相關。尼布爾尖厲地批評潘霍華對「神的恩典」(divine grace)的想法 太過於超越人生經驗,勸告他要朝著人間的現實去思考神學:「你把恩典看得那麽超然,我不懂你要如何解釋它具有任何倫理的意義。服從上帝旨意 可説是宗教的經驗,但是要使它成爲倫理的經驗,就必須採取具有社會價值的行動,沒有社會倫理内容的宗教教義,是怠惰的、無生命的。」

經過這樣的提醒,年輕的潘霍華恍然大悟,激起强烈的社會政治意識。回到德國之後,他在1930年代,成爲德國「告白教會」(Confessing Church)最有名的領導人物。

神學家反抗暴政:巴門宣言(Barmen Declaration)

所謂Confessing Church是1934年5月,當大多數德國基督徒都支持希特勒 (Hitler)的納粹政權的時候,偉大的神學家巴特(Karl Barth, 1886-1968)召集139名神學家,在巴門(Barmen)召開會議,發表宣言(Barmen Declaration)反對教會附屬於世俗政權之下,宣稱納粹黨組織下的「德意志基督教」(Deutsche Christen) 是異端(heresy)(因它將信仰的對象由上帝轉向國族主義與希特勒)。巴門會議宣告成立德國「告白教會」(Confessing Church)。

四十年後的1974年,「台灣人民自決運動」主席黃彰輝牧師,傳承巴特的抗暴精神,召集一百多位海外台灣同志,來到德國巴門,向世界發表宣言,反抗蔣介石國民黨政權在台灣的暴政。

巴特是二十世紀基督教神學世界的巨人,黃彰輝非常崇拜巴特。1930到1940 年代,巴特反抗希特勒的暴政。1945 到1970年代,黃彰輝反抗蔣介石的暴政。

巴特的徒弟潘霍華參與領導德國「告白教會」,提倡和平,反對教會的納粹化。1940年,他秘密參與德國軍情機構,企圖發動政變與刺殺希特勒的密謀。但是密謀失敗,遭到逮捕入獄,一直到1945年4月、戰爭即將結束的幾個星期之前,被處絞刑,成爲新正統神學之烈士。

總之,從宗教追求公義的愛心出發,宗教家反抗暴政,宗教與政治關係密切。

黃彰輝在普林斯頓演講:「基督教對世界的政治責任」

1970年10月,黃彰輝牧師在普林斯頓神學院做三場演講。他强調:二十世紀的人們,生活在一個跟他們整個生存 、息息相關的政治境況裏面,沒有一個人能自外於政治。在核武時代的今日,一個錯誤或錯估形勢的政治決定,可能導致地球的毀滅。面臨這種困境,基督教會怎麽可能不關心政治?傳播福音的教會,怎麽能夠裝聾作啞?

1970年代,黃彰輝擔任普世教會協會神學基金會主任。跟他志同道合的副主任,包括大戰期間參加「抗德游擊隊」的法國作家莫里斯(Philippe Maurys),以及南非的屠圖(Desmond Tutu)。後來屠圖返回南非領導人民,以和平手段,對抗白人殘暴政權,而榮獲1984年諾貝爾和平獎。屠圖說,「在不公不義的情況下,假如你保持中立,你就是選擇站在壓迫者的一邊」。

這句名言,跟黃彰輝1970年在普林斯頓的演説不謀而合:對於相信「愛人如己」、「神愛世人」 的基督徒來説,「政治中立是不可能的事」。世界上到處看到政治迫害、經濟剝削、貧窮、饑餓、社會歧視、人們受困於戰爭的殘暴與恐懼。爲了生存,到處都有人像以賽亞一樣哀嚎:「看哪,我指望公義、尋找正義與人道,卻處處看到不公義及非人道」。因此,挺身參與政治及社會公共事務,為弱勢者發聲、伸張公平正義,是「基督教對世界的政治責任」。這是一場有力的演説!這就是黃彰輝「政治神學」的中心思想。

總之,黃彰輝的政治神學思想,兼顧巴特(Karl Barth)的「啓示」(divine revelation)和田立克(Paul Tillich)的 「文化經驗」論述。從宗教到政治,黃彰輝倡導 「台灣人民自決運動」,則有尼布爾思想的影子在裏面。劍橋神學家歐曼(John Oman)的信念「宗教即是世俗」(Religion is secular),提醒他 :「道成肉身,住在我們當中」(reincarnation),必須連接心靈天國與地上人間。

宗教信仰超越國家和民族的界限,展現「普世關懷」。

接下來,我們要來探討另一位傑出的台灣知識人林攀龍(1901-1983,林獻堂的長子)。他同樣展現「普世關懷」。他的著作,評論人類文明,對於現代物質文明社會、專注發展科技,憂心忡忡;他主張必需重視人文心靈價值,以增進人類智慧。

(二之一,待續)