活在兩個時代——追憶鄭順娘女士

蔡秀菊

和鄭順娘女士的文學緣,起於二〇〇一年夏天,笠詩社陳千武詩人前輩告訴我,鄭順娘慨允提供場地和經費,成立「綠川新詩話會」,每個月擇一週六下午,舉辦現代詩文學的探討及作品合評,希望由我負責這項任務。於是從二〇〇一年八月十八日開始,持續至二〇〇四年十一月二十日止,合計三十三回,我從邀請講者、接洽提供作品合評的詩人、發布活動通知、現場錄音、尋求協助座談文字整理等大小雜務,必須一手包辦。其中第一回至第四回的作品合評紀錄由我整理之後,刊載於二〇〇二年五月出版的《綠川文藝》第二集(pp. 85-166)。

.jpeg)

-548x800.jpeg)

《綠川文藝》的發行,有其淵源,在此必須特別一書。

鄭順娘經營金國大飯店有成,且獨具慧眼開創「中國烹飪短期職業補習班」,培育許多取得國家資格認證的烹飪好手,因此遠近馳名。鄭順娘一向關心鄉土文化,有感於台灣母語文化受到執政當局的貶抑,衡量個人能力所及範圍,決定提出半生積蓄新台幣一千萬元,於一九九二年向教育部申請,以財團法人名義到法院註冊登記成立「財團法人鄭順娘文教公益基金會」。基金會成立宗旨「以推廣母語教學、發揚鄉土文化、培育台語師資、傳承傳統文學、提昇台灣人的生活品質為目標。」 因此在出版《綠川文藝》之前,基金會已經舉辦各種台語文教研習班:如台語讀報班,看布袋戲學台語,看歌仔戲學台灣俚、俗、諺語,舉辦不同年齡層的母語演講比賽等。一九九四年底,鄭順娘禮聘詩作名家劉清河先生,成立「傳統漢詩創作研習班」。時序來到二〇〇一年,基金會推動的母語教學、母語師資培育、台灣傳統詩文學已見成效,於是計畫每年定期出版文學叢書,取名《綠川文藝》,鄭順娘自我期許「一是表達我對綠川的懷念,二是追溯先人的遺志,三是希望推動文學創作的風氣,發揚本土文化的特色。希望喜愛文學的同好,共同攜手耕耘這塊文學園地;同時也期許今日灑下種子,明日共賞芬芳的花朵。」

《綠川文藝》第一集,陳千武的序文〈重視新現實與現代文學〉」寫道:「在長達半世紀的惡性思想統治下,鄭順娘文教公益基金會,能夠繼續推行重於本精神的各種文藝活動,確實難得可貴。曾經出版的『第一屆個人史文學獎作品集』及『漢詩創作集』,均甚獲社會各界好評。茲再發行『綠川文藝第一集』,除了收錄基金會文藝研習班師生創作,並開放各界投稿,傳統詩、新詩、散文、小說、報導文學、四句聯、七字調等,凡是有關文學性的作品,都歡迎投稿。由此可見其重視新現實與現代主義的文學創作,努力挽回有覺醒、愛鄉愛土的思想表現,積極實踐台灣精神本質向上的文藝思考,納入現實生活。使人人都能透過文學,培養個人優雅高尚的品格,瞭解生存的尊嚴與意義。我們衷心希望不斷有這種文藝刊物的出版,並歡迎關心本土文化及對文藝有興趣的民眾參予研習行列,踴躍發表富於發揚台灣精神積極向上的文藝創作。」因此《綠川文藝》內容涵蓋傳統詩、現代詩、隨筆、小說等文體,其來有自。「綠川新詩話會」召開四回,正好躬逢其盛,得以在《綠川文藝》第二期刊載作品合評紀錄,以饗文友。

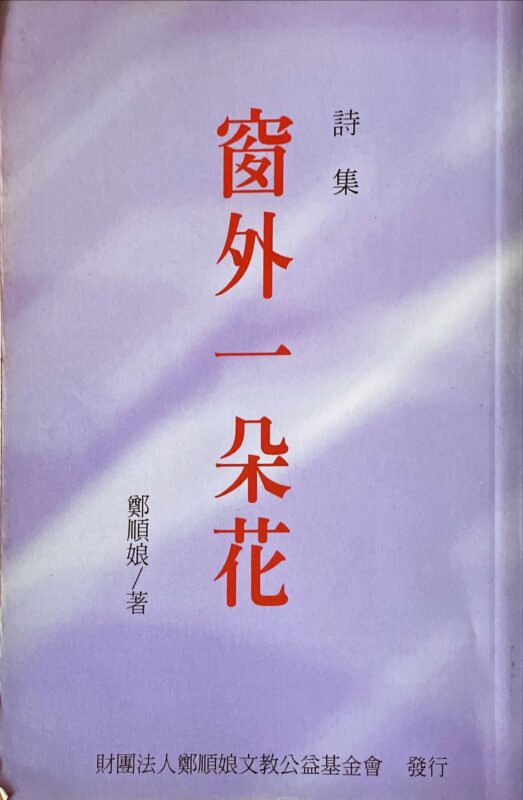

被陳千武指定擔任「綠川新詩話會」聯絡人工作,三年當中常有機會和鄭順娘保持聯繫互動。文友習慣稱呼鄭順娘為「董事長」,但是董事長予人的第一印象則是氣質優雅、面容慈祥的長者,絕無一般企業董事長外顯的霸氣。和鄭順娘密切接觸的三年當中,有機會聽到她述說陳年往事,很有感觸地寫了一篇隨筆〈外柔內剛的母儀風範─鄭順娘女士側記〉發表於《臺灣現代詩》第五期(2006.03.25, pp. 36-39)。二〇〇一年六月鄭順娘出版個人詩集《窗外一朵花》,我頗有共鳴地寫了一篇評論〈靜靜開在窗外的一蕊花〉,發表於《笠》詩刊第251期(2006.02.15, pp. 55-61),並收錄於個人的詩論集《詩的光與影》(2007, pp. 226-234)。

協助「綠川新詩話會」的三年期間,由陳千武、趙天儀兩位前輩帶頭發起的「台灣現代詩人協會」,於二〇〇〇年七月九日在台中市的上智社教研究院召開成立大會,白萩出任首屆理事長。協會成立初期並沒有太多文學活動,所以我的工作重心都放在每個月一次的「綠川新詩話會」。直到二〇〇四年十月中旬,陳千武突然打電話給我,吩咐我協助白萩召開第二屆會員大會,並改選理監事。經過近一個月的事務處理,終於在同年的十一月十三日在金國大飯店三樓順利召開第二屆第一次會員大會,吳麗櫻當選理事長,理事會並通過決議,於二〇〇五年三月發行《臺灣現代詩》季刊,陳千武和趙天儀當場指定我擔任主編。「綠川新詩話會」的階段性任務完成,我的文學志工自然移轉到《臺灣現代詩》季刊編務,和鄭順娘的互動機會因此相對減少。但是詩社的部分活動,或是與亞洲詩人交流的重要國際會議,仍然會借用基金會場地,鄭順娘也不吝贊助活動經費。二〇〇二年鄭順娘出版《鄭順娘油畫集》、二〇〇七年出版日文自傳『二つの時代に生きる』,我都獲得她的贈書。雖有拜讀,只是因為忙碌,就沒有特別撰文分享閱讀心得。之後,鄭順娘罹患阿茲海默症,因為無法和他人溝通,我也不便前往探視叨擾,只能在心中默默關懷。近頃獲悉鄭順娘於五月二十六日告別病痛之身,唏噓之餘,重新找出手邊珍藏的鄭順娘遺著《窗外一朵花》、《鄭順娘油畫集》、『二つの時代に生きる』,又在個人電腦資料夾中,除了找到二〇〇一年至二〇〇四年「綠川新詩話會」三十三回的完整檔案,意外發現竟然收存了鄭順娘的全部現代詩作和她的中文自傳《感恩的心》。花了約半個月時間,詳細閱讀鄭順娘的詩作,並整理出鄭順娘油畫的作品清單,回頭重新閱讀我描寫鄭順娘的第一篇隨筆,當年聽到她親口告訴我的陳年往事,終於能完全理解她的生命史。

-570x800.jpeg)

-800x800.jpeg)

鄭順娘出身新竹名門「春官第」鄭用錫親弟用錦後代,父親鄭肇基是富賈一方的地方士紳,母親黎招治出身台北郊外種茶農家。當時台灣仍存留纏足陋習,一般人家的女孩在三、四歲就開始纏足,纏足的女孩將來才有機會嫁到好婆家。黎招治在八歲時,正逢日本總督府下令禁止纏足,黎氏的母親立時下定決心為女兒進行纏足。纏足的黎招治行動不便,更無法協助工作,在務農的大家庭中形同累贅,其母只好忍痛將黎氏送給他人當養女。黎氏十八歲時,由養父母作主,嫁入鄭家,成為鄭肇基的第三夫人。台灣傳統封建社會年代,女性須擔負家族傳宗接代的大責重任。富豪之家一夫多妻不足為奇,沒有子嗣的有錢男人,明媒正娶數房老婆都是常態。鄭肇基的前二任夫人均無生育,迎娶黎招治之後,終於生下第一個親骨肉「貞娘」,就是鄭順娘的親姊姊。家大業大的鄭家,女兒終究比不上兒子,之後鄭肇基再娶第四房,如願獲得二男。幾年後,風流倜儻的鄭肇基又和美麗的家庭教師譜出戀曲,結髮為妻,第五夫人為他生下二男三女。黎招治生下女兒貞娘之後,卻遲遲未再傳出孕事,事隔十一年才生下第二個女兒,亦即鄭順娘。

生長在富裕的大家族中,生活起居都有奶媽照顧,其實和父母相處的時間非常有限,也不能像普通家庭的孩子,在巷弄街坊間四處冶遊,鄭順娘心靈上的孤寂可想而知。鄭順娘十一歲時,父親因感冒引發肺炎,在輸血過程中不幸死亡,龐大的遺產分配,頓時讓大家庭變得四分五裂。剛好住在日本陪留學夫婿的貞娘即將生產,黎招治以照顧女兒為由,逃避不愉快的家產繼承風波,獨留年幼的鄭順娘和奶媽及ㄚ鬟一起過日子,可想而知她的心靈充滿孤獨寂寞。這也是她在公學校畢業後,不顧師長反對,決心報考「台北第三高等女校」的原因之一,想離開新竹,到一個沒有人認識的地方,過自由的生活。

一九四〇年,經過激烈競爭,鄭順娘如願考入「台北第三高女」,母親為了就近照顧她,也一起北上賃屋而居。平靜地過著學校生活一年多,因日軍偷襲珍珠港(1941.12.8.),日本正式對美英兩國宣戰,台灣人陷入戰時生活,物資缺乏,米糧採配給制,鄭順娘為了不讓母親因張羅吃食,在台北與新竹之間往返奔波,於是決定在三年級第一學期,轉回新竹高等女校「梅組」就讀。

就讀新竹高女這一年,正值太平洋戰爭進入最慘烈的局勢,中學生常被動員當學徒兵或奉仕作業(勞動服務),根本無法正常上課。鄭氏家族的財力,已經栽培出三位到日本留學的女醫師,也有幾位女性的藥劑師,憑鄭順娘的勤勉向學,前往日本就讀醫科並非難事,可惜處於命運的岔路口,她只能斷念畢業後到日本留學的抱負。後來鄭順娘於事業有成之後,仍孜孜學習詩書畫藝,且更上層樓拿到「日本大阪近畿大學法學士」學位,想必與她少女時代因戰爭而失去深造機會的遺憾有密切關係。

鄭順娘於高女畢業後即投入職場,考進彰化銀行新竹分行。以前我曾聽她說過當銀行行員時,作帳一毫一厘都不能有差池。有一回,下班後結帳差了幾塊錢,主管盯著她一定要找出錯在哪裡,她心裡想「我自己貼錢補就好了,花這麼多時間和精神只為了找出哪個帳目差了幾塊錢,有必要嗎?」年輕的鄭順娘當然知道行員的心態和主管的要求不同,她只不過是發出小小抱怨而已。

閱讀她的自傳之後,才知道原來她在彰化銀行任職的一年多期間,日子過得非常辛苦。日軍陷入戰場越深,也波及殖民地的台灣,美軍密集空襲之下,城市居民被強迫疎開至鄉下,年輕女孩被編入「女子青年團」,隨時待命支援空襲後的傷患照護。鄭順娘的母親一直與女兒相依為命,堅持要與女兒和從小收養的孤女阿信同生死,不願單獨被疏開至「寶斗仁」的山村。鄭順娘只好順從母親的意願,和母親、阿信一起疏開到寶斗仁的一間尼姑庵,為此每天得步行兩個小時到銀行上班。

一九四五年八月十五日,昭和裕仁天皇宣讀的《終戰詔書》透過NHK第一放送播出(玉音放送),向世界各國宣告日本無條件投降。鄭順娘隨後向彰化銀行新竹支局遞出辭呈,準備迎接戰後的新生活。

戰後的台灣,很快又陷入中國官員來台的貪污腐敗、掠奪搜刮、橫行霸道的各種不法行徑,造成產業蕭條、物價飛漲、社會失序,埋下一九四七年「二二八事件」的主因。鄭順娘經歷過那個時代,周遭親友也有人遭到逮捕。戰後開始學北京話,又聽到教北京語老師對台灣人的歧視言語,內心深處一定隱藏極度的憤恨與不滿。鄭順娘在就讀新竹高女時期,三十五歲的化學課永井老師,有一次在上課時看到走廊邊的流理台,有一隻沒關緊的水龍頭正在滴水,就在課堂上用侮蔑的口氣大聲數落學生:「妳們台灣人一年只洗一次澡,擦碗和洗廁所用同一條抹布對不對?」鄭順娘在自傳中寫道:「我強忍著澎湃的情緒,用憤怒的眼神瞪著永井老師,一顆受創的心隱隱作痛。」台灣人歷經日本殖民統治、中國政府來台的鎮壓及長達三十八年又五十六天的戒嚴白色恐怖,以及日後她在台中市北區創業經營金龍旅社,遭到管區警察強索紅包、強佔套房、強迫旅社女服務生提供性服務、強佔旅社地下室從事走私物品買賣、藉口臨檢騷擾住宿旅客……,各種不法勾當,都因「戒嚴法」必須對惡質的警官、警察忍氣吞聲。鄭順娘雖無力反抗這種不公不義的社會現狀,內心其實充滿不平與憤懣。

鄭肇基過世後,元配(家族尊稱大娘)成為鄭家的大家長,達到適婚年齡的女兒們的婚事,也由大娘主導。大娘為清水望族蔡敏男的女兒,結識霧峰林家家族,於是由大娘安排相親、訂婚到結婚,鄭順娘二十歲嫁到霧峰林家頂厝,夫婿林垂訓是頂厝四房林澄堂的獨子,與三房林獻堂屬堂兄弟,其元配沒有生育,再娶二房生下三女一男,可惜林澄堂在獨子四歲時過世,林獻堂成為林澄堂遺孤的監護人,鄭順娘嫁到林家,即由林獻堂擔任主婚人。

鄭順娘婚後十年,都在養兒育女中度過,生育四男三女,都親自哺乳,卻飽受乳腺炎折磨。嬰兒吸吮乳頭,乳頭破皮淌血,仍得咬緊牙根忍受椎心之痛,乳腺腫脹還會引起發燒。我生第三胎女兒時親自哺乳,因乳腺管阻塞,乳房腫脹得比石頭還硬,吸奶器不管用,只能以毛巾熱敷,靠別人用手掌在乳房周圍慢慢按摩,打通乳腺管。後來乳頭破皮,每一次嬰兒吸奶,瞬間彷彿被千刀萬剮。所以連生七胎又親自哺乳的鄭順娘,提到飽受宿疾所苦,我特別能感同身受。

鄭女士的堅韌性格超乎常人想像。婆家娘家都是大戶人家,年節禮尚往來、交際應酬頻繁,逢年過節給長輩、親友、傭人的禮數更不能少,只靠婆婆給的生活費根本不足應付龐大開銷,她又有很強的自尊心,不願向別人伸手要錢。為了開源,她學會了當時農村盛行的養豬、種白木耳副業。她對母豬從發情、配種、懷孕,到生產的過程瞭如指掌,有如農業專家。種植價格昂貴的白木耳,從培養菌種、接種、採收、曝曬等,環境條件非常講究,過程全靠人工,但收入甚豐。她就是靠這兩種副業,不僅達到經濟獨立的目標,也帶動夫婿一起加入養豬副業。她的努力獲得了婆婆認同,還曾經開玩笑地說:「自從媳婦進門,林家就人、豬、貓、狗六畜興旺。」

鄭女士曾經說過嫁入林家後,不久遇到政府以「三七五減租」(1949)、「耕者有其田」(1951)政策削減台灣地主勢力,富甲一方的霧峰林家,頓時失去數百甲土地,成為一般平民百姓。出身農家的婆婆為了維持大家族的龐大開銷,在屬於霧峰林家的溪埔地著手「填土造地」,雇工在溪埔河床沿岸製作「籠仔攪」(石籠),以圍堵颱風過後大水帶下來的土石,逐漸填積成十甲的河床新生地。婆婆把其中的兩甲多土地開闢成水田,其餘的田地種植番薯、甘蔗、花生、大豆、樹薯、西瓜、菸草等農作物。台灣俗語「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」,沒有農事經驗的鄭順娘,嫁入林家後從阿奶變農婦,日正當中帶斗笠曬榖,還會串菸葉,很有作穡人的架式。閱讀她的自傳之後,終於能體會她歷經的各種生活磨練,因而造就她如此堅毅的個性。

林家的苦難並沒有因當家女主人的勤苦耐勞,蒙老天爺恩寵,從此過著衣食無慮的富裕生活。一九五九年八月七日,台灣發生近百年來最嚴重的大水災「俗稱八七水災」,一九六〇年接踵而至的「八一水災」,辛勤耕耘的溪埔地被山洪暴發帶來的大水一夕之間全毀,林家再度陷入經濟困境。

屋漏偏逢連日雨,夫婿林垂訓因人情壓力幫人蓋章當連帶保證人的公司,因經營不善財務出現危機,債權人向法院訴請處理。將近一兩百萬元的巨額債務,連帶保證人必須概括承受,只好將僅存的三甲保留地變賣和鄭順娘多年儲蓄的私房錢一起拿出來還債。

隨著孩子日漸長大,鄭順娘為了孩子未來的教育問題,獨自帶著四個讀小學的孩子和奶媽,從霧峰搬到林家在南區霧峰路的日式木造樓房,三個未就學的小孩留在霧峰由婆婆照顧。她每天為四個小孩做三餐,等晚上孩子做完功課上床睡覺,又匆匆搭公車回霧峰,坐在床沿邊端詳沉睡的孩子,輕撫他們臉頰,才萬般不捨地再搭公車回台中。這段期間,遭逢夫婿林垂訓因幫人作保,被法院判定連帶賠償債務,再加上大娘姑(林垂訓的大姊)向銀行借貸的五萬八千元貸款必須承擔,婆婆無法承受重大的經濟壓力,決定把家計交由林垂訓管理。

承受沉重經濟壓力的夫妻,難免因心情不好而互相冷戰。有一天,鄭順娘向夫婿要五百元生活費,引起林垂訓不悅,給錢的態度不好,嚴重傷害了鄭順娘的自尊心,她在極度哀怨的情況下,吞服四十顆安眠藥,想一死了之,脫離現實生活的折磨。幸好老天有眼,鄭順娘從恍惚的睡夢中醒來,已是隔日清晨。鬼門關繞一圈回到凡間,鄭順娘有了新的體悟,為了七個孩子的未來,必須勇敢活下去。

頗有生意頭腦的鄭順娘,最初想改造復興路的木造樓房經營書局,一邊做生意還能兼顧孩子,而且可以利用空檔開始她從小喜愛的繪畫。

或許老天不願白白糟蹋一位有潛力的商業人才。鄭順娘把出嫁前母親給的私房錢,加上新嫁娘時奉茶的紅包、農曆年孩子收到的紅包,及從事養豬、種白木耳副業,一點一滴累積的二十萬元,以民間借貸方式賺取利息,但相對風險高。鄭順娘因為借貸對方有房子作抵押,才放心把錢借給對方,沒想到還是被倒債。當時有一條不合理的法令,家裡有兒子入伍當兵,為了保障軍人家族的生活,即使房子被設定抵押,也不能強制執行。鄭順娘獲悉債主為了逃避債務,要讓兒子去當兵。鄭順娘當機立斷,趕在債主的兒子還沒入伍前,去法院提出強制執行訴訟,法院很快判決債主當初提供擔保的房子歸債權人鄭順娘所有。

這個突發事件,改變了鄭順娘經營書局的計畫。經過仔細思量,她決定把到手的二樓店面加上後面空地,規劃成四層樓的旅館,二十間套房的「金龍旅社」,於一九六三年正式開張。鄭順娘踏入旅館業,以服務親切、整潔衛生、顧客至上的經營態度,再加上南北越戰爭爆發(1955-1975),屬於美軍協防地區的台灣,台中清泉崗成為美軍的臨時空軍基地,大批美軍來台渡假,為台中市帶來無限商機。鄭順娘的旅社生意因此蒸蒸日上,但也看盡警官、警察公然索賄、霸佔旅社套房、地下室做走私買賣的劣行。

命運安排鄭順娘要再更上一層樓。林澄堂在世時,有一棟在綠川邊的公館,是他到台中辦事時偶而住宿的地方。林澄堂過世後,「綠川公館」產權由林垂訓和大娘(林澄堂的元配)養女的兒子共同繼承,公館則租給別人,租金收入歸大娘當零用金。鄭順娘生下大兒子時,因哺乳比較有機會單獨和大娘相處,聽到大娘提到「綠川公館」的房客長達四、五年惡意不繳房租,甚至當起二房東。富有俠義之氣的鄭順娘,得知大娘遭遇的苦境,決心上法庭替大娘討回公道。地方法院一審判決原告勝訴,被告不服上訴高等法院,收到法院開庭傳票時,鄭順娘帶著尚在襁褓中的長子親自出庭。這場纏訟十幾年的官司,終於物歸原主。經營旅社駕輕就熟的鄭順娘,獲得夫婿肯定,林垂訓提出建議:「如果有心朝旅館事業發展,不如把綠川公館改建,那裡離火車站近、環境好、地點佳、土地的坪數又大,是經營旅館的好所在。」

為了籌措巨額建築費用,鄭順娘出讓金龍旅社再加上林垂訓挹注的一百多萬元,一棟坐落綠川邊,地上七層、地下室作宴會廳的現代式飯店「金國大飯店」,於一九六七年四月六日隆重開幕。鄭順娘的人生邁入另一個高峰。

鄭順娘從二十歲嫁入林家,生育七個孩子,歷經時代變遷的生活折磨,仍未放棄年輕時的未竟之夢—繪畫。當她的最小女兒進入小學,已經三十七歲的她(1965),經朋友推薦,前往豐原拜校長畫家葉火城(1908-1993)為師。每週帶著畫布、畫具從台中搭公車到豐原,開始一年多的習畫里程。(註)

葉火城校長與霧峰林家有一些淵源。葉火城出身台中豐原,一九二二年豐原公學校畢後,考入台北師範學校,一九二七年台北師範學校分割為「台北第一師範學校」(台北市立大學前身)和「台北第二師範學校」(國立台北教育大學前身),葉火城一九二八年畢業於第二師範學校,在校期間師事日籍畫家石川欽一郎。畢業後擔任台中州霧峰公學校教職,一九三〇年轉任豐原女子公學校(瑞穗國小前身),一九四六年出任神岡鄉豐洲國小校長,一九五〇年轉任富春國小校長,一九五二年調任豐原國小校長,以迄一九六三年退休。葉火城在霧峰擔任教職二年,與霧峰的地方士紳必有往來,和霧峰林家有所互動,當然不在話下。

在此必須另帶一筆介紹畫家李石樵(1908-1995)。李石樵出身台北廳新莊支廳貴仔坑區(今新北市泰山區),一九二三年考入台北師範學校,受教於石川欽一郎,一九二七年轉至台北師範學校另外新設的「台北第二師範學校」,一九二八年畢業。葉火城與李石樵師出同門,交誼必深,只是葉火城因經濟條件不足,無緣留日繼續深造。一九三五年李石樵自東京美術學校油畫科學成返台,全心致力繪畫創作,三度在台中賃屋而居,一九四三年十一月最後一次遷居台中,受太平洋戰爭影響,李石樵只能續留台中以畫肖像維生,一九四五年全台大空襲,李石樵全家疏開至霧峰。我的油畫老師袁國浩,是葉火城任職豐原國小校長時指導的學生,他說曾聽前輩畫家提及李石樵全家疏開至霧峰期間,生活非常困苦,他的太太周來富要自己闢地種花生,採收後用犁仔卡拖到街上叫賣。周來富常對朋友說:「不希望我的孩子以後當畫家,也不希望我的女兒將來嫁畫家。」藉鄭順娘拜葉火城校長為師一事,順帶一提兩位前輩畫家與霧峰連結的一些軼事。

我整理《2002鄭順娘油畫集》共二百五十二幅清單,發現鄭順娘在一九六五年正式拜師學畫之前,於一九六〇年、一九六三年已經有幾幅作品,可惜沒有簽上創作年代的畫作高達一九六幅,無從探索她的繪畫歷程。她的簽名分別有:順娘、順娘鄭(「鄭」用刻印)、CHENG、CHENG H. N.、S. N.CHENG、S. N.、Sun Niu,雖與追憶鄭順娘的本文無關宏旨,算是我認真閱讀鄭順娘出版品的小小心得報告。

最具代表性的台灣民主運動領袖之一的林獻堂,一九四五年八月十五日,日本無條件投降,是年的十月二十五日,在台北公會堂(今中山堂),舉行駐台日軍投降典禮,林獻堂為台灣代表人之一。孰料台灣人熱烈迎來的祖國官員,竟是一群如豺狼虎豹的貪腐之徒,隨後爆發一九四七年的「二二八事件」,周遭朋友遭到逮捕遇害,造成內心極大創傷。接著土地改革政策重創他的龐大家業,對祖國失望之餘,選擇遠走他鄉,至死不回台灣。鄭順娘描述林獻堂離家那一天,家族及親友們聚集在景薰樓前面,林獻堂的自用轎車停在路邊等候。她抱著襁褓中的長子站在家族群中,聽到「咯,咯,咯」的皮鞋聲穿過人群,接著車門打開,林獻堂向大家揮揮手、沒有回頭,默默進入車內。鄭順娘佇立在人群中,淚流滿襟地目送三伯父的私用車緩緩離去,心中再三祈禱菩薩保佑老人家在異鄉過得平安順遂。這一別,再見三伯父已經是七年後的一罈骨灰,當年送別老人家時手抱的幼兒,也就讀小學一年級。

白色恐怖的陰霾時時隱藏在鄭順娘心中。

她提到親姨媽的兒子蔡意誠(1927-2016),是清水望族、也是台灣政治運動重要領袖之一蔡惠如(1881-1929)的孫子,一九五〇年因參加讀書會及地下黨活動入獄十四年,監禁於「火燒島」(綠島),結婚不久生下一女的妻子,因無法忍受長期孤獨而訴請離婚。表哥出獄後來台中找她,她非常歉疚地對表哥說沒有去探監,在那個人人自危、風聲鶴唳的戒嚴時期,誰都害怕被扣上叛亂罪名遭逮捕入獄。出獄後的蔡意誠設立一家專門製造工業用膠帶的工廠,也順利再婚,生下三個女兒。遺憾的是,幸福的日子沒有維持多久,一九七六年蔡意誠再度因匪諜案入獄十年。一位有為的青年,如此白白浪費二十四年的青春。台灣多少菁英就在「二二八事件」、白色恐怖戒嚴統治下,虛擲青春、失去生命,間接造成多少家庭為此支離破碎。無獨有偶,我曾寫過一篇〈超越時空詩奇緣〉發表於《笠》詩刊第313期(2016.06.15, pp. 132-142),文中提到與白色恐怖受難者的清水前輩蔡焜霖結緣過程。除了蔡焜霖之外,也述及白色恐怖受難者如柯旗化、楊俊隆、蔡意誠、蔡綉鸞、廖史豪。我的文章有此敘述「清水的白色恐怖受難者名單中,還有日治時期文化啟蒙先輩蔡惠如的孫子蔡意誠服刑近二十四年,姪孫女蔡綉鸞嫁給台灣共和國臨時政府大統領廖文毅的大哥廖溫仁,蔡綉鸞與他的長子廖史豪因積極宣揚台獨理念,都被關入政治黑牢。」這篇〈超越時空詩奇緣〉後來促成我和玉山社總編輯魏淑貞,共同進行蔡焜霖的口述歷史撰寫,於二〇一九年出版《我們只能歌唱—蔡焜霖的生命故事》,以及二〇二二年的個人自傳《四年級前段班》。閱讀鄭順娘的自傳後,蔡意誠這三個字,對我而言,不再只是網路搜尋的文獻資料。

鄭順娘與鄭南榕烈士也有一段情誼。鄭南榕台大畢業後在成功嶺服預官役時,與鄭順娘的大女婿同袍,有幾次到鄭家作客,鄭順娘形容鄭南榕「儀表端莊、斯文有禮、沉默不多言」。有一次鄭南榕出現在金國大飯店,原來是要參加彰化銀行招募行員的口試。鄭順娘招待他用午餐,還請他喝一瓶台灣啤酒。鄭南榕說不能喝酒,擔心酒精影響口試,鄭順娘則說喝一口啤酒說不定讓腦筋清醒,可以應答如流。那天下午鄭順娘一直掛念南榕是否通過口試,經過兩個小時,看到鄭南榕回來報佳音「謝謝您,伯母,托您那杯啤酒的福,口試果然順利過關。」鄭順娘也覺得像自己的兒子找到好工作般欣喜。

鄭順娘雖然沒有和鄭南榕有太多接觸,但是持續關心鄭南榕的社會活動。她知道鄭南榕沒有朝金融界發展,後來走上挑戰威權政體,「爭取百分之百言論自由」的自由作家,出版《自由時代周刊》雜誌。一九八八年十一月十六日鄭南榕和黃華等正式發起「台灣新國家運動」,十二月十日世界人權日《自由時代周刊》刊登許世楷的《台灣共和國憲法草案》,一九八九年一月二十一日,鄭南榕遂以涉嫌叛亂遭台灣高等法院檢察署傳喚,鄭南榕拒絕出庭,並表示「國民黨不能逮捕到我,只能夠抓到我的屍體。」隨後將自己關在《自由時代周刊》雜誌社內,並備妥汽油,以彰顯寧死不屈的意志。是年四月七日清晨,由時任中山警分局刑事組長侯友宜帶隊,強行向雜誌社發動攻堅行動。警察的攻堅行動是當天電視轉播的頭條新聞,守在電視機前面的鄭順娘,非常焦急地注視著電視螢幕。大批警力團團圍住雜誌社,不斷喊話、威嚇、逼近,鄭順娘急得心臟快掉出來。電視螢幕突然出現辦公室的玻璃窗內,竄出濃烈的火焰!鄭順娘嚇得暫時停止呼吸,嘴巴喃喃自語:「壞了,壞了,南榕一定是自己澆了汽油……再點火……」

電視畫面接著出現鄭南榕端坐椅上,全身焦黑的遺體,讓鄭順娘非常震撼,心中不斷哭喊:「南榕,你為什麼要這樣?為什麼?為什麼?」同時想起她的三伯父林獻堂,兩個不同世代的人,為了爭取台灣人的民主自由人權,不惜和獨裁當局抗爭,雖然方式不一,結果趨同:一個客死異邦、一個死諫自焚。

於是鄭順娘用畫筆宣洩滿腔的不捨與悲憤,一筆一淚描繪鄭南榕的身影,這幅作品掛在民權東路鄭南榕自焚的雜誌社,保留現址而成立的「鄭南榕的紀念館」裡面。

鄭順娘長期關心台灣文化、提升台灣藝術、振興台語以及民間爭取民主自由的各項社會運動,並以贊助經費付諸行動。一九八九年夏,在靜宜大學中文系覓得教職的鄭邦鎮,開始在校內推動「台灣學」和「台灣文學」,聘任許多台灣各領域學有專長的重量級學者、作家等。透過陳千武、趙天儀引介,鄭邦鎮得以結識鄭順娘董事長,獲得極大的精神鼓勵與經費支持。一九九七年秋後,鄭邦鎮接受建國黨徵召,參選台中市長,明知是一場無法勝選的戰局,鄭順娘對他說:「將軍不選戰場,勇者腳下都是路。」這句話讓鄭邦鎮至今仍銘感在心。

鄭邦鎮和鄭南榕在輔仁大學一年級時,有過一段交集。當年有一些共同科目是大班上課,哲學系的鄭南榕、法律系的葉菊蘭、中文系的鄭邦鎮、陳智惠剛好同班上課,鄭南榕熱烈追求葉菊蘭,鄭邦鎮與陳智惠是班對,所以鄭邦鎮和鄭南榕經常在女生宿舍門口因等候女友而碰面。鄭邦鎮回憶當年的鄭南榕熱中橋牌,在女生宿舍門口等候葉菊蘭時,就約同學在樹下打橋牌。葉菊蘭步出女宿大門,鄭南榕和朋友的牌局還沒結束,久候不耐的葉菊蘭嬌滴滴地向鄭南榕抗議:「吃飯啦〜」也在女舍門口守候的鄭邦鎮,親眼目睹這一幕,常常向朋友提及這件趣事,原來即便氣宇軒昂的台獨鬥士,也有青春年少的戀愛進行曲。

無獨有偶,我在進行蔡焜霖的口述歷史撰稿時,蔡焜霖提到一九七九年奉國泰信託董事長蔡辰男之命,籌備「百科文化事業公司」(簡稱「百科文化」),由張詩經擔任總經理,他當總編輯。一九八三年「百科文化」推出以年輕女性為對象的《儂儂》雜誌,「國泰信託」盡一切可能地打廣告,除電視、報紙廣告外,全台灣各地所有國泰機構的大樓都出現非常醒目的《儂儂》創刊廣告牆和廣告旗幟。有幾家廣告公司前來爭取製作,經過比較最終決定和聯廣廣告公司(簡稱「聯廣」)承攬。負責接洽這項業務的正是「聯廣」的業務處處長葉菊蘭。

蔡焜霖對葉菊蘭的人品評價很高,他說葉菊蘭自我要求很高,明講業務往來不可以給私人回扣,所以《儂儂》發行以後,只要有關於女性、女權議題的座談會,蔡焜霖常邀請葉菊蘭擔任與談人。鄭南榕自焚後成立鄭南榕基金會,蔡焜霖義不容辭地自願當該基金會的長期志工。

一九九四年春季,我考進台灣文化學院,陳千武、趙天儀、鄭邦鎮是我思想啟蒙的恩師。因為陳千武、趙天儀的關係,我才會參與鄭順娘董事長經費贊助的一系列《綠川文藝》叢書出版和「綠川新詩話會」活動。就讀台灣文化學院至今難忘鄭邦鎮上課時說過的一句話:「呷別人的頭路,練家己的工夫。」二〇〇二年九月我考入靜宜大學生態學研究所,二〇〇五年四月正式取得靜宜大學生態學系碩士學位,鄭邦鎮立刻聘我擔任人文暨社會科學院的兼任講師,講授「台灣文學欣賞」。沒想到不同世代、不同成長背景的人,竟然不約而同地選擇走在台灣獨立建國的路上。

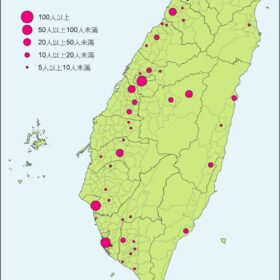

一九九九年九月二十一日凌晨一點四十七分十五點九秒,台灣發生芮氏規模7.3級大地震,通稱「九二一大地震」,霧峰林家頂厝景薰樓除門廳外全部受損,鄭順娘生兒育女的「後樓」也全部夷為平地。霧峰林家古厝於一九八五年十一月二十七日被內政部公告為部訂國家二級古蹟,私人不得任意修繕。面對公部門牛步化作業,鄭順娘每天傷心落淚,身心無法獲得平息。一生與古蹟相伴的她,出生新竹北門鄭家春官第,二十歲出嫁霧峰林家,住頂厝「後樓」,對古蹟懷有濃烈的情感。十九歲那年,新竹鄭家遭美軍轟炸屋毀樑斷,鄭順娘不惜出售父親留給她的嫁妝,一座有三道中庭的平房,得款兩千元用來修復她出生、成長的「春官第」東廳。當時七十三歲的她,已經無力重整家園,最後只能化悲憤為詩文,在陳千武的鼓勵下,持續創作一年多,於二〇〇一年出版處女詩集《窗外一朵花》。陳千武為詩集寫的序文,稱讚鄭順娘「燃燒的詩思不消熄」、「直率寫出心裏話」。可能受到陳千武的鼓勵,鄭順娘繼舉辦台語、漢詩、美術、兒童繪畫、台語演講會等研習活動之後,於二〇〇〇年初,增闢新詩創作研習,隨後才有二〇〇一年八月十八日開始,每個月一次新詩研討與作品合評的「綠川新詩話會」。

-544x800.jpeg)

話說「跨越語言一代」的詩人陳千武,一生致力於現代詩文學創作與推廣外,更積極促進亞洲詩人的國際交流。陳千武與日本詩人高橋喜久晴、韓國詩人金光林的交流,擦出「亞洲詩人會議」火花,金光林的幼子,也是台灣現代詩人協會現任理事長金尚浩,在〈第八屆理事長的話〉(《臺灣現代詩》第七十四期, 2023.06.15, pp. 66-67),詳細說明其來龍去脈。金理事長稱之為「亞洲詩壇的交流:許多事實來自偶然的意念;許多事實的完成,全憑一鼓作氣的狂熱!」以此三人為主幹,邀集其他詩人加入編輯委員,出版《亞洲現代詩集》(華日韓三語),總共出版四集(1981、1982、1984、1988)。除此之外,於一九八八年起,由三國詩人代表輪流主辦「亞洲詩人會議」,陳千武也曾率團參加一九九六年於日本群馬縣前橋市舉行的「第十六屆世界詩人會議」。其後三國詩人交流轉型成詩書展,一九九七年「第一屆亞細亞詩書展」在韓國首爾市國立藝術殿堂畫廊展出,一九九八年「第二屆東亞詩書展」在日本岩手縣北上市「現代詩歌文學館」展出,同時安排陳千武與高橋喜久晴的對談。二〇〇〇年「第三屆東亞詩書展」於台中市立文化中心展出。如此在韓日台三國之間輪流策畫,至二〇〇六年,由台中市立文化局主辦「第九屆東亞詩書展」畫下句點。

一九九九年開始寫現代詩的鄭順娘,不僅成立新詩創作研習營,又提供場地和經費舉辦「綠川新詩話會」,因此二〇〇二年一月二十三日下午二時至五時「台、日、韓詩人交流座談會」就借用金國大飯店場地召開,由我整理座談紀錄,刊載於《笠》詩刊第230期(2002.08.15, pp. 78-89)。鄭順娘文教公益基金會成立十周年紀念,特別印製《綠川書詩畫會作品集》,由「綠川傳統漢詩班」、「綠川新詩話會」學員提供詩書作品集結成書。雖然「綠川新詩話會」後來轉型為台灣現代詩人協會發行的《臺灣現代詩》,初期的詩刊編輯會議、詩人作品討論會,也會借用金國大飯店地下室場地,鄭順娘可以說是台灣現代詩人協會的背後推手之一。

一九九四年春,考進台灣文化學院,成為陳千武、趙天儀、鄭邦鎮的門生,因而與鄭順娘結緣,後來又得知她的小女婿與外子為國防醫學院同班同學,備感親近。雖然鄭順娘晚年臥病,不方便探視,又無緣送她人生的最後一程,藉由閱讀她的自傳、詩集和整理油畫集,再加上我所接觸與鄭順娘有直接間接連結的人事物,以恭謹感念的心,撰寫此文,獻給衷心敬佩的鄭順娘女士。她的生命故事,永遠銘刻我心深處。(2023/07/31)

註:據畫家袁國浩稱:1963年葉火城校長自豐原國小任內退休,至台北南亞塑膠公司任職。台塑企業創辦人王永慶於1963年11月設立「明志工業專科學校」,1964年開始招生,葉火城擔任第一屆工業設計科主任,袁國浩於1965年考入該科成為第二屆學生。1963-1973葉火城在台北任職,因此鄭順娘女士自稱三十七歲(1965)向葉火城校長習畫,年代可能誤記。

本文發表於2023年9月15日《臺灣現代詩》第75期,頁60-79。