記一段林呈祿在戰後的「自述」

吳俊瑩

本文擬討論的這份林呈祿「自述」資料,是出自國史館典藏的「軍事委員會侍從室」檔案。[1]乍看之下,對臺灣史稍有認識者,剎時會有點時空錯亂之感──為何臺灣反殖民運動的理論建構與實際參與者的林呈祿,會出現在蔣委員長(蔣中正)的侍從室資料中?筆者原本並不預期會在以典藏民國時代中國(Republican China)史料為主的國史館找到這份資料,但因工作蒐集資料之故姑且一試,查詢結果中竟然跳出這份資料。由於「軍事委員會侍從室」是蔣中正來臺前,身旁最重要、最貼身的幕僚單位,[2]光從以此為名的全宗檔案,若不瞭解檔案形成脈絡,實在很難讓人聯想到日治時期的臺灣歷史人物資料竟會現身其中。不過這種與史料無意間邂逅的機遇,相信也是不少歷史研究者共有經驗與樂趣!

為了瞭解這個全宗檔案的性質,筆者再多調閱了幾份資料來看,發現這批資料不只有軍事委員會侍從室第三處(侍三處)所建立的人事資料,1945年中國抗戰勝利後,侍三處雖然裁撤,但人事調查、登記方面業務則在核減員額後,歸併入國民政府文官處繼續辦理。[3]1948年5月20日中華民國憲政政府成立後,則續由總統府方面接手此建檔工作。上述的變化可以由人事資料的表格抬頭,由「軍事委員會委員長侍從室」、「國民政府文官處」、「總統府」的轉變一窺究竟。

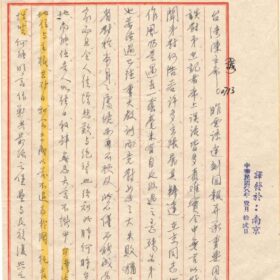

不過在戰後的臺灣,到底是擔任何種層級以上的官員,或是具備何種身分者者,需要在原機關以外,另向總統府報送個人人事資料?這點筆者目前尚無答案。林呈祿自己則在1952年2月16日用細楷毛筆完成了這張準備送交總統府的「人事調查表」,他之所以需要填報這份資料,應該是與他當時擔任「臺灣省文獻委員會顧問」一職有直接關係;筆者作此判斷,是因為該委員會有二人也同時填寫一樣的人事調查表。[4]該委員會顧問雖是無給職,仍是由省文獻會依相關規程聘用之職務。[5]以下所引部分即是出自該表的「自述」欄。從中,或許我們可以思考林呈祿選擇哪些部分,呈現在戰後的國民黨政府前。下引「自述」內文之新式標點符號與粗體字係由筆者所加。

自述

憶自民國七年由祖國湘省來到東京後,則專為該領導台灣同胞青年,喚醒

民族意識,創刊「台灣青年」雜誌,宣揚漢族精神。首倡要求應設台灣議

會,以完成台灣自治;排斥滅族的同化政策,以保持漢族精神,不畏強權

壓迫,奔走反日運動。迨至民國三十三年所主持日刊新聞被迫廢刊日止,

前後凡二十五年間,始終一貫,為民族正義而奮鬦。光復後,以民族運動

初志已達,則潔身引退,專辦東方出版社,從事文化教育事業以養餘生,

而不問世事矣。[6]

林呈祿並沒有按照自述欄位的提示,從家庭狀況、個人性情、志願、體格、嗜好及交遊等談起,在戰後一切以「中國」為參考座標的氣氛下,他倒是先從1917年曾在湖南省立政治研究所和省立統計講習所執教,這一段短暫的「祖國」經驗談起;接著他以宣揚/保持「漢族精神」,為反殖民運動進行定位,「民族運動」中的「反抗」精神貫通全篇。但我們若細究反殖民運動,其實交織著啟蒙、憲政主義與文明開化等多重內涵,擔任雜誌、報紙「主筆」的林呈祿豈會不知?但這些在此刻,似不比民族精神來得重要。

在這份交給總統府的履歷表上的「經歷」欄,林呈祿似乎刻意漏掉了不適合出現在表上的「臺灣總督府評議員」(1941)和擔任「皇民奉公會生活部長」(1942)的「林貞六」[7]經歷,清一色是1920、30年代從事民族運動過程。他不但仔細列出來,同時加以說明:「東京啟發會及新民會總幹事」為「反日宣傳團體」、「東京臺灣青年雜誌社主幹」為「創刊台灣人唯一言論機關」、「臺灣新民報社董事兼總主筆」為「台灣人唯一之日刊新聞」等。但在1967年王詩琅訪問他時,或許是為了「口述歷史」,而不是交給總統府的人事調查資料,林呈祿倒是沒有刻意迴避出任皇民奉公會生活部長一職。[8]然而從林呈祿的自述以及我們現在對他的認識,仍舊是停留在1920年代,以及30年代前半的「半個」林呈祿。2010年7月3日的台灣法律史學會「日治時期的法律論述與法律生活」秋季研討會上,陳韻如報告〈法學者的技藝:林呈祿及其抵抗日本家庭法繼受之論述(1921-1922)〉一文時,與談人吳密察教授,特別提醒我們要將1930、1940年代的林呈祿一併拉進來觀察,這才是完整的林呈祿。

此外,林呈祿的獨子林益謙的人生路程循著戰前日本菁英進路的代名詞——一高(第一高等學校)、東大(東京帝國大學)——而前進,畢業於東大法學部。林益謙就讀東大法學部時,便通過高等「司法科」考試;1932畢業同年,即以第二十一名通過「行政科」考試,雙榜及第,[9]堪稱「人中之龍」, 黃天橫 先生曾以「日本總理的學經歷也不過如此」來形容他的姐夫林益謙。[10]1934年林益謙任職臺灣總督府財務局金融課,1937年改任臺南州曾文郡守,1940年轉任總督府財務局金融課事務官,1942年更升任「金融課長」,走入當時日本殖民政府的權力核心,是少數通過高等考試行政科獲得任用的臺灣人。[11]林呈祿的獨子林益謙三歲時被送到日本本土接受教育,在日本成長的他,與「真正的日本人」幾無二致。1934年林益謙透過拓務大臣介紹,回臺灣總督府覓職時,在面試的考評表「言語」欄所獲得的評語是「明朗,不似臺灣人」。[12]因此,若要探究1930年代中以後的林呈祿為何逐漸沉潛?也許除了「皇民化時期」的重要因素之外,或許還要考慮到,林呈祿有這麼一位在殖民體系上層的兒子。不過,對於明治憲政體制,父子選擇接受,[13]林呈祿自己是「法律體制內的改革者」,兒子林益謙更是選擇「走入體制」。[14]

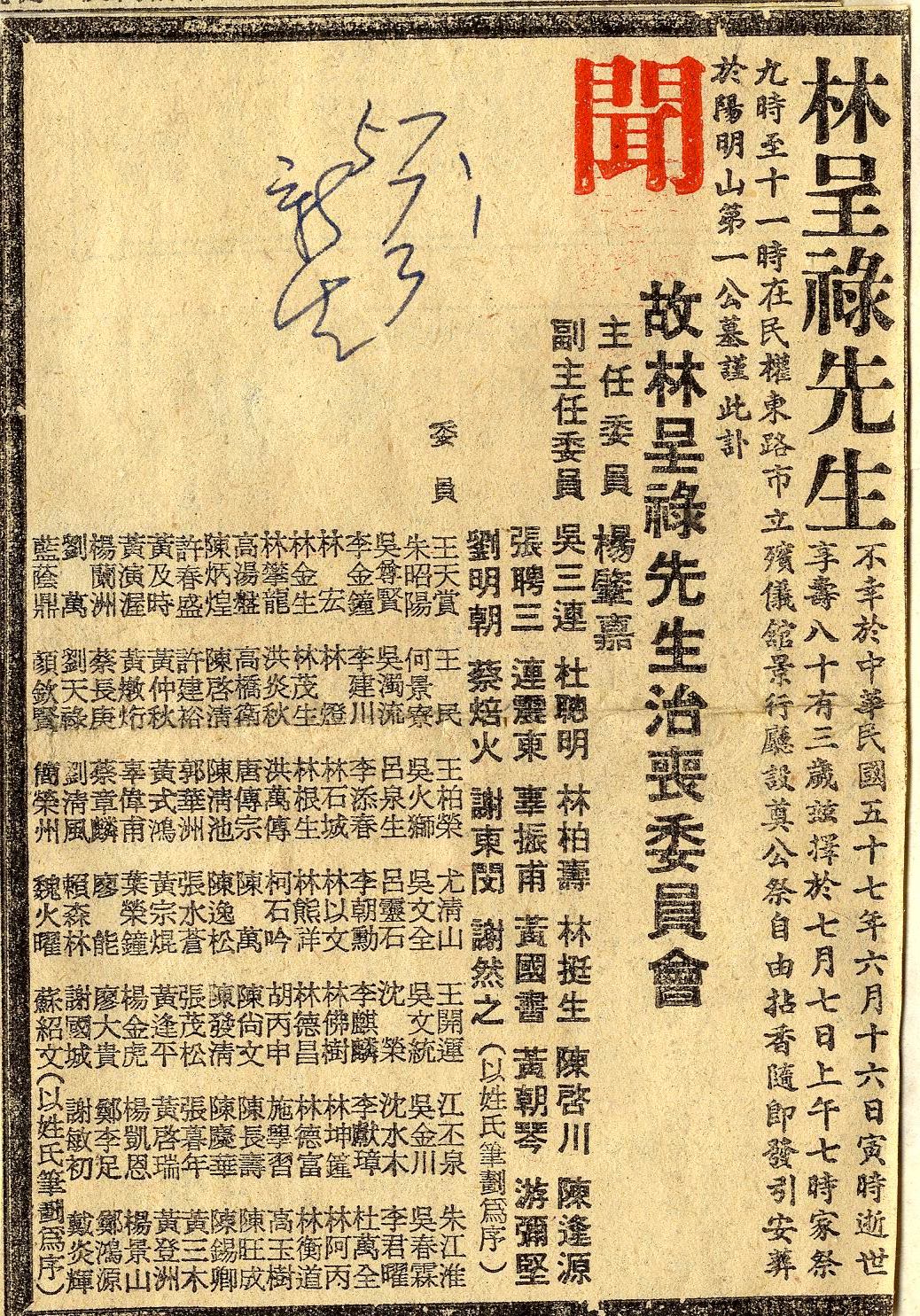

出處:《臺灣新生報》1968年7月3日。

這份戰後林呈祿的「自述」,受限於史料本身目的性太強,價值有限,卻可一窺林呈祿決定以何種面貌呈現在新的統治者眼前。迫於時勢他勢必得抹去某些部分,或重組自己過去的歷史記憶,以定位自己。他自道「光復後,以民族運動初志已達,則懷身引退」,但究竟民族運動的「初志」是什麼呢?站在「體制內」尋求反殖民運動著力點的他,用心於殖民地議會設置的理論建構,回到歷史現場上,何曾將「光復」設定為「運動」的目的?民族運動中以臺灣為思考的主體、[15]一個以臺灣為範圍的議會,[16]終其一生,未能得見。然而,這些不也是當年從事民族運動的「初志」嗎?林呈祿的上級長官臺灣省文獻會主任委員黃純青用「品純學粹,允具民族意識」作為這份人事調查表上的「服務機關考語」,可說與林呈祿的自述主軸相呼應,共同選擇呈現「政治正確」的歷史記憶。

藉由林呈祿的這份自述,我們看到了一段因時代的無奈,而被限縮與窄化的歷史記憶表述。似乎,不少具有日本統治經驗的老一輩臺灣人,也曾如此對待自己的歷史記憶。

註釋

- [1] 該批檔案到1988年10月為止,自總統府移送三批人事調查資料袋,包括人事登記稿、人事調查表、履歷、傳略、服務成績調查、剪報等資料。國史館審編處執行編輯,《國史館現藏史料概述》(臺北:國史館,2008),頁230。

- [2] 1939年中國對日抗戰期間,國民政府軍事委員會特別成立了專門負責人事業務的「侍三處」(國民政府軍事委員會委員長侍從室第三處)。該處在中國對日抗戰期間,主持全國人事調查、登記、考核、分配等人事幕僚業務。侍三處鎖定調查的對象橫跨黨、政、軍、特,還包括不具公職身分的社會人士,其調查、登記所得是構成國史館目前典藏之軍事委員會侍從室檔案的重要來源之一。馮啟宏,〈花谿論英雄:侍從室第三處人事工作析探〉,《中央研究院近代史研究所集刊》第57期(2007年9月),頁120-121、131-132、160。

- [3] 1945年8月時蔣中正命國民政府文官長、參軍長與侍從室,三方共同商討侍從室歸併裁撤入國民政府組織問題。「軍委會侍從室組織及人事」,國史館藏《國民政府檔案》典藏號:001011321001。

- [4] 林呈祿自1948年起,即受聘臺灣省文獻委員會前身臺灣省通志館顧問委員會的委員,但為何沒有於到職當時,即填寫類似的人事調查表,原因尚不得而知。不過,1949年7月1日臺灣省通志館改組為省文獻會後,同月16日,林忠、李宗侗、林呈祿、謝汝銓四人應聘該會顧問。林呈祿、謝汝銓、李宗侗三人同在1952年2月填報由總統府印製的人事調查表,但李宗侗、謝汝銓二人「自述」欄皆留白;林忠則因1937年時即赴中國發展,1947年時已在國民政府文官處建有人事資料,省文獻會顧問經歷則登錄該卷中的「人事登記補充片」上。鄧憲卿主編;王世慶、郭嘉雄、廖財聰總纂,《臺灣省文獻委會志》(南投:臺灣省文獻委員會,1998)頁8、26、595;「軍事委員會侍從室檔案」,入藏登錄號:129000104406A、129000099585A、129000051374A。

- [5]「各省市縣文獻委員會組織規程」第九條:「本會因事實上之需要,得延聘專家為顧問。」參見《臺灣省政府公報》40年秋字11號(1951年7月13日),頁122-123。

- [6] 國史館藏,「軍事委員會侍從室檔案」,入藏登錄號:129000099586A。

- [7] 1941年7月林呈祿任總督府評議員任命案中所附的履歷書顯示,他在同年5月改名為「林貞六」,漢字旁假名注音是「ハヤシサダ ロク」(hayashi sada roku),不過這份履歷書尚無法確任是否是他親筆所寫。附帶一提,「貞六」日文漢字音讀可唸成「ていろく」(teiroku),這倒是和「呈祿」的日文漢字音讀是相同,林呈祿自己也是如此解釋。筆者案,還沒改姓名之前,在日語的讀法中,「林呈祿」就是「lin teiroku」。見國史館臺灣文獻館藏《臺灣總督府檔案》10113冊第6件;黃富三、陳俐甫編輯,王詩琅訪問,《近現代臺灣口述歷史》(臺北:林本源中華文化教育基金會、國立臺灣大學歷史系,1991),頁24。

- [8] 黃富三、陳俐甫編輯,王詩琅訪問,《近現代臺灣口述歷史》,頁35。

- [9] 當年行政科共計錄取五十名。林益謙履歷詳見國史館臺灣文獻館藏《臺灣總督府檔案》10241冊第24件。

- [10] 何鳳嬌、陳美蓉訪問記錄,《黃天橫先生訪談錄》(臺北:國史館,2008),頁160。

- [11] 何鳳嬌、陳美蓉訪問記錄,《黃天橫先生訪談錄》,頁158。

- [12] 日文原文為「明朗ナリ、臺灣人ラシキトコロナシ」。不過,回臺工作,並非林益謙的第一選擇,同時通過司法科考試的他,原本最想在日本內地司法省任職,1933年時並未通過司法省的內部考試。詳見國史館臺灣文獻館藏《臺灣總督府檔案》10241冊第24件。按:日治時期通過高等文官「司法」或「行政」科試驗後,並非可直任實官,而是取得任官資格,不必然分派官職,而是考試及第者自行覓職。

- [13]「明治憲法」固然形式上施行於臺灣,是法秩序上具「有效性」的憲法條文,但在臺灣當時的歷史現場上,若干規定在臺尚未具有「實效性」,也就是說憲法中的立憲主義要素,未能完全進到臺灣,例如臺灣總督擁有律令制定權、行政機關缺乏代議機關的制衡等,都是顯著的例子。不過林呈祿從事反殖民運動,爭取政治權利時,經常會援引明治憲法作為論據,提出法律上的主張。王泰升,《具有歷史思維的法學:結合台灣法律社會史與法律論證》(臺北:元照出版有限公司,2010),頁246-252。

- [14] 王泰升,〈「鬱卒」的第一代台灣法律人:林呈祿〉,收於王泰升,《台灣法的世紀變革》(臺北:元照出版有限公司,2005),頁97。

- [15] 陳翠蓮,《台灣人的抵抗與認同(1920~1950)》(臺北:曹永和文教基金會、遠流出版事業股份有限公司,2009二版),頁65-66;周婉窈,《臺灣歷史圖說(增訂本)》(臺北:聯經出版事業股份有限公司,2009),頁176。

- [16] 王泰升,《台灣日治時期的法律改革》(台北:聯經出版事業公司,1999),頁388-390。

(文章轉載自:臺灣與海洋亞洲 2010/10/25 網站文章)