台中下行列車

高英傑

父親被捕的那年(1952)九月初,我和十位鄒族少年前往台中簡易師範先修班(補習班)就讀,班上共有四十多位包括鄒族、泰雅、布農等台灣西部山區原住民學生。這個班級是台中師範為了儲備原住民小學教師而設立的預備班,只要經過一年修業,可以直升台中師範簡易科(四年制)準備回家鄉服務。學校佈告欄,天天都有政治情況的報告,如原住民的匪諜、貪污、叛亂等案也時時刻刻公佈。因為父親案件也列其中,師生對我異樣的眼光投射,或刻意疏離的動作,使我了解目前自己所處的環境和地位。雖然功課名列前茅,也受到幾位恩師的保護,還是免不了受到同學的欺辱和排斥。(編按,高英傑1940年5月生,此時滿12歲。)

1953年先修班奉令解散,依成績先後,幸運分發到台中第一中學(日治台中一中)初中部,當時的一中,除了優秀的台灣籍學生從中部各地考進來之外,也是當時外省籍子弟、華僑學生、山地籍學生指定就讀的學校。學校人數多,接觸面廣,除了級任老師外,政治層面的話題已經很少出現在生活中了。就在嚴禁說日語的規定之下,台灣籍和山地籍的學生還是大膽地說幾句日語、唱日本歌,其中幾首是父親教我的童歌,在哼唱之中,使我益發懷念起離家一年多的父親。(按,高一生1952年9月10日被逮捕,當時關押中。)

學校有一位中俄混血的女老師,黃昏時常常在教室拉小提琴,我常和幾位同學前往聆聽,夢想有一天能夠和她一樣能拉小提琴多好呀!可能我頻頻聆聽的緣故吧,有一次突然以我想像不到的鄙視口氣問我,你這個山地生怎也喜歡西洋音樂?我回答,我不但喜歡古典音樂,現在學校午休播放的貝多芬第二交響曲唱片還是我從山上帶來的。老師又驚訝又懷疑的表情,充分顯示當時教育工作者對原住民的狀況在了解上還有一段距離。

想念父親的心思,不因功課的忙碌而消失,無罪開釋的期待在心中縈繞,租一部腳踏車,到距學校二公里的台中車站月台,目送下行(南下)列車,變成每星期天的行事,藉此希望見到父親的身影……雖然希望最後落空,但父親留給我的回憶永遠烙印在我心中。

1961年我從台灣省立嘉義師範學校畢業,開始擔任小學教師的工作。雖然無法在家鄉服務,但假日回部落時候,感覺是不一樣了,開始得到許多父老接納與關心,排斥過我的同年齡階層的人也改變了原有的態度。村裡比較正直而膽大的客家人,直接說父親是無辜的、被陷害的,這種人在威權統治的時代少之又少,而且相當冒險。這時官方及學校還相當限制我和三弟英輝(按,高英輝神父,1942-1994)的行動及言論,但台灣的大環境似乎有風雨欲來氣候改變的跡象了。

1983年在學校的聚會裡,從外地作客的外省校長,當著來賓和原住民及教師面前說,阿里山鄉的落伍是高一生造成的,他沒受什麼教育,政府給他鄉長的職位該滿足了還要反叛政府。在座的賓客大都知道我是高一生兒子,而且還是這學校的教務主任,所以場面非常尷尬。我告訴他說,高一生是日治時代台南師範畢業的,他竟回答說日治時代原住民教師,講習幾個月就可以當了。

這事後,我和三弟英輝開始蒐集父親的有關資料,台北的陳素貞老師正好開始作田野調查工作,從那裡取得父親畢業名冊一紙,詳細記載入學和畢業年度無誤。後來影印寄給教育界同仁,讓動不動就說我是某某大學畢業、某某師範畢業,證件戰亂中遺失的人士做些參考吧!接著台灣公共電視台拍攝《台灣百年人物誌──高山船長高一生》時,從台南師範又取得父親親自用毛筆書寫的入學願及其他珍貴資料,對父親求學的情形有了更深的了解。

父親大正五年(1916)進入台南州嘉義郡阿里山蕃達邦蕃童教育所,大正十一年(1922)五月嘉義尋常高等小學校尋常科四年級入學,大正十三年(1924)三月畢業,同年四月十四日就讀台灣總督府台南師範學校普通科五年、演習科一年,昭和五年(1930)年四月畢業,共讀了六年,隨即擔任達邦蕃童教育所教師兼駐在所巡查。

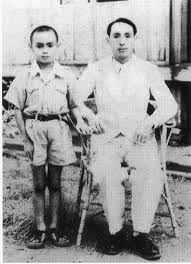

從父親僅留的一本手冊及三本遺失的《潦倒時代手記》(どん底時代の手記)留下的照片中可以想像得出,父親在日治時代十六年當中,扮演鄒族人、日本巡查、教育所教師等三種角色是多困難的事。那時候,內有大哥英生(Hideo)罹患腎臟病,情況時好時壞,還要照顧大批親戚及食客,外有部落文化與行政體系的衝突,加上部落人對破除迷信及廢除家屋葬等工作態度消極,父親都處於兩難的困境。就戰後參加二二八事件、勸導族人前往新美、茶山等地移民的事,加上高山族自治縣構想和聯絡,相信也遇到了許許多多困難與挫折。我真的想像不到在極度繁忙當中的父親,還寫了多首登山、打獵、激勵移民等歌曲,在兒女面前和母親合唱〈荒城之月〉、〈月之沙漠〉、〈海濱之歌〉等歌,祥和的態度,自然的神情,真的想像不到當時心神煎熬的他,能夠這麼堅強。當我唱他為孩子們寫的〈青蛙醫生〉時,溫馨感謝回憶充滿我心中,懷念!懷念父親,好想回到台中火車站目送下行列車,想到列車在車輪轉動的聲音和汽笛聲響中,慢慢消失在眼前…………。

(文章轉載自:臺灣與海洋亞洲 2017/04/17 網站文章)