《高一生獄中家書》導讀(上)

周婉窈

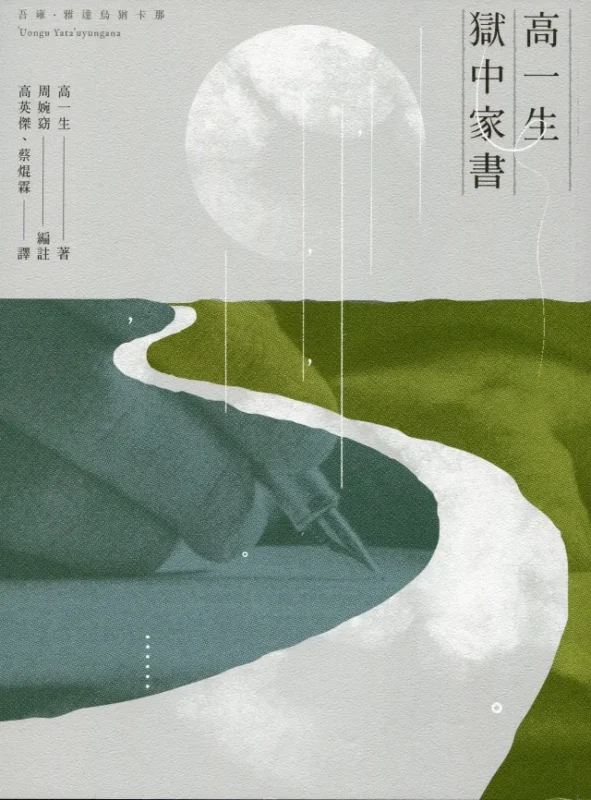

高一生著,《高一生獄中家書》

高英傑、蔡焜霖翻譯;周婉窈編註

國家人權博物館出版,2020年

1952年9月9日,吳鳳鄉鄉長高一生、吳鳳鄉衛生所主任及新美農場場長杜孝生、民政廳山地指導員及高興行經營者湯守仁、嘉義縣警察局巡官汪清山、吳鳳鄉樂野村村長武義德、吳鳳鄉達邦村村長方義仲等人,接到保安司令部保安處林秀欒少將的電話要求他們立刻下山參加山地保安會議。第二天(9月10日)一行人搭乘火車下山,一下車即被逮捕。11日押送到臺北市青島東路三號保安司令部軍法處偵訊。[1]沒有人預想到所謂下山開會是誘捕,更不會想到在軍法處一待就是一年七個月又六天,而且結局很慘,完全超乎想像。

這六個人當中四人,高一生、湯守仁、汪清山、方義仲於1954年4月17日下午二時三十分,和另外兩位泰雅族菁英林瑞昌、高澤照一起在安坑刑場受處極刑。[2]杜孝生判處有期徒刑十年以及七年,應執行有期徒刑十七年;武義德判處無期徒刑。以上這些人不管死刑或徒刑,「全部財產除酌留其家屬必需生活費外沒收」,也就是沒收全部財產的意思。杜孝生是當中唯一一人,只以「貪污罪」判刑,未涉「叛亂」,他在1956年2月25日假釋出獄。[3]武義德則關在綠島,於1975年因蔣介石總統過世而獲特赦出獄。

1952年9月14日,高一生第一次寫信回家,之後他固定每週都寫信回家,後來情況比較不穩定。現在家屬留存五十六封信,從這些存留的信的內容可推知高一生實際上寫回家的信不止這些,可能有信被扣留、沒寄達,或有寄達卻遺失;信中有紀錄的六首創作歌曲也不存。

以下分項說明本書所收高一生獄中家書的概況,以及編輯過程遇到的問題。

一、基本資訊

本書所收五十六封信中,九封是中文,四十七封是日文。高一生入獄後,前兩封信是中文信,後面有七封中文信,沒署日期。

首先,讓我們先了解高一生獄中家書的「基本樣態」,了解之後才能用來對照後來的「變異」。高一生受日本教育,從信中可看出他心思非常細密,思考清晰、條理分明,字很端正秀麗。日期方面,最初四封有標年份,前二封依序寫「民」、「中華民國」,後二封則為「民國」,之後只寫月日,直到沒署日期為止。

高一生獄中書信有署日期的共三十三封,沒署日期的共二十三封。如果以有無署日期,可將信件分為兩階段

前七個月:1952年9月14日至1953年4月14日(三十三封)

後十二個月:1953年4月中旬至1954年4月中旬之間(二十三封)

前一階段時間較短,信件卻較多。高一生前七個月的信,一定署月日,後來沒署日期,推斷是受限制,不能押日期,理由為何,尚無文獻可徵。

在有署日期的三十三封中,第一封到第二十九封可以算是「正常」的信,從第三十封信(1953年3月30日)起,都是一封信只有一頁,直到最後;一頁的信,其中除了第三十到第三十三(1953年4月14日)四封信之外,全部沒署日期。在這裡,我們姑且將之分為「前二九」與「後二七」來加以討論。

「前二九」長短不一,看得出並沒被限制信的長短。高一生有時會將信寫在同一張信紙的背面,只要是有寫字的一面,不管是正面或背面,我們通通算成一頁(這也是一般所謂的「頁」)。其中:

一頁:二封

二頁:八封

三頁:八封

四頁:八封

五頁:二封

六頁:一封

可見寫二至四頁的信最多;最長的是六頁。高一生寫信很有條理,常在信中條列重要或要處理的事情,少則八條,最多到三十三項(信件十七)。

這種寫得很詳盡的情況,到信件三十(1953年3月30日)出現很大的變化,從此,我們看不到超過一頁的信;「後二七」都是一頁,而且多數蓋有紅色「查訖(合)」章,也就是檢查過的。信件三十最特別的是,在信紙上劃有橫格(看似以鉛筆用尺之類的工具劃上的),字寫在格子裡。推測是開始被限制每封信的字數。這張紙有十四行,每行二十格,共二百八十格,也就是信的內容限制在二百八十字以內。雖然「後二七」也有沒劃格子的信紙,也有寫得很密的(信件三十二、三十三),但絕大多數寫得很稀疏,應該就是必需符合字數的規定。相較於「前二九」交代事情很詳盡、流露感情很淋漓,「後二七」只能寫二百多字,對高一生來說,應該是很大的拘束,也帶來極大的痛苦吧?

高一生突然被限制寫信字數,牽涉到日文的問題,我們放到下一節討論。在這裡先交代這批信的對象。這是高一生的妻子高春芳(矢多春子)生前收藏的信,絕大部分的信都是高一生寫給她的,但裡面有二封同時寫給春芳、菊花和貴美(信件一、十)、二封寫給春芳和菊花或芳梅(芳梅即菊花;信件三十六、四十二),一封寫給春芳和貴美(信件五十一),一封寫給菊花(信件二十八),一封寫給貴美(信件二十九)。

從高一生給妻子的信中,我們得知他通常每週寄出二封信(信件四十二、五十),一封給春芳,另一封則以子女為對象,如菊花、貴美、澄美、英傑,[4]他也常寫信給來家裡幫忙的「孩子」正直、梅三(信件十六)。值得注意的是,他曾寫信給嘉義縣縣長林金生(信件七、八),但這些信可能都已成為歷史的灰燼。我們只能祈禱:或許在我們對過去的呼喚聲中,哪一天在哪個角落哪封信突然出現。

二、語文問題

現在的年輕人從出生以後,臺灣的語言就已「定於一尊」,不管在哪裡,耳朵聽到的、學校學習的、媒體採用的語言,甚至阿公阿嬤硬跟你講的,就是所謂的「國語」(標準化華語),幾乎所有正式場合就是只講國語。久而久之可能以為「國語」就是那麼理所當然,人人會聽、會講、會寫,於是無法了解在語言強勢轉換中許多人面臨的困境。高一生被捕是一大劫難,在這個過程中,語言給他帶來極大的折磨。這是整個日語世代的苦難和被剝奪,我們在這裡只講高一生個人的特殊情況。

高一生入獄後,最初兩封信是中文,但並非他自己寫的,應該是他寫好日文信,經獄友或相關人員翻譯為中文,再由他謄寫。高一生的學習能力很強,在日本時代依序接受教育所、小學校、師範學校的教育,他將日文學得很好,他的書信顯示他可以很自然地表達細緻的感情,且帶有文學的感動力。當然,以當時的教育環境來說,師範學校已經是菁英教育,高一生又喜歡看書,下山到嘉義市除了逛琴行之外,常買書;家裡有不少藏書,也有套書,但他受難後,陸續被「外人」取走。[5]鍾逸人回憶說,1946年4月上旬,他要到中心國校(後改名樂野國校)就任校長,到鄉長高一生達邦家中作客,他看到書架的書和牆上的洋畫,感到納悶,想說可能是戰後被遣送回國的日本人送的。吃飯時他故意指著放在書桌上那本尼采的《查拉圖斯特拉如是說》,裝傻詢問,高一生遂引述其中內容,經此交鋒,鍾逸人「對山地人的不正確觀念完全推翻」,認為高一生在哲學方面的學養在他之上。[6]

有這樣學養的高一生,戰後遇到語文大轉換,而且是臺灣省行政長官陳儀所宣稱的「剛性」政策,強勢推行「國語」。高一生身為鄉長,又深受矚目,當然必須盡快學習聽講「國語」,兒子高英輝回憶說:「父親當時國語講不好,但是還可以溝通,他學得很快。」1951年4月6日蔣介石總統的俄國媳婦,也就是蔣經國的夫人蔣方良到達邦作客,高一生和蔣方良談話講一點英文,主要是用國語和她交談。[7]面對面的溝通,可以比手畫腳,也有表情,就算不懂彼此的語言都可以溝通,但是超乎此,若沒機會重新正式地學習一個外來語,且學習一定時期,要用來「聽」、「講」,其實很不容易,而最困難的可能就是「寫」了。

高一生從軍法處寄回家的信,前兩封是中文信,之後就是日文信,末期又是中文信,最後一封才又是日文信。能用日文寫信,至關重要,他在信中說:「這裡特別允准使用日本文(ニホンブン),因此我非常感謝。如果不是這樣,無法寫像現在一樣詳細的信,而成為相互之間操心之源。」(信件九)可見他非常清楚只有日文才能自如地表達想法和感受。高一生住在「優待房」(信件一、十八、二十六),也提到方義仲和其他的人沒能像他一樣受優待(信件二十),以及「其他的人」(難友)接不到家書(信件二十五)。由於目前看到的文獻有限,我們不知道「優待房」到底有什麼樣的優待,但看來高一生應比同案的人和其他難友受到較多的通融。每週能寫日文信是很特別的,但這個情況在1953年3月下旬突然發生變化。

根據高一生於1953年3月28日向軍法處提出的「報告」,[8]他在3月22日用日文寫了一張明信片寄給住在嘉義的女兒澄美,但27日外役將明信片退還給他,說「奉法官之命,對外發信如不以國文書寫,概不寄發」。高一生在「報告」第二項寫道(標點筆者所加):

按在押人生長山地,本省光復以後雖努力學習國文,但對於書寫方面仍未能熟練,而居住山地之家属親友等,莫不皆然。是以前承 特准可以暫用日文書寫報告及書信等事,無任感激。

這裡透露出:先前高一生能用日文寫信回家,是經過「特准」,而且我們看高一生的偵訊檔案,他的「自白書」確實用日文書寫,再經人翻譯為中文,名為「高一生自白書譯件」。[9]高一生這份報告應該也是靠中文不錯的獄友替他擬稿的。根據「報告」第三項,高一生附上他給女兒的明信片,呈請「鑒核照發」外,「嗣後仍想懇特賜曲諒對在押人之書件仍准暫以日文代之,無任仰企」。

這份報告的擬辦建議為「原信交翻譯官閱後,係通候信件,擬准發出三卅印」,獲批「可印」。右下另有一行字:「明信片一件由法官交高翻譯覽後准發」。也就是:1、寄給高澄美的明信片經高一生翻譯,閱覽後,准許寄出。2、高一生的信要交翻譯官閱讀,如果是一般問候的信,准許寄出。那麼,實際上有什麼改變嗎?有。就是從3月30日(信件三十)起,高一生仍然用日文寫信,但信變成只有一頁,且信紙劃有橫格。這封信一開頭就寫:「日文的書信檢查比較困難,所以暫時沒信而擔心了吧。」我們推測:高一生被允許可以繼續寫日文,但須嚴格檢查,且字數有限制,變成只能寫一頁;如果真的「係通候信件」,「查訖」後准許寄出。

後來高一生被規定只能寫中文,根據信件五十,應該是從1954年1月17日起。他在該信中告訴春芳(可能寫於1954年2月7日):「從一月十七日我的信、一直的寫中文。你不能讀解,所以你必定不高興、實在可憐的,我也寫中文、好不容易的。」他確實會請難友替他翻譯成中文(信件五十四),但「因為我们的家庭事情,我不想給難友說明白、所以我、馬馬虎虎自己寫的。我的中文信、不但是內容的不明白,還是一定可笑的、請原諒。」他要春芳每次都託貴美翻譯成日本語。這時候,家裡有一些事情,可能包括長女菊花未婚生子的事(在當時不管在平地或在部落,都是很難堪的事情)。讀者一路讀下來,讀到這裡,應該會感到很難過,一個感覺敏銳、思慮周詳的人,只能寫自己都認為「馬馬虎虎」的信,內容模糊、可笑。如果文字有表情,那麼,這不是他的表情,感覺像是臉上的皮膚僵住後的表情。

最後一封(咸信是最後一封),又是日文信。或許因為他即將被處極刑,又給優待吧?我們再度看到高一生的表情,但那已經是訣別信了。

補充說明,高一生和春芳是俗世的夫妻,同時也是心靈的伴侶,兩人相知相愛。春芳在日本時代只讀到教育所,她到日本人家中學習禮儀,言談、舉止、禮數非常日本,擺到餐桌上的待客料理讓鍾逸人讚不絕口,認為是「平常在日本中上級家庭才能吃得到的珍饌」。[10]但高一生考慮到有些漢字春芳可能看不懂,因此,他會在信中某些字詞旁邊「注音」,日文叫作「ルビ」。高一生對妻子的體貼,顯示在很多細節上。

三、信件排序

當讀者翻開這本高一生獄中家書,會看到信件從一排到五十六,可能有個幻覺:好像這就是高一生全部的信,而且這些信就是按照這樣的順序在歷史的時間中依序出現。請不要忘記:這只是「殘存」的信。至於排序,在這裡,我必須坦白:有署日期的信,大致沒有問題,但沒署日期的信,只能按照信的內容以及內在邏輯暫時這樣排。所謂「正確排序」,目前實在不可期,只能寄望將來有更多的史料出土,加上原件的物質性鑑定,讓信件的排序有再度調整的可能。

排序是編輯這本書信集非常大的挑戰。為什麼呢?首先交代有署日期的部分。高一生一開始的信有署年份,四封之後只署月日,但這還不是癥結所在。困擾來自:一、超過一張紙的同一封信,紙張散開來,錯排到別封信中。二、高一生寫信時,有時會將紙翻過來,繼續寫在背面。這當然不是問題,問題在於過去的信件保管者,為了強固信紙的保存,採取裱褙的方式;如果背面續寫或有寫字,先將背面的內容影印下來,再將整張紙的正面裱褙起來。背面的影印紙和原來的信紙脫鉤,變成單張黑白影印紙,在時間之流中脫離原信,被放到別封信中。

當國家人權博物館陳俊宏館長要我提供高一生獄中書信的編輯意見時,我首先注意到原先的信件排序有問題,但如何重新排呢?非常傷腦筋。記得那時候只要有時間就拿著信件掃描檔,不止要看內容,還要努力想如何讓整封信回歸本身。由於原先的排序「錯簡」情況嚴重,我常常抱著一疊A4列印的信件,看來看去,一整天下來,毫無頭緒。後來,在仔細不斷「端詳」的過程中,發現背面的字隱約有透過來的情況,於是開始看到「端倪」。我十八歲開始跑印刷廠做校對(臺大《大學新聞》編輯小工),當時是鉛字排版,檢字工人必須看慣顛倒過來的「反字」,於是我以這個道理,竟然慢慢地一封一封將正反面「配對」出來。特地在此分享小故事,是想讓讀者知道歷史研究有些時候和偵探差不多。

信件的正反面,在館方的一次工作會議上,獲得與會的蔡焜霖前輩、高英傑老師、中國文化大學塚本善也教授,以及館內同仁,在偌大的螢幕上一一確認過。

正反面之外,還有一個線索,也就是高一生通常在星期日寫信,這是他最高興的日子。[11]這對我們判斷附有月日的信是1953年或是1954年,有一些幫助。當然,我們也發現高一生的信未必都在星期日寫。在排序中,有四封署有日期的信,有疑義,即信件三十(3月30日)、三十一(4月5日)、三十二(4月12日)、三十三(4月14日);我們將這四封排在1953年,理由說明如下。

信件三十已如上所述,是在1953年3月28日高一生寫「報告」請求允許繼續寫日文信後的第一封有字數規定的信,這是外部推斷,另外還根據「內在邏輯」。高一生擔任鄉長之後,全家住在達邦的鄉長官邸,舊屋在小地名稱為「給油巴那」的地方,也就是今天達邦村五鄰〇〇〇號。高一生被捕之後,家人面臨無法繼續住在官邸(宿舍)的問題,高一生曾為此寫信給當時嘉義縣縣長林金生(信件七、八),請春芳不要擔心,但是否必須搬回舊家變成通信中很重要的議題。雖然高一生一再說等他回去再說,但宿舍終究無法繼續住,根據戶口名簿資料,春芳一家人於1953年11月23日搬回舊家,當然戶口登記有可能晚於實際。這封署3月30日的信件,內容顯示還未搬回舊家,所以就不可能是1954年3月30日的信。

按照日期來看,信件二十九寫於1953年3月15日(日),接下來應該是3月22日寫信,高一生寫了一張日文明信片給女兒澄美,被外役退回,才發生寫「報告」請求允許繼續寫日文信的事情。經過這番周折,3月29日(日)上面還沒批示下來,所以沒寫信,到3月30日批示下來後才寫信。接下來就是4月5日(日)這一封,再來是4月12日(日),4月14日這封信則寫在星期二,理由不難了解,因為前一天接到春芳的信(高一生在接到家書後有時會提前寫信,見信件二十二)。4月5日的信提到「移居給油巴那的話」,所以還沒搬家。4月12日和14日這兩封,雖然都是一張紙,但字很密,也沒蓋「查訖(合)」章,相當特別。我們知道高一生等六人在1954年4月17日遭處決,這兩封信在主題和心情上延續前面的信,對未來還懷抱希望,尤其4月14日的信寫道:「……以此,我獲得自由之後的家庭,又變得快樂。」因此我們將它續排在1953年4月5日之後。

在我們討論無日期信件的排序之前,我想交代一個非常神奇的插曲。上面提到的工作會議,目的之一是要確認到底總共有幾封信。根據我重新排序後,共五十五封,但過去的紀載,以及家屬捐給國家人權博物館的記錄都寫五十六封。作為負責重新排序的我,總不能重排後少了一封信,如果真的只有五十五封,那我必須以證據說服大家。所以我們一封一封核對,核對到第十五封信,我說接下來的星期日,1月11日,這一天沒有信。當我們正往下核對時,塚本善也教授突然說:「等等,1月11日有。」大家轉頭看他,他從檔案夾取出四張紙,說,這是1月11日的信。是影印本,他手邊有全部五十六封信的影印本,這一封(信件十六)的原件不知在哪個階段遺失了。那個剎那,恍神中好像感受到有某種超越時空的力量存在。

最傷腦筋的是,無日期的二十三封信。由於這些信都是一頁,內容簡略,具體的事物寫得不多,要排出順序不容易。主要是依靠信的內在線索或邏輯,以下說明幾個據以判斷的原則,原則之間必須互相參照或折衝。

首先,根據信文提到的日期推定。例如信件三十九寫道:4月20日(一)寄信給貴美,到「今天」五十五天沒有信來;信件四十寫道:沒收到你(春芳)的信到今天六十三日,由於該信又交代「田植は六月十日頃」(插秧在六月十日左右),我推斷這封信寫在1953年6月7日。考證有點複雜,寫在註釋中。[12]另一個可以推斷日期的是信件五十,從信中的兩個日期可以推測此信可能寫於1954年2月7日(日)。

其次,高一生家中僱有三位親友的孩子來幫忙:正直、梅三、博代。博代負責帶小孩,於1953年12月下旬離開(信件十四),後來由信子代替(信件二十)。由於耕作需要人力,高一生一直要春芳留住正直、梅三、信子(信件三十九),這是他最掛心的事情之一,但他大概在6月初得知梅三離開了(信件四十),只剩正直一個人,他要春芳盡快找人來替代梅三,因為正直一個人做不了插秧、種杉、刈除雜草矮木、水圳等工作。由於高一生遲至此時(春芳沒來信六十三天)才知道梅三已離開,所以凡是信中提到「正直達」(正直他們;指正直、梅三,有時包括信子)的信,都放在此封信(得知梅三離開)之前。

第三,有關氣候的描述。以下列出我的推斷:

初夏──「早晨已變成很想繼續睡覺的氣候了」(信件三十六)

雨期──「雨季糧食」(信件四十一)

「暴風雨季」(9月;信件四十二)

秋天──已搬到給油巴那(10月或11月;信件四十四)

冬天──「孩子們的食物和冬天的衣服」(信件四十五)

「小孩的冬衣和食物」(信件四十六)

春天──春天播種(信件四十八)

第四,菊花改名「芳梅」。由於高一生相信改名可以改運,要菊花改名,所以高一生稱菊花為「芳梅」的信放在稱「菊花」之後,但有與第三原則衝突的地方,主要是信件四十二可能寫於1953年9月,也合乎菊花於該年7月15日產子,其後春芳寫信告知這件事,日期上算是有吻合。之後出現又出現二封仍稱菊花的信(信件四十四、四十六),或可理解為高一生仍習慣稱呼舊名,或因為當時菊花沒接受改名的建議,恢復稱呼舊名;[13]然而高一生可能為了菊花能改運,最後幾封信都稱她為芳梅。

第五,信文內在邏輯。春芳曾寄照片給高一生,先寄一張自己的獨照,再寄二張照片,含一張英洋和美英的合照,以此,提到一張照片的,排在兩張之前,提到三張照片的,排在最後。

此外,原件的紙張、劃橫格或劃直行等,應該是很重要的線索,由於我不具備這方面的訓練,只憑目測作些調整,先暫作此排序,期待將來有專家進一步鑑定。

最後一封是日文信,是否因為軍法處知道高一生要被處極刑,所以又通融讓他寫日文信呢?判決書在2月23日定案。高一生顯然已經預知自己會被判刑,甚至預知死神的來臨,他告訴春芳:

我的冤罪,以後會昭明。縫紉機被拿走之前,很想穿著妳縫製的衣物。

……

在田間、在山中,我的魂魄時時刻刻陪伴著。

水田不要賣。

提到縫紉機被拿走,就是知道自己的罪刑會導致沒收全部財產。六十六年後,我們很難不認為這是高一生最後的訣別。

註解:

[1]高毅,〈墜落在白色恐怖的縫隙中──博尤.特士庫的悲劇〉,《模擬憲法法庭2016第三屆:轉型正義》,2016年11月13日。網址:https://pnnold.pts.org.tw/Civilconstitutionalcourt/D1-1.html。(無頁碼)

[2]國史館、文建會編,《戰後臺灣政治案件:湯守仁案史料彙編》(二)(臺北縣:國史館、臺北市:文建會,2008),頁962。

[3]高毅,〈墜落在白色恐怖的縫隙中──博尤.特士庫的悲劇〉,無頁碼。

[4]信件十八、二十八、二十九、三十三、三十九、五十。

[5]高英輝訪談紀錄(1993年11月19日),張炎憲、王逸石、高淑媛、王昭文採訪紀錄,《諸羅山城二二八》(臺北:吳三連基金會,1995),頁183;高英傑口述、林瑞珠整理,〈白色恐怖受難者之女──如果不是他的女兒我晚年不會如此淒涼(三)〉,《上報》(2019九年9月24日),網址:https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=71536。

[6]鍾逸人,《辛酸六十年》(上)(臺北市:前衛出版社,1993),頁326-328。

[7]高英輝訪談紀錄(1993年11月19日),頁183。

[8]國家檔案管理局,檔號45 276.11/9122.92 7,檔名〈臺灣省保安司令部軍法處—叛亂:湯守仁、林瑞昌、武義德等〉,頁1229。

[9]國家檔案管理局,檔號45 276.11/9122.92 6,檔名〈臺灣省保安司令部保安處—匪嫌:高一生湯守仁〉,頁1284-1994。

[10]鍾逸人,《辛酸六十年》,頁326。

[11]信件六、七、九、十一、十二、十五、十七、十九、二十二、二十七、二十九。

[12]看這兩封信,很容易以4月20日(一)為起點,推斷五十五日後是6月14日(日),六十三日是6月22日(一),若如此,寫於6月22日的信卻交代「插秧在六月十日左右」,明顯產生矛盾。從4月20日算起,其實不合理,因為那一天是高一生寄信給貴美的日子,不能看做他開始沒接到信的日期,可能更早就沒接到信。從信中,我們得知高一生有做日誌,何月何日寄信都有紀錄(信件十六),推測也紀錄收信日期,信件三十九是說:一、4月20日用中文給貴美寄了信,但還沒有回音。二、到今天過了五十五天沒有信來。所以並不是從4月20日算起,除非那一天他有接到家裡的來信。信中交代「插秧在六月十日左右」,顯然6月10日還沒過,而最靠近的星期天是6月7日,加上目前的排序,若每週一封信來算,剛好這封信是6月7日。考訂如上,但仍有不確定的因素在。

[13]根據高英傑的說法,高菊花沒採納改名的建議。見高英傑口述、林瑞珠整理,〈白色恐怖受難者之女──如果不是他的女兒我晚景不會如此淒涼(三)〉,《上報》,2019年9月24日,網址:https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=71536。

(文章轉載自:臺灣與海洋亞洲 2020/08/19 網站文章)