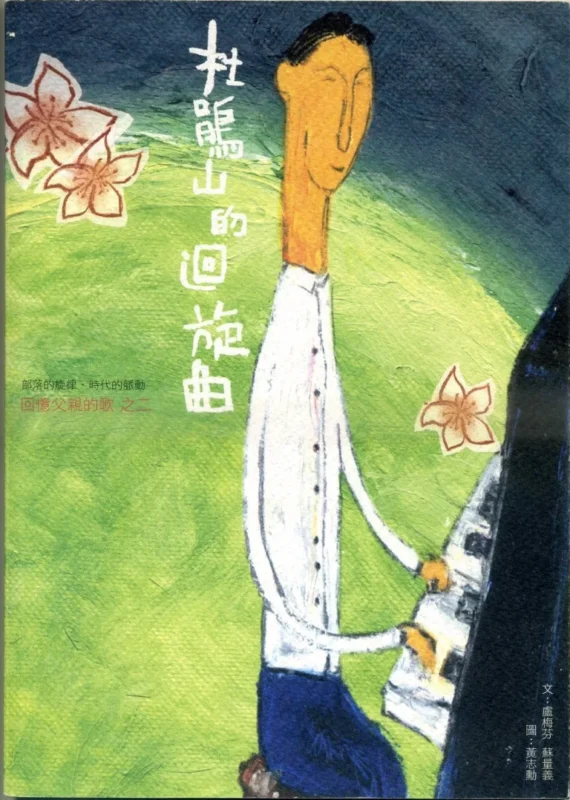

回憶家父高一生先生被捕的當天及其後

高英傑 口述

李靜慧、廖希正整稿;吳俊瑩、周婉窈校注

訪談日期:2012年11月9日

訪談地點:阿里山鄉達邦部落阿里山鄉立圖書館視聽室

——————————————————————

高老師我想再問一次,您以前有講過,但我沒有記筆記,我想再問一下:您說那時候要判刑以前,就在部落裡宣傳……

高英傑:

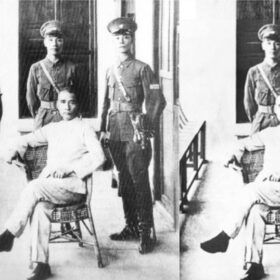

有宣傳單,還有各個村落的所有人都到了,這個我很清楚。那一天(1952年9月10日),我父親被逮捕的晚上,嘉義縣縣長林金生[1]帶所有的官員都到達邦國小,宣告我父親的罪狀,就是偷錢,就是污職的意思,就是貪污的意思。他們都住在招待所,隔天他們就到各部落去,去宣傳這個……各部落,像樂野村每一個人都有收到一個湯守仁、高一生怎樣怎樣……的宣導。(告發父親罪狀的書面資料在被捕之後才出現。)

剛好,我父親的一個朋友,跟我父親在(臺南師範學校)同一個寢室三年的、嘉義書法家叫做陳丁奇[2],陳丁奇是里佳村的宣導員。後來我在大有國小遇到他,[3]他說那一天過去的時候,他的宣導是怎麼講的呢?大概只有他一個人〔這樣講〕──黃宗焜[4]、陳丁奇是南師的、我父親的同學,都是〔年級〕比較低的,比我爸爸是還要低──他講說,高先生絕對沒有貪污。

所以後來──我是不太喜歡講這個事,但那還是講啦──後來,等到有一天大家都寫陳請書說:不要叫高一生回來,這個是「地方的惡霸」(按,指高一生)不要回來的時候,每一個村長和鄰長都蓋章,我二姊也蓋章了,還有我堂哥也都蓋章了。這個陳情書拿到里佳的時候,里佳的村人沒有人簽、沒有人蓋章,村長、鄰長沒有蓋章,他們都故意都到楠梓仙溪捕魚去了。(周:迴避……,不想蓋章……)迴避,到楠梓仙溪去,那個村長是安友信村長,到現在為止,我非常地感謝他。他有兩個兄弟,兩個都很矮,如果你從很遠的地方看到他,以為是老外,因為皮膚白,完全是西洋人的輪廓,是我爸爸的學生。這是另外一件事……因為陳丁奇校長宣導說爸爸沒有罪,真的,里佳的人都相信,尤其是住在這裡(達邦)的客家人跟閩南(福佬)人,都常常跟我講說,爸爸沒有罪啊,你不要相信啦,不要相信啦。

周婉窈:

所以是被逮捕的那天晚上,他們就……林金生……晚上就來了……?

高英傑:

啊,都來啦。我們有一個警官宿舍,我就……媽媽在那邊(家裡),我姊姊在十字國小,那一天在十字國小的時候,我爸爸過去了,要坐木材車(按,運木材的火車)以前,是木材車、不是坐客車,保安司令部的人做調查以前,他就告訴我的姊姊(按,高菊花),說:「我可能短時間不會回來了,你要照顧家裡啊。」因為我的大姊以前當老師,當時已經辭掉老師,在學英語,想要到國外去念書……這個時候我父親就坐木材車,到竹崎就下來了,竹崎下來的時候他有寫一封信給我的大姊,〔寄〕到嘉義警察局旁邊,我大姊住在那裏,也就是所謂的叛亂聯絡中心(民生商店二樓),信也是這樣寫:「你要注意一下我可能會在短時間不會回來……」那我姊姊在那邊,我媽媽在掉眼淚,沒有辦法了,就叫我說:「爬上圍籬去看一下!」我就爬上去了,以前是竹籬笆,我爬上去以後,林金生在那邊正在講話,我聽得很清楚:「高鄕〔長〕があなたたちのお金をどろぼうした。」(高鄉長盜取你們的錢)「どろぼう」就是盜取,盜取你們的錢哪,那個時候燈火是用油燈。隔天,這些人就到各個村落,到各村再去宣導一次。

一般的漢人,就是客家人跟閩南(福佬)人,通通都躲到青年道場,剛好這個地方(按,圖書館視聽室)對面有道場──就是日本人神道的一個拜的地方,這個是放武器,這邊是放劍或服裝,我們有一些面具都放在這裡──他們都跑到這裡,他們以為所有的原住民會起來反了,很擔心,沒有想到,乖乖的,大家都很乖,那天林金生講完以後,各個都回去了,沒事了。……其實,漢人最了解我們,都鼓勵我們,就是他們。真的,那個時間有一點辛苦,家裡有一點辛苦,但是族裡的人……一些人對我們還是蠻不錯的。我記得有一個人拿著柴火,到我們家裡媽媽那個地方去,突然大聲講說:「啊這個很重!我不要啦!」然後就丟到地上。(眾大笑)很重你帶到這裡還不要啦,還丟到別人家……(眾笑)媽媽就沒話講……。

高英傑事後補充:那一天家屋被國民黨兵層層包圍,被包圍的只是婦孺罷了!

附記:這篇文稿承蒙高英傑先生親自校過一遍,謹此致上深謝之意。事件後六十年,高英傑先生相當難以忘懷的顯然是,那些在歷史現場以自己的方式實踐「公民不服從」或「公民不合作」的人們。在國家暴力的殘酷碾壓下,在絕大多數人迅速加入共犯結構時,他們顯示了人性的吉光片羽,給予受難者及其家屬幾許溫暖和精神上的支持,也給了後代的我們難能可貴的啟示。(周婉窈 2013/09/21)

[1] 林金生(1916-2001),嘉義新港人,曾任雲林縣官派縣長,嘉義縣第一屆縣長、雲林縣長;官至交通部長、內政部長、考試院副院長。他同時也是中國國民黨黨官,曾任中國國民黨臺灣省黨部書記長、臺北市黨部主任委員、中央黨部副秘書長。高一生被捕時,他是嘉義縣長(1951/06-1954/06)。林金生的兒子林懷民,是舞蹈團「雲門舞集」創辦人。根據高一生長女菊花女士的回憶:「那時候我去林金生那裡跑了好幾次,他當時是嘉義縣長,可是他不理我。本來就是林金生拼命要弄成這樣的。其實當時誰也沒有辦法,那是老頭(蔣介石)的意思,老頭脾氣不好的時候,就說:『槍斃!』」(張炎憲、王逸石、高淑媛、王昭文採訪記錄,《諸羅山城二二八》,臺北:吳三連臺灣史料基金會,1995,頁164。)研究歷史的人,不禁要問:林金生終其一生是否曾想過他因執行「老頭」的意志而給高一生及其家人、在地社群,以及臺灣社會帶來的重創?不知道舞蹈家林懷民可知道自己的父親在這個剷除原住民菁英的大整肅中扮演的角色?還是兩邊在臺灣歷史的進程中原本就是平行線?被榮耀的恆榮耀,被犧牲的恆犧牲。

[2] 1952年前後,陳丁奇(1911-1994)曾擔任嘉義縣政府山地室「山地教育視導」。〈嘉組山地檢查隊入山檢視山胞生活狀況藉以釐訂施政方針〉,《聯合報》1952年2月1日,5版。

[3] 陳丁奇於1964年5月18日被任命為嘉義縣大有國民學校校長。〈總統令〉,《總統府公報》第1549號(1964年6月16日),頁1。

[4] 黃宗焜(1910-1997),臺南師範學校講習科畢業,東京中央大學法科法學部畢業,在學中高等文官考試司法科合格。戰後曾任嘉義及臺中地方法院推事,臺灣省臨時省議會第一、二屆議員,嘉義市第三、四屆縣長(1957-1963),1963年因案停職。其後任臺灣省議會第四屆議員(1968-1973),以及第一屆增補選立法委員(1970-1991)。

(文章轉載自:臺灣與海洋亞洲 2013/09/23 網站文章)