謝聰敏,一位「創造性受難的老兵」

黃文雄

(發表於2019年9月21日)

謝聰敏先生(1934/5/2–2019/9/8)

去年(2019)九月八日謝聰敏先生離開他摯愛、生死相許的島嶼。

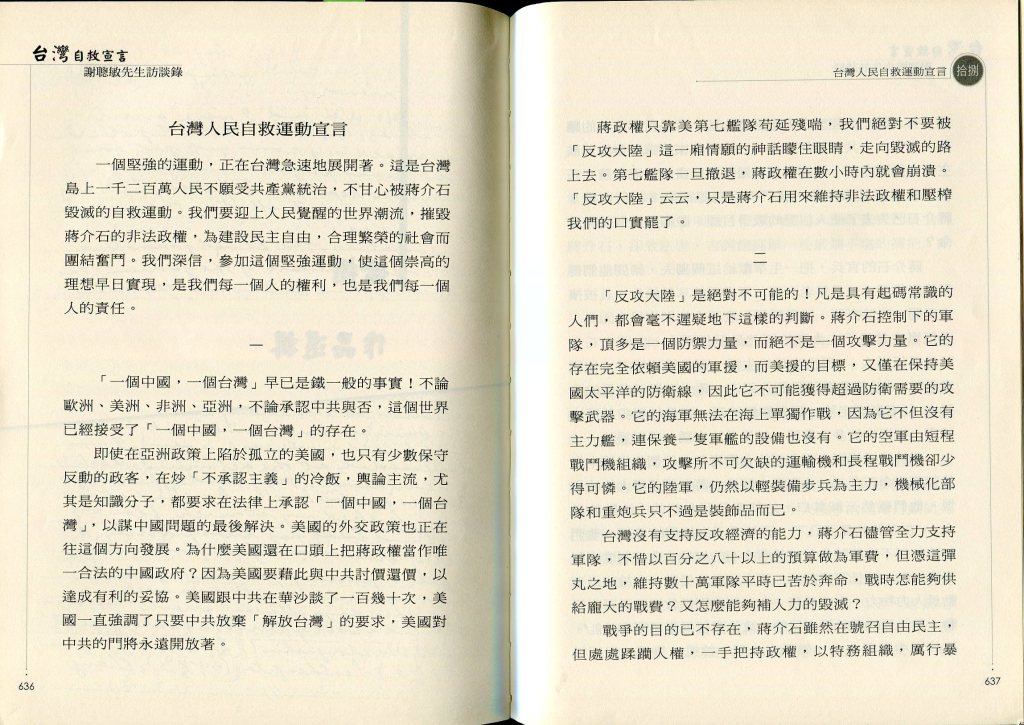

謝聰敏是先知。他和同學魏廷朝,以及老師彭明敏教授都為了一份沒能發出的〈台灣人民自救運動宣言〉付出慘痛的代價。但有多少人知道呢?1964年他們就認為「反攻大陸」不可能。宣言主張:1、一個中國、一個台灣。2、制訂新憲法。3、以自由世界的一分子重新加入聯合國,和所有愛好和平的國家建立邦交。56年後,我們還在努力或躊躇些什麼呢?56年是多久?大概是三個大一學生加起來的年齡。如果你今年19歲,還要翻二倍呢。

自救宣言原本是五萬字版,除了正文還有註解(資料來源等),後來為自保燒掉了──失敗者沒有歷史,也常被迫自動毀滅自己的歷史。

這是黃文雄(Peter)先生寫的追思文,去年在謝聰敏先生的告別式發表。承蒙文雄先生同意轉載,非常感謝。我們也將〈台灣人民自救運動宣言〉的影像檔放到文末,讓想讀的朋友閱讀,或許半世紀前的文獻還會因你的閱讀而多少活過來呢。

周婉窈謹記 2020/09/06

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(各位思念謝聰敏先生的的鄉親,非常失禮,因為頭殼、目睭、腳盤有些間題,我今仔日的報告不得不請陳婉真小姐替我讀稿,請大家諒解。)

美國民權運動的領袖馬丁路德金牧師,為了爭取正義和黑人的民權,曾經入獄二十九次卻仍然不屈不撓,後來還被暗殺。在那篇有名的演講〈我有一個夢想〉裡,他曾經把那天在華盛頓林肯紀念堂前那場大遊行的同志稱為「創造性受難的老兵」(veterans of creative suffering)。這位偉大的牧師沒有、也不必提到自己,他自己當然也是:他和他的同志的「創造性受難」帶來了一個比過去更正義的美國。今天,我也想從創造性受難的觀點,談談我們今天所追思的謝聰敏先生。

甚麼是「創造性的受難」?它至少有兩層意義。第一,敢為了正義而夢想別人不敢夢想的將來,說別人不敢說的話,做別人不敢做的事。第二,即使因此而受難,仍然,甚至更加發揮原來的「創造性」,為社會國家添增正義,走向更光明的前途。

謝聰敏先生正是這樣一位創造性受難的老兵。以下我想從這兩層意義,用幾個例子,來點出謝聰敏先生的智慧、勇氣和風範。

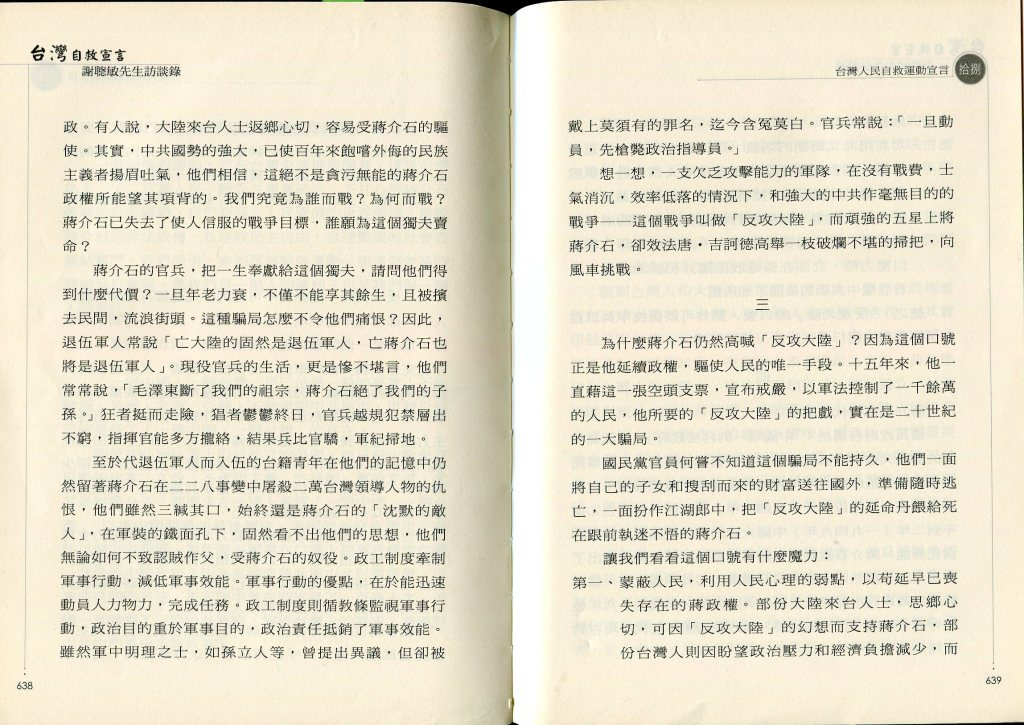

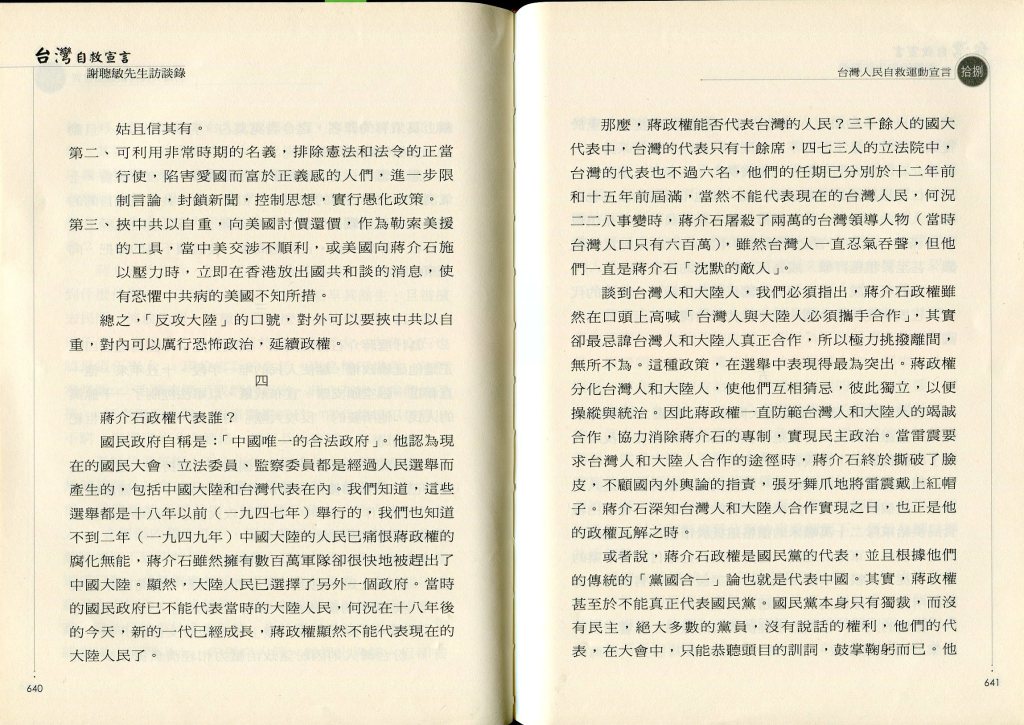

首先,我們來看看他所起草的《台灣人民自救運動宣言》。《宣言》從歷史和全球的高度,從全面而長期的觀點,分析台灣的重大問題,並且提出明確的出路和策略,是當時黨外反對勢力最完整有力的論述。一九六四年九月《宣言》落入特務手中後,震驚了蔣家皇朝,認為不可能是「本省人」寫得出來的。特務拷打聰敏先生,要他承認這是殷海光先生寫的;又拷打同案魏廷朝先生,要他承認是李敖才子寫的。謝魏兩位當然敢做敢當,更決不株連無辜。如果國民黨知道付印的六千字只不過是濃縮後的短版,聰敏先生還寫了一個五萬字、可以用為運動訓練手冊的長版,不曉得他們會又以為是誰寫的?從外文翻譯出來的嗎?(可惜這個長版後來因為案發後的安全考慮,不得不燒掉)。

這是聰敏先生首次受難。一九六九年出獄後他有失去馬丁路德金牧師所說的創造性嗎?當然沒有。在特務的嚴密監視下,既聰又敏的他開發了多少國際和國內管道,把多少政治犯名單和其他文件送到海外,讓國際社會知道蔣家皇朝對台灣人民的迫害,並開始提供援助。<台灣人民自救運動宣言>先在海外流傳,然後逐步流入島內。一九七〇年一月,軟禁中的同案彭明敏教授更透過國際援助,成功的出逃出台灣這個白色恐怖的大監獄,又帶來另一個讓蔣政權震驚的高潮

說到這裡,為了恊助大家膫解聰敏先生的智慧和膽識,必須提一下和我自己有關的事。彭先生一月成功出逃,四月紐約刺蔣事件發生了,蔣家政權最初還想盡力淡化這事。紐約時報的頭版頭條,到中央日報手裡,變成小小一塊,而且說滋事者是「匪特性分歧份子」。請注意,不是匪特而是「匪特性」,不是台灣人自決自救而是「分歧」份子。一個獨裁政權也可以有如此心虛的時刻。如果歐陽醇老師不是隨團訪美的記者之一,那天也在現塲,而歐老師又是卜少夫在香港主持的「新聞天地」的駐台特派員,歐卜兩位也不是國民黨可以輕易指揮的老報人,也許中央日報真的可以把這個事件多蒙混一段時間。

聰敏先生當然不會放過這個機會。他一從美國聽到消息,馬上拉著紐約時報駐台記者Donald Shapiro趕到我家採訪。不讓國民黨壓下這條新聞是目的之一,另一個目的則是保護我的父母弟妹;有國際媒體注意,政府必須對我的家人收歛一些。

可是,這樣做可不像透過密秘管道送出政治犯名單和文件,蔣政權必然知道,也必然會算在聰敏先生的帳上,不管是明帳還是暗帳。聰敏先生比誰都更清楚,但他還是做了。可是大家知道當時他自己的處境嗎?距離第一次出獄不過幾個月,身上還帶著酷刑帶來的各種傷痛,包括脫臼的雙肩和造成行走不便的腿傷。他真的那麼不怕拷打和其他酷刑嗎?但他還是出手了。

離這件事不到一年,聰敏先生又和魏廷朝先生一起被抓了。這次是真正的構陷:花旗銀行和台南美國新聞處的爆炸案。而且六年裡各種酷刑拷打不只加倍而已。因此一九九六年回國後我養成一個習慣:在有他在的場合,我的眼光會不由自主的從他那有名的永遠微笑的臉孔移向他的身體,移向他身體常常會有的不自然的移動和抽動。大家應該不難猜出那些抽動移動是怎麼來的。那是肉眼可見的他為台灣付出的一部分。大家應該也不難猜出我的感受:刺蔣案後我家雖然受盡騷擾,但是,用家父的說法,都是「算有禮數」(然後加上「但是還是很恐怖」)的騷擾。家母每天早上誦讀金剛經的時候,心中不只有我,也有聰敏先生。

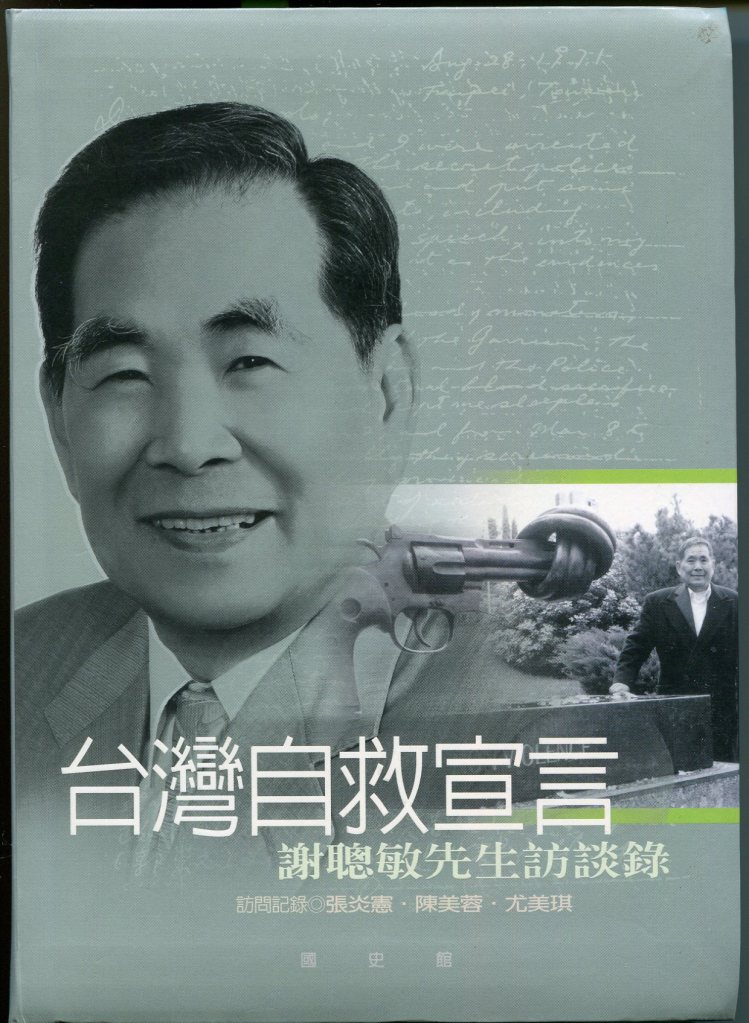

我已經占了安息禮拜太多的時間,只能匆匆幾筆素描這位「創造性受難的老兵」的大愛、智慧、和膽識。在後來的海外流亡時期,在實現海外鬪士返鄉運動,回國以後在立法院,在公民社會,在國際,這位身體永遠帶著傷痛,臉上卻永遠帶著微笑的老兵,當然還為台灣的民主建國工程有過不少創造性的出色貢獻。可惜我沒時間一一報告。幸運的是,他也為我們留下了一部同樣出色的858頁回憶錄,也就是國史舘出版的《台灣自救宣言:謝聰敏先生訪談錄》,想進一步認識聰敏先生的為人和事業的鄉親,可以找來欣賞。

可惜我只能報告到這裡。失禮,感謝,平安。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

下附《台灣自救宣言:謝聰敏先生訪談錄》封面書影,以及該書所收〈台灣人民自救運動宣言〉全文(頁636-648)。

(文章轉載自:臺灣與海洋亞洲 2020/09/06 網站文章)