臺灣原住民族餘生後裔眼中的霧社事件

邱建堂(Takun.Walis)

編按:本文係邱建堂(Takun.Walis)先生受邀出席日本臺灣學會第十一回學術大會「台湾原民族にとっての霧社事件」研討會發表的論文。去年(2009)12月31日本平臺邀請邱先生參與第三次海洋史沙龍「紀錄片觀賞與討論《GaYa:1930年的霧社事件與塞德克族》」,和邱若龍導演一起擔任與談人,承蒙邱先生慨然俞允,可惜後來邱先生發現當日無法返回部落參與族人的除夕慶典活動,而取消母校之行。為了彌補不能與會的遺憾,邱先生希望能將這篇文章發給與會來賓。主辦單位負責人除遵囑照辦之外,深覺這篇文章從霧社事件餘生者的角度入手,有「他者」所無法企及的知性和感性的內在親近性,讀來令人深思不已,因此徵得邱先生的同意,刊登於本部落格,以饗讀者。(周婉窈)

一 「Gaya」時代的快樂喜悅

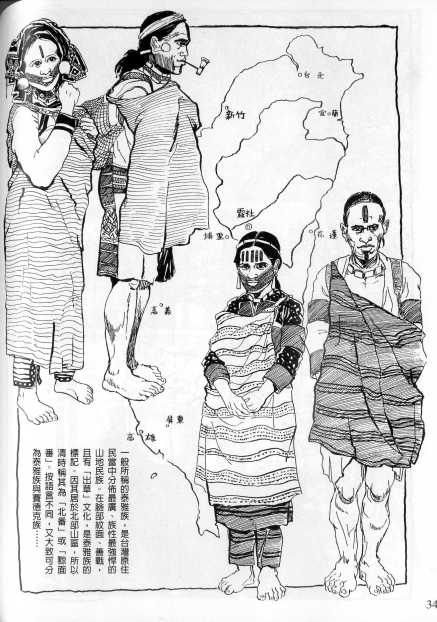

我族自稱Seediq,「Seediq」是「人」的意思,另有Toda及Truku兩個方言群,幾千年來即悠遊生聚於臺灣中央山脈中部的霧社地區,是臺灣古老的原住民族之一。日治之前,北方與強悍的泰雅族為鄰屬,南方與勇猛的布農族於萬大南溪為界;1814年埔里地區原住民遭漢人屠殺後,西南與移住的平埔族群相接壤。當時尚屬部落時代,各族皆有出草馘首的習俗,不同族群之間關係緊張且互不往來,閉鎖於各自的傳統領域。本族自古崇信Utux(指所有人的靈鬼),恪遵族群的Gaya(文化與社會的規範,是族群的生存法則),雖無可供書寫的文字予以記載,卻是族人共同遵奉的規範,而Gaya的法則則蘊涵於本族豐富又深奧的語言中。凡我族人皆精通族語,亦必熟諳Gaya;族人堅信違反Gaya者必遭Utux的懲罰。故舉凡農耕、狩獵、出草、治病、親屬關係、個人與部落以及各部落之間的關係等均有嚴謹的Gaya規範。在敬畏Utux、遵從Gaya的部落時代,族人依部落長老的生存經驗,延續族群的發展,常因部落獵場糾紛或恐遭外族馘首的危機,致使族人以「部落意識」為核心價值,形成一個堅強又團結的戰鬥生活團體,堅守自已明確的傳統領域。

日治之前本族未曾遭受國家機制之統治,長久以來縱然四方強敵環伺,本族三個方言群互相通婚,關係密切。族人在地廣人稀的土地上,依Gaya的規範,過著傳統燒墾游獵、自給自足的傳統生活,以小米、甘藷為主食,享用獵不盡的獵物,與大自然共生共榮,可說是族人最快樂喜悅的時代。

二 異族入侵──浴火重生

當族人尚緃情於山林生活之際,我族的傳統領域已被滿清私自轉讓予大日本帝國,對尚過著新石器時代生活型態的本族而言,強權的到來象徵著部落時代的結束、族命劇變的開始。1930霧社事件,1931年5月6日餘生族人被迫離開祖居地遷移現居地重新建立部落,日治時期稱臺中州能高郡川中島社,國民政府後改為南投縣仁愛鄉互助村清流部落,我是1952年(民國41年)事件後二十二年生、長於清流部落迄今。祖父母輩們,歷經悲壯的霧社事件,是事件的倖存者,平日沈默寡言,卻常獨自吟唱著哀傷悲愴的傳統古調,似乎在思念著離世不久的親人或懷念生長的故鄉,耆老臉上的紋面是本族傳統的族群標誌。少年時期隨祖父上山狩獵,學習狩獵技能與狩獵的aya,時聞他談及過去的回憶。部落喜慶後常由Mahun Mona及Tiwas Pawan領導部落婦女表演悲壯的傳統舞蹈並唱吟先歡樂後哀怨的歌謠,也聽到男人酒後爭吵的對話,耳濡目染得知祖父母輩們曾各自擁有自已的部落,卻共同經歷了悲慘的事件,只是老人家們不願談及令彼等傷心的回憶,也為了後輩子孫有新的未來,長者均避談霧社事件,後輩的我們只知其有而不知其所以然。餘生先輩在迫遷之地蓽路藍縷,盡一生之力重建新的部落。

三 迎回「Mona遺骸」──首次為族群歷史掉淚

1973年唸臺大三年級時,我與姑丈劉忠仁先生(Mahung的女婿,亦即Mona Rudo的孫女婿[1])自本校考古館迎接Baki Mona(baki長輩之意)的骨骸返鄉安葬,近六小時的返鄉車程中,陪伴著Baki Mona的遺骸沉思著被滿清視為化外之民,被漢人、日人稱為蕃人的族人竟有如此悲壯的過去,凝視著祖母所敍述尚掛在Mona左手的銀環及身邊的兩把獵刀,刀鞘上還裝飾著被馘首者的髮絲。曾是雄霸中央山脈令人喪膽的族群,狩獵的能手,竟如野獸般地被日本軍警獵殺,成了被獵狩的對象,悲慘的命運,首次為自已族群的歷史而掉淚。遂決意打破禁忌,請教時已六十餘歲的祖父母輩以及耆老們有關事件的記憶,試著記錄本族的這段歷史。

四 虛偽、任務型的「和蕃聯姻」政策

依Gaya族人非常重視姻親關係,日人進駐埔里後,即進行與頭目家族聯姻的「和蕃政策」,如近藤勝三郎與本族最大的主力部落Paran社頭目之女的婚姻即為一例,透過這層姻親關係窺伺本族的動態和武裝戰鬥之能力。其後,日軍警始漸次挺進霧社地區,1901年於觀音山一帶與本族首次交鋒,日方戰敗而退;1902年「人止關」之役,日方再度敗北,族人對不知名的入侵者,便以其軍帽帽緣沿邊為紅色之特徵而稱為Tanah Tunux,Tanah是紅色之意、Tunux是頭,直譯為「紅頭者」,此即為本族人迄今仍稱日本人為「Tanah Tunux」的由來。日方不甘受阻於人止關外,遂對霧社地區進行大封鎖,嚴禁民生物資如塩、鐵器等進入山區,造成族人生計之極度不便。另外則暗中進行攻佔霧社地區之陰謀,藉恢復民生物品交易之名,唆使原住卓社大山深處的布農族,於兩族交界處臨時塔建簡易交易所,並透過本族嫁給異族之婦女的遊說,誘使本族人前往交易,族人不察此為日人所設下的誘殺陷阱,百餘戰士依約攜物質前往交易。尚不擅於飲酒的族人,在布農勇士熱情之招待下暢飲日本酒而醉,埋伏於四周的布農勇士在日警指揮下湧入交易所內狙殺我族人,狼狽逃回部落者不及五人,日人稱為「姐妹原事件」。對此事件功不可沒者應屬Paran社最信任的女婿近藤勝三郎。

史前無例地,剎時之間竟有本族百餘青、壯年男子慘遭馘首且武器盡失,本族最大部落Paran社之下部落近乎滅社,此後日軍警不費一兵一卒即順利佔據霧社,「蕃日聯姻」的引狼入室,陷我頭目於不義,傳統領域之門戶為之大開。後來,近藤勝三郎再娶Gungu社(荷歌社)頭目之妹Obing Nokan,其弟近藤儀三郎與Mehebu社頭目Mona Rudo之妹Tiwas Rudo通婚,兩社皆為本族的主力部落,其頭目以馘首名聞各社,自此共同抵禦、護衛傳統領域之機制瓦解。日軍警以絕對優勢之現代化武器及訓練有素的軍警人員,加上與主力部落頭目結為姻親關係,逐一征伐各部落並全面沒收槍枝。槍枝係本族男子的第二生命,沒收槍枝期間,日方對拒絕繳槍的族人一律格殺勿論,日軍警在內山部落的征伐行動極為蠻橫粗暴,毫無法律可言,順者為良蕃撫之,不順者為凶蕃殺之,視族人如野獸般殺害。日治人口統計資料顯示,霧社蕃約有3000人以上,至1912年僅剩1600餘人,更內山的Toda、Truku語群之狀況更為悲慘。由本族人口之銳減,足見日軍警之殘暴,這是二十年後爆發霧社事件的遠因之一。經過毀滅性的征討後,各部落被迫逐一「歸順」,而近藤勝三郎和近藤儀三郎於任務完成之後,亦隨之消失於霧社地區。

五當牛馬使役與蠻風統治

日人認為族人已無反抗能力,可以完全宰制各部落,繼之以高壓蠻橫手段治理。自1908年興建霧社警察駐在所起至1930年間,年年大興土木,舉凡霧社地區各部落警察駐在所、學校、醫療所及農業講習所之設施,道路橋樑等工程,如火如荼地相繼進行,我傳統領內的高山檜木是日人最愛的建材,而部落族人便是搬運檜木的最佳人力。年復一年砍伐巨木搬運木材,禁止傳統祭儀活動,農獵難以為繼,生活作息劇變,令族人苦不堪言,反抗之心年年醞釀、積壓。終因各部落頭目於1911年間獲邀參訪日本國後,體認日本人口眾多,武器精良,而年年壓制著青、壯人殺日人之意圖。

頭目們也傳述彼等在日本本國參訪的見聞,發覺日本國內的警察、軍人是多麼的親切有禮,為何部落的警察是多麼的自大又蠻橫無理?日人在部落教育本族孩童如何做一個現代化的皇民,然於現實的部落生活中,日警卻採高壓之統治手段,終年過份地奴役、無端欺侮其父母,怨聲載道,殺日之心從未間斷。為延續族人傳統,甚至集體罷課將孩童藏匿山中紋面以示抗議,日人不為所動,繼續其蠻風統治。

編案:賽德克族已於2008年4月23日從泰雅族中獨立出來,成為台灣原住民族第十四族。

六 事件當事者記憶之串聯

1928年更為興建埔里武德殿的大工程而動用了本族所有人力,從二十餘公里外的守城大山伐木製材後搬運至埔里。族老說山頭由本族(霧社蕃)負責,依次由Toda、Truku族人接駁搬運到埔里,經年累月的使役,視族人為牛馬,動輒得咎。1930年為興建霧社寄宿學校工程,由十餘公里外Mehebu部落後山的製材場揹運建材至霧社,Mehebu是Mona Rudo的部落,族人常至Mona住處訴說二十餘年來的勞役之苦,倡議早日消滅傳統領域內跋扈的日本人,以恢復傳統作息。祖父曾說過(時年24歲),族人計劃很久了,只因頭目們瞭解日本人會滅社滅族而反對,但青壯人已沉不住內心的怒火,消滅日本人已是族人的共識。恰逢Mona Rudo長子Tado Mona、次子Baso Mona與跋扈自大的吉村巡查發生鬥毆事件,事後雖經頭目Mona率子向吉村大人賠罪,唯吉村警佐不僅不接受,且揚言從嚴究辦。Tado說過「與其被日警抓去,不如先殺了他」,倡議多年的殺日意識,吉村鬥毆事件成了導火線。族人搬運建材之路線隣近Mehebu部落,滅日計劃很快傳遍各部落,二十餘年的怨憤,頭目如何也壓不住青年族人必死之決心。Awi Tado說過「事件前夕,部落附近山谷每晚均可聽到鬼靈哭泣之聲,族人預感將發生大難」,時任職於Boarung社蕃童教育所教師的花岡一郎,帶領學童經Mehebu部落至霧社參加運動會,族人若無其事地讓孩童跟隨他去。

1930年10月27日清早,Drodux部落的族人向曾祖父說「今天是殺日本人的日子,你是頭目,去外面看看狀況如何?」當曾祖父們行至途中,正遇見其妹夫Tado Mona的戰鬥隊伍自Gungu社提著日警的頭顱前進,曾祖父一句「Ma namu so kiya di?∕ 你們怎麼這麼做了呢?」riso(青年人)終於爆發了忍辱二十餘年的Gaya大出草。

1930年日人已佔駐霧社地區二十七年之久,二十餘年的皇民教育,培植了不少中堅幹部,甚至架空了傳統頭目的領導地位,平時所建立的綿密警察情報反應系統,也因民怨已深、民心相背而失靈。是日警過於自信本族人已慣於被奴役?亦或沈溺於年年立功而升官的夢幻而毫無反省能力?倘若日人對我族人多一點點尊重,不過於歧視(時尚稱我族人為蕃人),不過於壓榨勞力,此悲劇應可避免。

族人自行燒毀部落糧倉(repun)後向Mehebu社集中,以表決一死戰之心志,首先迎戰日軍的是近藤勝三郎的第二個親家,Gungu社頭目Tado Nokan,是近藤勝三郎的Ane(當事者與太太兄弟之間之稱呼),於原始部落Truwan交戰,日人縱以精良的武器、大砲攻擊,族人仍奮勇迎戰,此役頭目Tado Nokan雖因而為族英勇捐軀,也讓日軍見識到族人肉博戰的勇猛犀利及不畏死的強勁纏鬥力。

另在Butuc(十字高地)戰役,幾乎殲滅日軍的正是近藤儀三郎的親家,Mona Rudo的長子Tado及次子Baso所率領的勇士。是役Baso雖因下巴中槍脫臼,也不願連累族人而要求將其馘首,現場由其兄Tado執行,事件中本族全無醫療設施,重傷者多選擇自殺,是不願削弱我族的戰鬥力。此役也讓日人見識到族人叢林戰法的靈巧與飄忽不定,常殺敵於無形中,族人咸認日軍若非仗其機槍、大砲、飛機之優勢實不堪一擊。

唯一令族人束手無策的是日軍機,當日軍機首次飛在Mehebu上空時,族人好奇地觀看會飛的房子(飛機),再度臨空時,突然有人高喊「它的『孩子』掉下來了」,剎那間只聞「轟」地聲響,族人即血肉橫飛,所謂的「孩子」竟然是炸彈,讓族人見識到日軍新式武器的殺傷力。日軍叢林戰受阻,遂行其以蕃制蕃慣用的技倆。每日征調幾百名助日族人所組成的「襲擊隊」,以絕對的優勢掃蕩圍攻我方,且急速製造效果以加深族人部落間的仇恨,坐收漁翁之利。

七 撕裂族群情感的「以蕃制蕃」策略

以蕃制蕃的策略確實令族人震驚與憤怒,同樣受到日人二十餘年的欺悔,事件前也同意共同行動的族人,為何日人得以策反成功?除了響應Mehebu社繼續與日人殊死戰的六部落外,全族人轉而協助日本人,使族人的處境更為艱困。依Gaya同族不可互相馘首,論所馘取之首級行賞更是空前,至今族人相信那是日人威逼唆使所致。軍機炸彈事件後婦孺避難至Mehebu溪上游峽谷岩窟中,飢寒交迫的冬天,僅依靠老者或少年外出找食物,覓食者也成了襲擊隊馘首的對象。

Toda的襲擊隊Pawan Nawi,在掃蕩Boarung社附近耕地時擊落樹上的我方族人,欲馘首時赫然發現竟是自已親弟弟,情何以堪?在Mehebu岩窟的族人,聽到助日襲擊隊在搜索並馘取留在自已耕作地老弱婦孺之首級時均氣憤難忍。Drodux社的Puhuk Walis率十二名Gungu社及Drodux社的勇士穿過日軍嚴密的封鎖線,回到Drodux附近迎戰助日襲擊隊,在見晴農場附近遭到Toda Tnbarah社頭目Tumu Walis等五十四名襲擊隊的追擊,追至Habun溪支流Tbyawan時,我方後臨山谷峭壁已無路可退,Puhuk等只得背壁一戰,我方十二人中的Walis Mahung站在中央高地時,被襲擊隊的哥哥看到時,他的哥哥還高喊叫道「不要射殺我弟弟」。

在激烈的槍戰中,曾參與該戰役的Awi Tado說「他叔叔Puhuk Walis,槍戰時左手指可同時挾帶數顆子彈,以利快速裝填子彈」,由於我方占據有利的地理位置,頭目Temu Walis以下十餘名襲隊員當場陣亡,十餘名重傷。此役十二人雖無人傷亡,却相對無語,氣氛凝重,毫無退敵致勝的喜悅,因陣亡的竟是自己熟悉的族人及尊重的頭目,無語問蒼天:「何以不是日本人呢?」十二人各自回到自己的耕作地,因思及骨肉相殘家破人亡,不久傳來的卻是戰勝者自殺的槍聲,亦有上吊身亡者。

在岩窟保護婦孺的Pawan Nawi說過「當Puhuk等十二名戰士離開岩窟時,彼等部落之婦女在岩窟森林中集體上吊自殺,有樹枝因負苛太重而折斷」。依Gaya出草不一定會成功,出草前就如同與親人訣別,岩窟的婦孺本已飢寒交迫,為使男人出草無後顧之憂而集體上吊,常是他/她們別無選擇結束生命的方式。事件六十年後,Pawan Nawi以七十六歲高齡帶領我及Dakis等四人前往岩窟探勘巡禮時,除小徑蜿蜒難爬,青山綠水依舊,觸景傷感之餘,令Pawan老人家痛心不已。

八 結語─「Utux與部落」面對「天皇與國家機制」

族人在霧社地區遭受日人二十七年的高壓統治,終以執行Gaya集體出草的方式結束煉獄般的生活。1931年5月6日事件餘生298人迫遷川中島社(清流部落),經日警長期秘密調查後,於1931年10月15日又逮捕二十三名十五至五十五歲的部落男子(另加Paran社15名,共38名),先於埔里郡役所獄中施以酷刑,後於1932年3月17日活埋於埔里荒郊,日人才結束對我族人之清算行動。

霧社事件犠牲了我千餘族人的生命,財產、土地盡失。事件後日人雖改變了統治的方式,並以「高砂族」稱呼原住民族,但本族(霧社蕃)的部落已完全消失於霧社地區。人類進化、發展的立足點不同,各民族的生活方式、文化習俗、價值觀差異頗大。當本族的Utux與部落面對日本的天皇與國家機制,各自執行自已Gaya的結果,事件的發生是必然的。與事件倖存的族老共同生活三、四十年,祖父母輩從沒教導子孫輩任何事件後的仇恨,只說「日本人太過份」,本族三個方言群在日人離開後,忘卻過去受日人操弄所發生的不愉快事件,依然通婚頻繁並攜手共創未來。

最後非常感謝日本臺灣學會的邀請,讓忝為事件後裔的我──Takun Walis Gluban有此機會與大家會面。也感謝天理大學下村作次 郎 教授、國際交流基金日本語專門委員魚住悅子講師、京都大學駒込武教授以及鄧相揚先生、Dakis Pawan(郭明正)的指導與鼓勵。

Mhuwe namu bale!(謝謝大家)

Knbeyax!(珍重再見)

承蒙邱若龍先生同意本編輯部從《霧社事件──台灣第一部原住民調查報告漫畫》一書中選取圖片當本文插圖,謹此致上深謝之意。

[1] Mona Rudo 家族唯一的餘生女兒Mahung Mona遷住川中島社(清流部落)後再婚, 因無法生育而撫養我姑媽(當她還是嬰兒),及長招劉忠仁君入贅以維持農業家庭。

(本文轉載自:台灣與海洋亞洲部落格 2010/02/10 網站文章)