台灣非是台灣人的台灣不可(4)-左翼台灣民族論及系列小結

吳叡人

[從新文協到台共─左翼台灣民族論的發展]

左右分裂後,右派勉力維持了三年的聯盟關係,但左派則從一開始就展開內部不同派別的鬥爭。如果右翼台灣民族解放論是右翼陣營各派妥協的結果,則左翼台灣民族解放論則正好相反,是左翼戰營內部不斷「思想鬥爭」與分裂的結果。從一九二七年文協左傾開始,左翼陣營內就有王敏川的所謂「上大派」(支持日共二七年綱領)與連溫卿的非上大派(主張山川主義)的對立,以及無政府主義者與共產主義者的對立。一九二九年九月,無政府主義者率先脫離新文協。同年十一月,連溫卿一派在文協第三次大會上被除名。緊接著,與日本勞農黨關係密切的張信義一派也被剝奪實權。這一連串鬥爭與整肅背後的主導勢力是一九二八年五月成立的台灣共產黨。警察沿革志對這個「分離結合」(日共理論家福本和夫語)的過程做了清晰扼要的總結:「[台共]黨團則將該排擊者儘量排擊,該克服者儘量克服,使本島左翼運動逐漸在台灣共產黨之下,步上統一的過程,文化協會亦成為完全在黨指導下的大眾團體。」

台灣共產黨是日本共產黨在一九二八年依據第三國際指令而協助成立的。一九二六年底,解散後又重組的日共為解決黨內所謂福本主義和山川主義之間的路線鬥爭而至莫斯科尋求第三國際之仲裁。一九二七年七月,第三國際通過了布哈林主持起草的日共新綱領,此即所謂日共之〈七月綱領〉或〈一九二七年綱領〉。這份綱領對於殖民地問題,對日共做了兩個重要提示:一、殖民地完全獨立;二、日共應與日本殖民地解放運動保持密切聯繫,並給予思想上與組織上的支援。依據此一指令,日共在一九二七年底召集林木順、謝雪紅等曾赴俄受訓的早期台灣共產主義者,指導籌組台灣共產黨,並由林木順與日共中常委佐野學和渡邊政之輔共同起草〈政治大綱〉與〈組織大綱〉等文件。一九二八年一月,謝、林二人赴上海法租界,著手組黨。四月十五日,台灣共產黨以「日本共產黨台灣民族支部」之名正式成立。台共甫一組黨,即因「上海讀書會事件」陷於癱瘓,幾經波折,終在一九二八年秋在台灣重整,展開活動,並且如上所述,在短短一年多的時間中便整合了台灣的左翼陣營。在這段時間,台共進行思想鬥爭與整合最重要的指針,就是台共一九二八年的〈政治大綱〉。這份文件清楚而完整地鋪陳出一個正統第三國際路線的左翼台灣民族解放運動的論述。

根據台灣史學者陳芳明的研究,一九二八年台灣共產黨的〈政治大綱〉出自首任台共秘書長林木順之手。最值得注意的是,在第三國際「殖民地完全獨立」的指令下,這份文件將台灣殖民地的解放運動置於「台灣民族革命」的獨立範疇之內,與中國和日本革命,清楚地區隔開來。

這份文件在第一段「台灣民族的發展」,就開宗明義地揭示了一個完整的「台灣民族」形成的歷史論述。這個論述可謂台灣抗日民族運動最完整、成熟的台灣民族論,值得吾人在此全文引述:

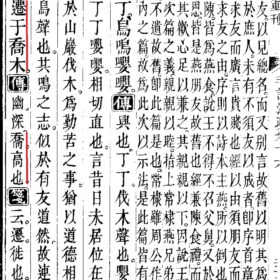

「台灣最初的住民是野蠻人,所謂的生蕃。在十六世紀的前半葉,這個蕃島南由先進國荷蘭佔領,北部則由西班牙佔領。是為台灣殖民地歷史的序章。一六六零年鄭成功為滿清所敗,率兵東渡台灣時,為數甚少的荷蘭人和西班牙人歲被逐出島外。其後生蕃漸次承受壓迫,土地逐步被剝奪,終致完全被漢人逐入深山之中。從而土地悉被鄭氏一族及其部屬之大農戶等所分割佔有。此後由中國南部移住台灣的漢人與日俱增,所謂台灣民族就是此等南方移民渡海來台所結成的。當時鄭氏一族對台灣的統治完全建立在封建制度之上。(同時也保存民族遺傳的風習)

其後,清朝派遣封建領主駐在此地,依然採用封建制度統治台灣。然而隨著時日推移,封建制度也日漸動搖起來。促成此種歷史變遷的主要作用與社會動因是,當時台灣人與西方諸先進國家開始貿易,內部的商業資本逐漸抬頭,因此迫使封建制度逐漸走上崩潰的道路。

如是,台灣從十七世紀末期開始成為中國封建制的隸屬地。十九世紀中以 來台灣與中、英、荷等國的商業關係逐漸繁盛起來。可以說,這個時代是封建制度的崩潰時期─初步的資本主義經濟─經濟的變革時期。正當此際中日戰爭爆發了。以封建制度為胚胎的資本主義的成長必然在社會上、政治上、經濟上產生動搖,加上中日戰爭的結果,使原來對滿清頻頻反抗的民族運動當然加倍緊張起來,以致造成一種危機。

在此種革命氣氛高漲之時,滿清終於戰敗,將台灣作為賠償割給日本。在革命氣氛瀰漫之際台灣共和國誕生了。其主要任務為對抗日本侵略台灣。這個革命運動的主力是資本主義的中地主、商人及激進武士。他們雖然表現出一種全民眾性的大眾行動的國民革命的型態,但由於台灣的資產階級尚未成熟,這個國民革命竟遭橫暴的日本帝國主義壓抑下來。民主革命雖未成功,但在革命過程中,由於內部資本主義之成長,以及日本帝國主義掠奪性的改革,最主要的土地問題實際上起了一大變化,此可謂革命所收之唯一效果。

在上述的情勢下,台灣民主共和國原擬建立一個民族獨立的國家,邁向資本主義的道路,惟在經濟、政治動盪的過程中,終因中日戰爭的結果,被日本強奪而成為殖民地。如此,一方面民主革命未能完成,另一方面統治台灣的日本帝國主義本身也有很多封建殘餘,而台灣資本主義的發展,唯有依賴日本資本主義的發展而成長,故而現在的台灣事實上還存在很多封建殘餘。

要言之,台灣民族經過如此的歷史階段,在特殊的經濟發展過程當中被培養長大。」

以這個獨立的「台灣民族發展史」為基本架構,〈政治大綱〉的作者進一步指出一八九五年的台灣民主共和國乃是一次未完成的民主革命─它在尚未打破封建專制之前就被日本帝國主義瓦解了,因此台灣社會還留有很多封建殘餘。如今統治台灣的勢力,亦即代表日本國家權力的台灣總督府,也仍是封建地主與資產階級的混合政權。台灣現階段的革命,當然是殖民地的民族獨立運動,但這個獨立運動並非單純的民族解放運動,從社會性質而言,它同時是民主主義的革命。換言之,以建立「台灣共和國」為目標的台灣獨立運動一方面是完成一八九五年台灣民主國未竟使命的資產階級革命,另一方面同時是推翻日本帝國主義的民族獨立運動。

然而應該由哪個階級來領導台灣獨立運動?在日本帝國主義統治下,儘管部分進步台灣資產階級尚存民族革命傾向,但因其本身封建性格猶存,政治意識與階級團結幼稚而薄弱,易受日本帝國主義同化。這個歷史條件的限制,使台灣進步資產階級的民族運動只停留在要求自治與文化啟蒙的改良主義,完全無力應付一日千里的歷史局勢。台灣民族革命的主力軍與領導階級,因而只能是無產階級與其同盟貧農階級。

工農階級領導台灣革命的概念,意味以階級鬥爭主導民族運動,而這和資產階級的民眾黨曖昧的「以農工為基礎的民族運動」是截然不同的:階級鬥爭不但與民族革命毫無矛盾,反而能幫助民族革命,因階級鬥爭能有效動員佔人口最大多數的工農階級,使之參與民族革命。此時此刻正是「工人階級與資產階級爭奪領導權的時期」,我們應一方面打破資產階級代表民眾黨的「妥協性與卑劣的陰謀」,他方面與資產階級建立密切的聯合戰線,使他們「處在工人階級的影響下」。總而言之,現階段殖民地台灣的獨立運動,不能不是無產階級領導的台灣民族革命,以及蘇聯所領導的世界革命之一環:「民族獨立的要求唯有包含在廢除階級的要求中始具意義。由歷史發展的立場來看,民族獨立運動─特別是台灣獨立運動─以和平手段或逐漸改良的方法絕對無法達到。尤為明顯者,依賴資產階級的領導,更屬不可能。全世界革命運動所獲得的過去及現在的豐富經驗與教訓為:倘若沒有先進資本主義國家的工人階級與蘇維埃聯合國的積極的援助,或殖民地工人農人的革命性反抗以及共產黨的領導,欲求民族獨立之成功證明是不可能的。」

從本論文的思考角度而言,這篇標準列寧主義的〈政治大綱〉所提出的「台灣民族形成史」其實充滿了原創的歷史想像。它當然是不折不扣的列寧民族理論的應用,然而就如同蔣渭水之借用孫文主義必須立足於台灣本土現實一般,台共〈政治大綱〉在應用列寧主義時也不可能無視台灣本土現實─缺乏現實基礎的革命理論或意識型態是無法產生動員力量的。革命理論或意識型態的力量不必然來自對現實的精確描述;事實上,革命理論或意識型態的力量更常產生自它和現實之間有效的類比(analogy)關係。換言之,革命理論或意識型態的力量,繫於它是否能夠呼應Raymond Williams所說的群眾「生活中經驗到的現實(experienced reality)」。所以,革命理論或意識型態的問題不在於純粹的現實(reality)本身,而在群眾「認知到的現實」(perceived reality)。更重要的是,列寧的民族論,尤其是他的「被壓迫民族」概念,本來就純粹是政治實踐的概念,和學究式的抽象理論毫不相關。對列寧而言,「民族」不是什麼必須從人類學加以科學定義的學術概念,而是一個純粹的實踐範疇,也就是在一定時空下存在的獨立的政治解放單元。

由此觀之,台灣人林木順參與起草,並且經過日共與台共黨員,以及中國與朝鮮的共產主義者所共同承認的〈政治大綱〉中所描述的「台灣民族形成史」,當然絕不會是機械地移植列寧民族理論的產物。事實上,這個台灣民族論是經由「類比」與「想像」的過程,運用列寧主義對台灣現實做的一個創造性的,而且合理的詮釋。首先,被中國遺棄,又受日本帝國主義壓迫,孤立無援下長期從事自求解放運動的殖民地台灣數百萬民眾,全然符合列寧實踐性與政治性的「殖民地被壓迫民族」的範疇,毫無生硬勉強之處。其次,台灣的外貿確實在十九世紀,也就是清領末期,即有相當的發展,因而將台灣資本主義─至少是商業資本─之發生定位於這個時期也不是全無所本。第三,也是最有趣的一點,是將「台灣民主國」詮釋為台灣民族建立民族國家的資產階級民主革命。這個解釋當然不符史實─事實上,這是先設定一九二八年台共成立之時確實有「台灣民族」存在,然後再以馬克思的歷史唯物論回溯式地套用在台灣民主國的論述策略(discursive strategy)。

然而對本論文而言,有趣的不在於史實,而在於這整個目的論的歷史敘事(teleological historical narrative) 不但為台灣創造了一個從歷史中演化出來的民族主體 (National Subject),也為數百年來作為列強之邊陲的台灣「發明」(invent)了一個「國家的傳統」(state tradition)。當然,〈政治綱領〉的作者並非「台灣國家傳統」的始作俑者。連橫的《台灣通史》或許是第一個暗示台灣有獨自的國家傳統的「民族史」(national history)論述,而張深切等籌組的「廣東台灣革命青年團」早在一九二六年就提出台灣民主國「復國」論了。然而台共的一九二八年〈政治綱領〉是第一個清楚地將台灣民主國放在台灣民族發展史的脈絡中理解,並由此建構出台灣的「民族國家」(nation-state)論的政治論述。台灣新文學之父賴和晚年曾有詩詠台灣民主國:

「旗中黃虎尚如生,國建共和總不成;天與台灣原獨立,我疑記載欠分明。」

從〈政治綱領〉以後,「台灣民主國復國論」不只成為台共所主導的左翼民族革命運動的一個重要主張,似乎也逐漸成為若干進步知識份子對台灣的「民族的想像」的方向了。

矢內原忠雄在評論一九二七年以後台灣抗日運動的分裂時一針見血地指出,殖民地台灣的社會運動必然是「超階級的運動」,因此真正的癥結不是民族運動與階級運動的對立,而是「怎樣的階級位於指導地位」的問題。從上面的討論,我們可以清楚地看到,從中國改造論爭以來的左右之爭,其實是台灣民族主義內部左右兩翼─以作家吳新榮的話來說,是「民族主義傾向的社會主義」和「社會主義色彩的民族主義」這兩翼─對抗日台灣民族運動的組織與意識型態領導權的爭奪。政治上,這場台灣民族主義內部的左右論爭並無勝負可言,因為時至一九三一年,隨著日本內地的右傾與軍部勢力的興起,台灣民族運動左右兩條路線的代表─台灣共產黨與台灣民眾黨,都在「公敵」,也就是台灣總督府的巨大壓力下瓦解。儘管如此,這場長達四年之久的左右論爭在意識型態上,卻留下了深刻的印痕。

從上面的分析,我們可以清楚地理解,左、右兩個「台灣民族解放論述」都是列寧主義式的實踐的民族論(Leninist practical discourse of the nation):二者都從政治實踐的立場,直接將「台灣人」或「台灣民族」界定為列寧所謂的「被壓迫民族」,也就是殖民地解放運動的範疇。這些列寧式的實踐的概念(practical concepts),在中國改造論爭以來關於「台灣人全體之解放」的左右辯論的語言實踐(linguistic practice)中,逐漸被實體化。換言之,在蔣渭水「打著紅旗反紅旗」的孫中山版列寧主義和台共的正統列寧主義漫長的的言詞交鋒之中,作為殖民地被壓迫民族之一員的「台灣民族」,逐漸成為台灣反殖民地運動的意識型態中一個想像的現實(imagined reality)。

結語:關於一個古老想像的記憶

一九二零年代台灣抗日的反殖民政治鬥爭,發展出三個主要的台灣民族論述,也就是統一戰線時期的自由主義的「合法民族運動」論,以及一九二七年統一戰線分裂後左右兩個激進的台灣民族解放路線─台灣共產黨遵循列寧與第三國際路線的「台灣革命論」,與民眾黨呼應孫文「民族國際」構想的「台灣國民革命」論。這三個台灣民族論激進、溫和有別,各自實踐策略也不同,但他們擁有一個共同的立足點:「台灣人」或「台灣民族」是一個擁有民族自決權的「被壓迫民族」或「弱小民族」。這個「被壓迫」的「台灣民族」是一個純政治性的概念─它是典型的Brubaker所謂的「實踐的範疇」,然而它並不是Brubaker所討論的那種蘇聯式的由上而下,將各「民族」予以分類和制度化的政策的產物。與蘇聯的情形恰好相反,「台灣民族」是台灣民間社會由下而上,反對(殖民)國家對台灣社會進行強制分類與制度化的產物。若林正丈早已尖銳地指出,成為日本殖民統治後期官方意識型態的「漸進的內地延長主義」,實在是一種「日本型的分割統治策」:原敬與他之後的日本統治者之所以不願賦予台灣人以全島範圍的自治權,乃是擔心此種「台灣大」(Taiwan-wide)的自治,反而會制度化了台灣人的民族意識;為此之故,應採「地方自治」的方式,將台灣人切割成「州、市、街、庄」等較小的行政單位,然後整體併入全日本的地方行政系統之中。若林這個洞見證明了Brubaker 的制度論並不能解釋日據時期的台灣民族主義,因為日本殖民主義制度化的方向不是民族自治,而是將台灣參政權導向「去民族化」(de-nationalization)的地方自治。整個二零年代的台灣民族運動方向與此完全相反,從頭到尾都在反抗「去民族化」,主張「台灣大」的自治或政治主權。非常清楚地,「台灣民族」觀念並非制度化的結果,而是民間反抗的產物─它不是等著被民族主義政客操弄的現成的制度化形式,而是在政治反抗中被創造出來的解放的範疇 ( category of liberation)。

Niccoló Machiavelli在《君王論》當中曾說過:「…所有武裝的先知都能攻城掠地,而沒有武裝的先知則不能免於被毀滅。」二零年代反殖民的台灣民族主義者不分激進溫和,左傾右傾,在強大的日本國家眼中,都不過是脆弱的,沒有武裝的先知。一九三一年,民眾黨與台共被日本當局摧毀,溫和的「合法民族運動」者成立「台灣地方自治聯盟」,正式向內地延長主義低頭,而戰前台灣本島內的政治的台灣民族主義運動,於焉終結。然而也就在此時,台灣人反殖民主義的行動,也由政治領域逐漸轉向文化領域。以一九三零年代初期的鄉土文學論戰為起點,大批從政治戰場退卻的台灣知識份子,開始借用文學、藝術、民俗與哲學的形式,在先前的純政治性的台灣民族主義論述之外,逐步發展出一個關於台灣人的「民族文化」的論述。這兩個先後出現的論述─台灣人擁有自決權與國家主權的政治民族主義,與台灣民族文化的文化民族主義─共同構成了在日本殖民統治下出現的現代台灣民族主義的內容。

作為一個政治運動,在追求台灣人自決與建立台灣民族國家的目標而言,這群缺乏武裝─或者我們應該說「被解除武裝」(disarmed)─的先知是完全失敗了。然而作為一個價值,一個理想,一個意識型態,「台灣是台灣人的台灣」的視野(vision) 卻深深地鐫刻在曾經參與這段追求台灣解放的台灣人心中。一九四五年二次大戰結束後,台灣再度易主,然而國際強權政治(realpolitik)利益交換,分割領土的「創造國家」(state-making)的傲慢 (hubris),並不影響「台灣是台灣人的台灣」這個意識型態在台灣人心中的力量。台灣人在一九四七年的二二八事件向南京政府提出台人治台與聯邦主義的訴求,正是戰前的「台灣是台灣人的台灣」訴求的延伸。

二二八事件之後出現的台灣獨立運動─戰後的台灣民族主義運動─雖然在組織和人事上與前一個世代的台灣民族主義沒有很大重疊,但卻完全繼承了後者「台灣是台灣人的台灣」的意識型態。一九九四年,在與司馬遼太郎的對談之中,李登輝總統直接而明白地說:「台灣必須是台灣人的,這是基本的觀念。」二零年代台灣民族運動的口號竟重新出現於當代台灣領導人之口,這個令人驚訝事實清楚說明了李氏 「務實的台灣民族主義」 (pragmatic Taiwanese nationalism) 在精神上直接承襲了戰前的台灣民族主義思想。

在《君王論》的第五章的結尾,Machiavelli 如此寫道:

「…在共和國之中有著更勃鬱的生機,更巨大的仇恨,更強烈的復仇慾望;對曾擁有過的古老自由的記憶,使他們湧動的心事不會也不能止息下來…」

終戰之初的台灣人雖不曾真正生活在共和國,卻有著在日本統治下獨自追求自由與共和國之夢的記憶。而對「台灣是台灣人的台灣」這個陳舊夢想的記憶,則在許多戰後的台灣民主運動者腦海中翻騰湧動著,鼓舞他們在中國國民黨統治的新歷史現實當中,繼續追尋民主、自由,以及屬於台灣人的「想像的共同體」。

(本文轉載自:菜市場政治學 2019/08/03 網站文章)